Archivio Storico del Brefotrofio di Milano

DespublicadoNiños Abandonados - Bambini Esposti

-

Archivio Storico del Brefotrofio di Milano Por Claudia Gatica Comolli

-

Reglamentos de otros Brefotrofi

« Volver a Archivos de Italia

Archivio Storico del Brefotrofio di Milano

Por Claudia Gatica Comolli

Esta es parte de una investigación cedida gentilmente por Claudia Gatica Comolli y que pueden encontrar también, junto a mucho mas material en su web http://comolli.blogspot.com/2012/02/la-huella-de-giovanna-y-la-historia-de.html El fenómeno de los "bambini esposti" (o “trovatelli”) era una práctica muy extendida en la región: en Milán, llegó a representar el 30% del total de los niños nacidos en la ciudad. Para hacernos una idea de su magnitud, entre 1845 y 1864, una media de 4000 niños al año fueron acogidos por la emblemática institución milanesa que prestaba asistencia a la infancia necesitada y desde mediados del siglo XVII hasta 1920, más de 350.000 lactantes y niños (en su mayoría entregados de forma anónima) fueron confiados al "Ospedale Maggiore di Milano".

El fenómeno de los "bambini esposti" (o “trovatelli”) era una práctica muy extendida en la región: en Milán, llegó a representar el 30% del total de los niños nacidos en la ciudad. Para hacernos una idea de su magnitud, entre 1845 y 1864, una media de 4000 niños al año fueron acogidos por la emblemática institución milanesa que prestaba asistencia a la infancia necesitada y desde mediados del siglo XVII hasta 1920, más de 350.000 lactantes y niños (en su mayoría entregados de forma anónima) fueron confiados al "Ospedale Maggiore di Milano".

En virtud de estas cifras -si tenemos ascendencia en la zona y profundizamos en nuestro árbol genealógico-, es muy probable que nos encontremos con un antepasado que en cuya filiación registral se haya hecho constar aquello de "Figlio/a dell'Ospedale Maggiore di Milano" o incluso que figure como hijo de "genitori ignoti".

Y para la reconstrucción de su historia, el Archivio Storico del Brefotrofio di Milano es un recurso de inestimable valor.

El proceso

Aunque a priori y en virtud de los valores esenciales de la actualidad, el abandono de un recién nacido nos puede parecer una práctica cruel, lo cierto es que aquel proceso “de exposición” no fue necesariamente producto de la indiferencia o rechazo de los padres de entonces, ya que el primer motivo que en aquella época justificó el abandono de un bebé, fue la propia miseria. Otros factores que favorecieron y extendieron este ejercicio, fueron las iniciativas promovidas por las autoridades locales con la intervención institucional (que por un lado y en respuesta a una necesidad social, propiciaron sustento y protección a estos niños en una época en la que la tasa de mortalidad infantil era muy elevada y por el otro, garantizaron el anonimato de la madre), la extrema pobreza, la ausencia paternal, la imposibilidad de reconocer un hijo fuera del matrimonio, la falta de medios para pagar a una nodriza que se ocupase de la lactancia (la “balia”), la imposibilidad de renunciar a su salario si la madre trabajaba o el garantizar la supervivencia del propio neonato y de los otros miembros del núcleo familiar, entre otros.

Tal fue la magnitud de este fenómeno que en todas las ciudades (generalmente al lado de la puerta de una iglesia), se colocaron unos mecanismos cilíndricos conocidos como “La Ruota” o “Il Torno”, en donde el bebé era depositado desde el exterior y que al girarse, hacía sonar una campanilla que avisaba de la presencia del niño trasladándolo a su interior, dando inicio al proceso de exposición.

A partir de ese momento, la paternidad era asumida por la propia institución y el niño pasaba a formar parte de la “Famiglia Ospedaliera”. En un primer registro basado en los datos recogidos durante la noche anterior, se les asignaba un número (progresivo durante el curso del año) y se reseñaban las particularidades de su entrega, tales como el día y la hora, la descripción de la ropa en la que venía envuelto, la presencia

de algún signo para un posterior reconocimiento y el nombre con el cual sería registrado. Cada niño recibía una medalla en la que se grababa el año y el número asignado, además de un expediente personal.

En esta primera “fotografía” hay dos elementos importantes en los que es preciso ahondar:

• El modo con el que se les asignaba una identidad

• Las señales de exposición

La construcción de su identidad

La paloma (“colomba”) del Espíritu Santo es el emblema del “Ospedale Maggiore di Milano”, por lo que inspirado en éste,

La paloma (“colomba”) del Espíritu Santo es el emblema del “Ospedale Maggiore di Milano”, por lo que inspirado en éste, el apellido “Colombo” le fue atribuido hasta 1825, a muchos de estos niños de forma sistemática. Tal fue la difusión del apellido en la sociedad lombarda, que -además de “esposti” o “trovatelli”, también acabó asociándose al término de “colombini”, el hecho de ser un niño abandonado o lo que es lo mismo, “un hijo de ninguno”.

el apellido “Colombo” le fue atribuido hasta 1825, a muchos de estos niños de forma sistemática. Tal fue la difusión del apellido en la sociedad lombarda, que -además de “esposti” o “trovatelli”, también acabó asociándose al término de “colombini”, el hecho de ser un niño abandonado o lo que es lo mismo, “un hijo de ninguno”.

En 1825, el gobierno de los Habsburgo impuso interrumpir esta costumbre, dejando en manos del “Brefotrofio” la elección de un apellido inventado, para el cual empleaban una peculiar norma: la inicial del apellido tenía que ser siempre la misma que la del nombre. También podía darse que como segunda y tercera letra del apellido, se escogiesen aquellas letras iniciales del abecedario para significar que el niño había sido entregado a principio de año o las últimas, para reseñar lo contrario.

Además, tenían estipulada la existencia de un copioso listado con diferentes apellidos, suficiente para abastecerles durante al menos seis años. Pasado este período, podían volver a utilizar aquellos de la lista que habían sido asignados anteriormente. Cualquier palabra alterada, desmontada y vuelta a montar de diferente forma, servía para la creación del apellido ideal, con una excepción expresa: debían evitarse aquellos apellidos de familias nobles y distinguidas.

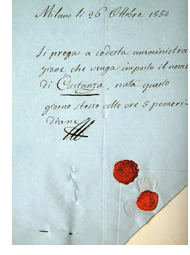

En los casos en los que el niño consignado estaba acompañado de una carta en la que se especificaba un nombre en particular, éste se conservaba, por lo que para la asignación de su apellido y en virtud de las reglas anteriores, se utilizaba la misma inicial del propio nombre. También es importante precisar que era frecuente que los padres indicasen más nombres (incluso dos o tres) y que los funcionarios tendían a escoger para el bautismo solo uno, no necesariamente el primero.

Las señales de exposición

El otro elemento que además de gráfico, manifiesta un importante valor emocional, tiene relación con los signos de acompañamiento que los padres depositaban junto al niño, en un claro intento de mantener el vínculo y dejar abierta la posibilidad de un ulterior reconocimiento: cartas manuscritas, imágenes sacras, monedas, cruces, billetes, cartas de juego, calendarios, llaves, anillos, banderas, collares, cartas de tarot, la página de un libro, del periódico, un billete de lotería...

Segnali di riconoscimento di bambini abbandonati (secc. XVIII-XIX)

|

|

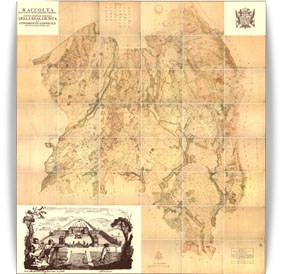

Libro dalla provincia si Milano |

|

Muchos de estos elementos eran cortados o seccionados por los padres, con la práctica intención de conservar la otra parte, a modo de “contra señal”. También objetos “dobles”, como guantes y escarpines, fueron utilizados para este cometido. Más allá del valor artístico, numismático e histórico que tienen estas piezas en la actualidad, lo verdaderamente fascinante es que siguen testimoniando aquellas vidas pasadas que difícilmente encontraremos en los libros de historia, en muchos casos “escritas” por aquellos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de aprender a escribir.

Los Registros

Una vez creado el registro de ingreso (si no se tenía la certeza que el sacramento ya había sido administrado), se procedía a efectuar el bautismo. A continuación, un delegado se encargaba de entregarlo a una niñera de la campiña, que recibía a cambio un salario mensual y ropa para el recién nacido. Después del destete -alrededor de los dieciocho meses-, los niños y las niñas podían quedarse con las enfermeras, pero solo hasta la edad de cuatro años. Mientras tanto de forma discreta, un ayudante del delegado se encargaba de comprobar cómo era tratada la criatura: de hecho, el salario solo se pagaba si el resultado de la visita era positivo y en caso contrario, el inspector procedía a transferir al niño al cuidado de otra familia.

Si los niños no eran recuperados previamente por sus padres biológicos o parientes, la asistencia y la tutela ejercida por el ente, cesaba al cumplimiento de los 15 años, aunque en el caso de las mujeres –pasada esa fecha, al contraer matrimonio- también tenían derecho a recibir una dote de 100 liras y una manta de lana, que simbolizaba ese estrecho vínculo protector, como una extensión visible del permanente anhelo de amparo ejercido por la institución. De forma individualizada -junto al registro de ingreso y la señal de reconocimiento-, toda esta información era recogida en el expediente personal de cada niño.

El Archivo

En el Archivio Storico del Brefotrofio di Milano se conserva toda la documentación producida por las instituciones milanesas que prestaron asistencia a la infancia abandonada o necesitada entre 1483 y 1962, y a las parturientas, hasta 1903.

El fondo incluye las prácticas, los pagos, las tarjetas de custodia y los signos de reconocimiento, ligados al proceso de entrega y posterior asistencia de estos niños.

Teniendo la certeza de la condición de “colombini” de nuestro ancestro, a la hora de solicitar su búsqueda en el archivo, es preciso aportar su fecha de nacimiento (basta con el año), su fecha de defunción (por ley, imprescindible para los documentos del siglo XX), nuestro vínculo y el fin genealógico de la investigación. La solicitud para que tenga validez legal, tiene que ser enviada por fax, aunque posteriormente vía e-mail, es probable que nos soliciten documentos adicionales que ayuden a su localización.

Para ello, podemos dirigirnos a:

Settore Politiche Sociali - Servizio Osservatorio per le politiche sociali

viale Piceno, 60 - 20129 Milano

Archivista Responsabile: Flores Reggiani

Teléfono: +39 02 7740 5199

Fax: +39 02 7740 5184

Horario: de Lunes a Jueves de 9:30 a 12 y de 14 a 16, Viernes, de 9:30 a 12hs.

Mi experiencia personal

Intentando develar la incógnita originada por mi bisabuelo (cuando en 1885, al casarse en Argentina declaró que el apellido de su madre era “Cappellazzi” en lugar de “De Vecchi”), consulté los libros parroquiales de su lugar de nacimiento, con el propósito de rastrear la huella familiar. Allí, en el acta de matrimonio de sus padres, apareció la primera pista relacionada con la condición de mi tatarabuela Giovanna: en el apartado en donde debían figurar el nombre de sus progenitores, ponía “figlia dell'Ospedale Maggiore di Milano”, además de un número de registro relativo a su nacimiento, sucedido en 1816:

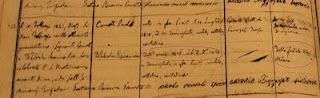

Después de contactar con el archivo del Brefotrofio y solicitar su búsqueda, pudimos conocer el devenir de Giovanna desde el momento en el que fue abandonada e incluso “ver” los documentos que formaban parte de su expediente personal:

|

la señal de exposición |

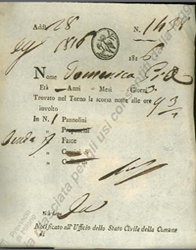

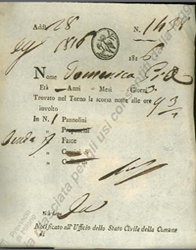

su ficha de Ingreso |

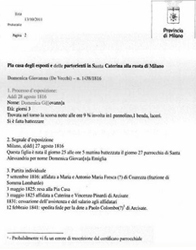

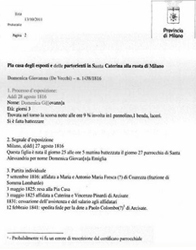

transcripción de su Partida individual |

|

|

|

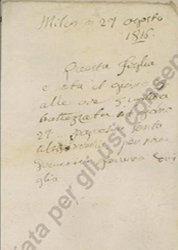

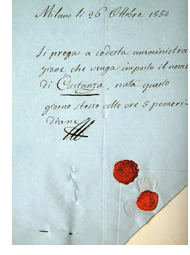

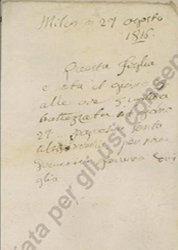

La segunda pista, nos la dio la carta de acompañamiento, en la que ponía: "Milano, a[ddî] 27 agosto 1816. Questa figlia è nata il giorno 25 alle ore 5 mattina battezzata il giorno 27 parrocchia di Santa Alessandria per nome Domenica Giova[n]a Emiglia" Por lo que después de comprobar que en Milán no existía tal parroquia (si bien próximas al "brefotrofio" de entonces, se encontraban la iglesia de San Alejandro y una capilla de Santa Catalina de Alejandría en la Basílica de San Nazaro, que podrían ser a las que se refería la nota), contactamos con ambas –sin éxito-, con el fin de obtener el registro de su bautismo.

Ante la ausencia de respuesta, decidimos contactar via e-mail, con el Archivo Storico Civico -Castello Sforzesco, Cortile della Rocchetta -20121 Milano, e-mail:

Y aunque el camino se haya bifurcado, a partir de aquí... ¡vuelta a empezar!

« Volver a Archivos de Italia

Fuentes:

- “Si consegna questo figlio” - L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di Milano, 1456-1920. De Maria Canella, Luisa Dodi y Flores Reggiani, editado por Skira

- Contacto mantenido con la responsable del archivo

Búsquedas en Archivos de Milano

- Sucesorios en Milano - Registro delle Successioni

- Registros en los Archivos Diocesano e Histórico de Milano

- Archivio Storico del Brefotrofio di Milano

-

Reglamentos de otros Brefotrofi

« Volver a Archivos de Italia

Archivio Storico del Brefotrofio di Milano

Por Claudia Gatica Comolli

Enero 2014

Esta es parte de una investigación cedida gentilmente por Claudia Gatica Comolli y que pueden encontrar también en su web http://comolli.blogspot.com/2012/02/la-huella-de-giovanna-y-la-historia-de.html, junto a mucho más material.  El fenómeno de los "bambini esposti" (o “trovatelli”) era una práctica muy extendida en la región: en Milán, llegó a representar el 30% del total de los niños nacidos en la ciudad. Para hacernos una idea de su magnitud, entre 1845 y 1864, una media de 4000 niños al año fueron acogidos por la emblemática institución milanesa que prestaba asistencia a la infancia necesitada y desde mediados del siglo XVII hasta 1920, más de 350.000 lactantes y niños (en su mayoría entregados de forma anónima) fueron confiados al "Ospedale Maggiore di Milano".

El fenómeno de los "bambini esposti" (o “trovatelli”) era una práctica muy extendida en la región: en Milán, llegó a representar el 30% del total de los niños nacidos en la ciudad. Para hacernos una idea de su magnitud, entre 1845 y 1864, una media de 4000 niños al año fueron acogidos por la emblemática institución milanesa que prestaba asistencia a la infancia necesitada y desde mediados del siglo XVII hasta 1920, más de 350.000 lactantes y niños (en su mayoría entregados de forma anónima) fueron confiados al "Ospedale Maggiore di Milano".

En virtud de estas cifras -si tenemos ascendencia en la zona y profundizamos en nuestro árbol genealógico-, es muy probable que nos encontremos con un antepasado que en cuya filiación registral se haya hecho constar aquello de "Figlio/a dell'Ospedale Maggiore di Milano" o incluso que figure como hijo de "genitori ignoti".

Y para la reconstrucción de su historia, el Archivio Storico del Brefotrofio di Milano es un recurso de inestimable valor.

El proceso

Aunque a priori y en virtud de los valores esenciales de la actualidad, el abandono de un recién nacido nos puede parecer una práctica cruel, lo cierto es que aquel proceso “de exposición” no fue necesariamente producto de la indiferencia o rechazo de los padres de entonces, ya que el primer motivo que en aquella época justificó el abandono de un bebé, fue la propia miseria. Otros factores que favorecieron y extendieron este ejercicio, fueron las iniciativas promovidas por las autoridades locales con la intervención institucional (que por un lado y en respuesta a una necesidad social, propiciaron sustento y protección a estos niños en una época en la que la tasa de mortalidad infantil era muy elevada y por el otro, garantizaron el anonimato de la madre), la extrema pobreza, la ausencia paternal, la imposibilidad de reconocer un hijo fuera del matrimonio, la falta de medios para pagar a una nodriza que se ocupase de la lactancia (la “balia”), la imposibilidad de renunciar a su salario si la madre trabajaba o el garantizar la supervivencia del propio neonato y de los otros miembros del núcleo familiar, entre otros.

Tal fue la magnitud de este fenómeno que en todas las ciudades (generalmente al lado de la puerta de una iglesia), se colocaron unos mecanismos cilíndricos conocidos como “La Ruota” o “Il Torno”, en donde el bebé era depositado desde el exterior y que al girarse, hacía sonar una campanilla que avisaba de la presencia del niño trasladándolo a su interior, dando inicio al proceso de exposición.

A partir de ese momento, la paternidad era asumida por la propia institución y el niño pasaba a formar parte de la “Famiglia Ospedaliera”. En un primer registro basado en los datos recogidos durante la noche anterior, se les asignaba un número (progresivo durante el curso del año) y se reseñaban las particularidades de su entrega, tales como el día y la hora, la descripción de la ropa en la que venía envuelto, la presencia de algún signo para un posterior reconocimiento y el nombre con el cual sería registrado. Cada niño recibía una medalla en la que se grababa el año y el número asignado, además de un expediente personal.

En esta primera “fotografía” hay dos elementos importantes en los que es preciso ahondar:

• El modo con el que se les asignaba una identidad

• Las señales de exposición

La construcción de su identidad

La paloma (“colomba”) del Espíritu Santo es el emblema del “Ospedale Maggiore di Milano”, por lo que inspirado en éste,

La paloma (“colomba”) del Espíritu Santo es el emblema del “Ospedale Maggiore di Milano”, por lo que inspirado en éste, el apellido “Colombo” le fue atribuido hasta 1825, a muchos de estos niños de forma sistemática. Tal fue la difusión del apellido en la sociedad lombarda, que -además de “esposti” o “trovatelli”, también acabó asociándose al término de “colombini”, el hecho de ser un niño abandonado o lo que es lo mismo, “un hijo de ninguno”.

el apellido “Colombo” le fue atribuido hasta 1825, a muchos de estos niños de forma sistemática. Tal fue la difusión del apellido en la sociedad lombarda, que -además de “esposti” o “trovatelli”, también acabó asociándose al término de “colombini”, el hecho de ser un niño abandonado o lo que es lo mismo, “un hijo de ninguno”.

En 1825, el gobierno de los Habsburgo impuso interrumpir esta costumbre, dejando en manos del “Brefotrofio” la elección de un apellido inventado, para el cual empleaban una peculiar norma: la inicial del apellido tenía que ser siempre la misma que la del nombre. También podía darse que como segunda y tercera letra del apellido, se escogiesen aquellas letras iniciales del abecedario para significar que el niño había sido entregado a principio de año o las últimas, para reseñar lo contrario.

Además, tenían estipulada la existencia de un copioso listado con diferentes apellidos, suficiente para abastecerles durante al menos seis años. Pasado este período, podían volver a utilizar aquellos de la lista que habían sido asignados anteriormente. Cualquier palabra alterada, desmontada y vuelta a montar de diferente forma, servía para la creación del apellido ideal, con una excepción expresa: debían evitarse aquellos apellidos de familias nobles y distinguidas.

En los casos en los que el niño consignado estaba acompañado de una carta en la que se especificaba un nombre en particular, éste se conservaba, por lo que para la asignación de su apellido y en virtud de las reglas anteriores, se utilizaba la misma inicial del propio nombre. También es importante precisar que era frecuente que los padres indicasen más nombres (incluso dos o tres) y que los funcionarios tendían a escoger para el bautismo solo uno, no necesariamente el primero.

Las señales de exposición

El otro elemento que además de gráfico, manifiesta un importante valor emocional, tiene relación con los signos de acompañamiento que los padres depositaban junto al niño, en un claro intento de mantener el vínculo y dejar abierta la posibilidad de un ulterior reconocimiento: cartas manuscritas, imágenes sacras, monedas, cruces, billetes, cartas de juego, calendarios, llaves, anillos, banderas, collares, cartas de tarot, la página de un libro, del periódico, un billete de lotería...

Segnali di riconoscimento di bambini abbandonati (secc. XVIII-XIX)

|

|

Libro dalla provincia si Milano |

|

Muchos de estos elementos eran cortados o seccionados por los padres, con la práctica intención de conservar la otra parte, a modo de “contra señal”. También objetos “dobles”, como guantes y escarpines, fueron utilizados para este cometido. Más allá del valor artístico, numismático e histórico que tienen estas piezas en la actualidad, lo verdaderamente fascinante es que siguen testimoniando aquellas vidas pasadas que difícilmente encontraremos en los libros de historia, en muchos casos “escritas” por aquellos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de aprender a escribir.

Los Registros

Una vez creado el registro de ingreso (si no se tenía la certeza que el sacramento ya había sido administrado), se procedía a efectuar el bautismo. A continuación, un delegado se encargaba de entregarlo a una niñera de la campiña, que recibía a cambio un salario mensual y ropa para el recién nacido. Después del destete -alrededor de los dieciocho meses-, los niños y las niñas podían quedarse con las enfermeras, pero solo hasta la edad de cuatro años. Mientras tanto de forma discreta, un ayudante del delegado se encargaba de comprobar cómo era tratada la criatura: de hecho, el salario solo se pagaba si el resultado de la visita era positivo y en caso contrario, el inspector procedía a transferir al niño al cuidado de otra familia.

Si los niños no eran recuperados previamente por sus padres biológicos o parientes, la asistencia y la tutela ejercida por el ente, cesaba al cumplimiento de los 15 años, aunque en el caso de las mujeres –pasada esa fecha, al contraer matrimonio- también tenían derecho a recibir una dote de 100 liras y una manta de lana, que simbolizaba ese estrecho vínculo protector, como una extensión visible del permanente anhelo de amparo ejercido por la institución. De forma individualizada -junto al registro de ingreso y la señal de reconocimiento-, toda esta información era recogida en el expediente personal de cada niño.

El Archivo

En el Archivio Storico del Brefotrofio di Milano se conserva toda la documentación producida por las instituciones milanesas que prestaron asistencia a la infancia abandonada o necesitada entre 1483 y 1962, y a las parturientas, hasta 1903.

El fondo incluye las prácticas, los pagos, las tarjetas de custodia y los signos de reconocimiento, ligados al proceso de entrega y posterior asistencia de estos niños.

Teniendo la certeza de la condición de “colombini” de nuestro ancestro, a la hora de solicitar su búsqueda en el archivo, es preciso aportar su fecha de nacimiento (basta con el año), su fecha de defunción (por ley, imprescindible para los documentos del siglo XX), nuestro vínculo y el fin genealógico de la investigación. La solicitud para que tenga validez legal, tiene que ser enviada por fax, aunque posteriormente vía e-mail, es probable que nos soliciten documentos adicionales que ayuden a su localización. Para ello, podemos dirigirnos a:

Settore Politiche Sociali - Servizio Osservatorio per le politiche sociali

viale Piceno, 60 - 20129 Milano

Teléfono: +39 02 7740 5199

Fax: +39 02 7740 5184

Horario: de Lunes a Jueves de 9:30 a 12 y de 14 a 16, Viernes, de 9:30 a 12hs.

Mi experiencia personal

Intentando develar la incógnita originada por mi bisabuelo (cuando en 1885, al casarse en Argentina declaró que el apellido de su madre era “Cappellazzi” en lugar de “De Vecchi”), consulté los libros parroquiales de su lugar de nacimiento, con el propósito de rastrear la huella familiar. Allí, en el acta de matrimonio de sus padres, apareció la primera pista relacionada con la condición de mi tatarabuela Giovanna: en el apartado en donde debían figurar el nombre de sus progenitores, ponía “figlia dell'Ospedale Maggiore di Milano”, además de un número de registro relativo a su nacimiento, sucedido en 1816:

Después de contactar con el archivo del Brefotrofio y solicitar su búsqueda, pudimos conocer el devenir de Giovanna desde el momento en el que fue abandonada e incluso “ver” los documentos que formaban parte de su expediente personal:

|

la señal de exposición |

su ficha de Ingreso |

transcripción de su Partida individual |

|

|

|

La segunda pista, nos la dio la carta de acompañamiento, en la que ponía: "Milano, a[ddî] 27 agosto 1816. Questa figlia è nata il giorno 25 alle ore 5 mattina battezzata il giorno 27 parrocchia di Santa Alessandria per nome Domenica Giova[n]a Emiglia" Por lo que después de comprobar que en Milán no existía tal parroquia (si bien próximas al "brefotrofio" de entonces, se encontraban la iglesia de San Alejandro y una capilla de Santa Catalina de Alejandría en la Basílica de San Nazaro, que podrían ser a las que se refería la nota), contactamos con ambas –sin éxito-, con el fin de obtener el registro de su bautismo.

Ante la ausencia de respuesta, decidimos contactar vía e-mail, con el Archivo Storico Civico - Castello Sforzesco, Cortile della Rocchetta - 20121 Milano, e-mail:

Y aunque el camino se haya bifurcado, a partir de aquí... ¡vuelta a empezar!

« Volver a Archivos de Italia

Fuentes:

- “Si consegna questo figlio” - L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di Milano, 1456-1920. De Maria Canella, Luisa Dodi y Flores Reggiani, editado por Skira

- Contacto mantenido con la responsable del archivo

Niños Abandonados - Bambini Esposti

-

Archivio Storico del Brefotrofio di Milano Por Claudia Gatica Comolli

Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze

Como ya mencionamos en Florencia se fundó en 1419 Ospedale di Santa Maria degli Innocenti. Actualmente existe el Archivio Storico dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze que conserva el patrimonio documental del antiguo Hospital, desde su construcción hasta información sobre familias y personajes que dejaron testimonio en el curso de los siglos.

Dentro de la serie documental de gran importancia, son particularmente valiosos los Libri della muraglia (1419-1582), que testimonian el desarrollo de la construcción de Brunelleschi, Libri dei privilegi (siglos XV-XVIII), concedida por el Comune para el antiguo Hospital, Deliberazioni degli Operai (1575-1791) -Actas de los Trabajadores designados para administrar la entidad-; Registros de Balie e bambini (1445-1950), lo que demuestra la continuidad de la atención de las necesidades de los niños a través de los siglos.

Se pueden consultar sus fondos a través de su página web y los datos del Archivo son los siguientes:

Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze

https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/mostre-virtuali

Piazza SS. Annunziata,12, Florencia, Italia

Sala lettura: 055/2037397

U.O. Servizi culturali: 055/2037323

e-mail:

« Volver a Archivos de Italia

-

Archivio Storico del Brefotrofio di Milano Por Claudia Gatica Comolli

Un poco de historia

El primer centro de acogida para niños abandonados se estableció en Milán por disposición del Arzobispo Dateo, cuando el 22 de febrero 787 indicó en su testamento la creación de un hospicio que estuviese bajo la advocación de San Ambrosio.

Muchos mas tarde, en el año 1188, fue ideada en Francia la primera “ruota”, en el hospicio de los Canonici di Marsiglia. Estas mecanismos fueron diseñados para permitir a las madres de niños pequeños indeseados, ponerlos al albergue del hospicio manteniendo el anonimato. Cuando alguien depositaba sobre el plato inferior del "torno" un bebe y hacía sonar la campanilla que acompañaba el artefacto, un operador desde adentro giraba el dispositivo y el bebé ingresaba a la casa, sin que quien lo dejaba y quien lo recibía, pudieran mirarse.

En 1198 comenzó en Italia la práctica de recoger a los niños abandonados a través de la "ruota", establecida por el Papa Inocencio III en el hospital de Santo Spirito in Sassia, cerca de la actual Hospital de S. Espíritu de Roma.

La primera ciudad en Italia en clausurar la ruota fue Ferrara en 1867 seguida poco a poco por otras ciudades hasta la completa abolición en 1923 con las "Regolamento generale per il servizio d'assistenza agli Esposti" publicado en el primer gobierno de Mussolini.

En el Buenos Aires virreinal se dispone la apertura de la Casa de Expósitos el 14 de julio de 1779, por determinación del Virrey Vértiz para que estos hijos ilegítimos puedan educarse en el Santo Temor de Dios y ser hombres útiles a la Sociedad, según fundamenta en carta al Rey. La Casa tenía como modelos la Inclusa de Madrid, fundada por Felipe IV en 1623 (aunque hay referencias a inclusas en España desde el siglo XVI) para cuidar a los menores abandonados en dicha ciudad y la de Lima, en 1603 cuando se inaugurada y comenzó a funcionar el "torno". Se asemejaba a las Casas de Expósitos de México y Santiago de Chile, casi contemporáneas a la de Buenos Aires.

Cómo se originaron sus apellidos

Un gran número de niños fueron abandonados en Italia, sobre todo en el siglo XVIII, cuyos padres, como dijimos, deseaban mantener el anonimato y por este motivo estos niños ingresaban al hospicio sin nombre ni apellido. Esta situación llevó a la creación de apellidos inventados que refieren al estado "de hijos no deseados".

En Italia los niños recibieron sus nombres de bautismo generalmente de la nodriza que los tenía a su cargo, pero el apellido generalmente era el mismo para todos los que se alojaban en el mismo hospicio.

Aunque el que mas relacionamos con los niños abandonados es el apellido Esposito (o Expósito en español) fueron dados muchos otros, según la costumbre en las distintas regiones de Italia.

Antes de continuar es interesante conocer que el verbo exponer y el sustantivo expósito, que provienen del latín ex-positum, significan literalmente: puesto afuera, y tiene su origen en la figura jurídica del Imperio Romano, que da poder al padre (pater potestas), de excluir de su hogar a cualquiera de sus integrantes, aún abandonar en la vía pública a recién nacidos, sin la protección necesaria para asegurar su supervivencia, a merced de quienes quisieran recogerlos [Historia Casa Cuna].

El apellido Esposito y Espositi, fue muy utilizado en Nápoles cuando la colocación de los niños en la "ruota" de la Casa Santa dell'Annunziata, adquirió un valor figurativo, ya que el paso a través de la pared por medio del "torno", transformaba al niño en "hijo de María" ("figlio della Madonna") de ahí que durante siglos se los llamó "Esposti dell’Annunziata". Sus variantes pueden ser Spòsito, Espósto y Espósti, Degli Espósti.

En la Toscana, en particular en Florencia, fue muy difundido el apellido Innocenti y sus variantes, como por ejemplo Nocentini, para indicar originalmente, que los niños "repudiados" eran en realidad inocentes del hecho ser "hijos de la culpa", como resultado de uniones adúlteras o prenupciales. Por esto también se denominó Ospedale degli Innocenti el primer hospicio de esa ciudad diseñado por Filippo Brunelleschi e inaugurado en 1419.

También fueron muy populares en Toscana y Umbría los que indicaban la condición de "hijos de nadie": se trata de los apellidos Diolaiuti, todavía muy difundido, y Diotallevi / Diotiguardi, que han quedado en desuso.

De acuerdo con estadísticas recientes, Colombo es el quinto apellido más difundido en Italia y el segundo en Milán, como invocación al emblema de la paloma (colomba) del antiguo Ospedale Maggiore di Milano, del que dependía la "Pia Casa degli esposti e delle partorienti in Santa Caterina alla Ruota di Milano". Además de Colombo, otros apellidos frecuentemente vinculados a los expósitos en Milán fueron las variaciones Colombi o Colombini.

El apellido Proietti (que deriva de la palabra latina proiectus, del verbo proicere: poner, tirar, abandonar) y su variante Proietto, tiene su origen en Roma y ya se encuentra en un texto de 1204 en el Regule hospitalis Sancti Spiritus: "...Orphani infantes proiecti pro posse domus nutriantur .." ("...los infantes huérfanos pueden ser atendidos...").

Otros apellidos dados a estos niños fueron Trovatelli y sus variantes Trovatello, Trovato, Trovati, o Ignoti, Ignoto.

Dado que en esos tiempos era motivo de vergüenza ser identificados como huérfanos, en muchas instituciones se trató de dar otros apellidos. Para facilitar la operación les ponían apellidos relacionado con el día del santo, como Gennari, Santamaria, Antonini, Giuseppi, Sangrato; apellidos que evocaban a Dios, Jesús y a María como Madonna, Gesumio, Mariano, Diotiallevi, Amodio, Casadìo, Casedio, Cadèi y Cadè, etc. Tampoco faltan los relacionados con festividades religiosas o patronales, o relacionados con los días de la semana como Domenichini o Sabatini, los apellidos relativos a los meses del año, Agosti, Marziano; también los nombres relacionados a las condiciones sociales como Modesti, Poveri, Agiati, etc.

Léxico

Algunas palabras que nos pueden servir para realizar nuestras búsquedas en libros o en la web.

| Balie | Nodriza |

| Brefotrofio | Hospicio. Donde se acogía a los niños abandonados -o en peligro de abandono, no necesariamente huérfanos-, a los que se les asignaba un nombre y apellido inventados. |

| Bambini Esposti | Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico (RAE) |

| Orfanatrofio |

Orfanato. Donde se acogía a los huérfanos con una filiación precisa. |

| Proietti | Denominación dada a los niños abandonados |

| Recapitati | Entregados |

| Reietti | Renegados |

| Rifiutati | Rechazados por sus padres |

| Ruota y Torno | La ruota era un mecanismo giratorio de forma cilíndrica, incrustado en la pared, generalmente hecho en madera y dividido en dos partes por una puerta: una abría hacia adentro y otra hacia el exterior que permitía colocar, sin ser visto desde dentro, a los bebés abandonados. Al girar la rueda con el niño colocado en el interior del torno, se hacía sonar una campanilla y era tomado por personal del hospicio para darle los primeros auxilios. |

| Trovatelli | Denominación dada a los niños abandonados (significa encontrados) |

Artículos sobre la historia de la Ruota

| Firenze | La Ruota degli innocenti |

| Firenze | Spedale degli Innocenti |

| Firenze | Innocenti e trovatelli |

| Napoli y Campania | La Ruota degli Esposti |

| Napoli | L'Origine del cognome piu' famoso di Napoli: Esposito |

| Piacenza | Brefotrofio degli Ospizi Civili |

| Roma | La Ruota degli esposti |

| Sicilia | Come girava la “ruota”in Sicilia |

« Volver a Archivos de Italia

Fuentes:

- http://pulcinella291.forumfree.it/?t=26476735&st=15

- http://www.casalefontibucci.blogspot.com/

- http://it.wikipedia.org/wiki/Ruota_degli_esposti

- http://www.dicriscito.it/onomastica/cognomi-dei-trovatelli.asp

- DE FELICE, Emidio, Dizionario dei Cognomi Italiani. Ed. Mondadori, Milano, 1978.

Se está llevando a cabo un importante trabajo de transcripción, en varias comunas italianas, de Registros de la Propiedad (Catasti), de Censos (Censimenti), de otras transcripciones como listados de Notarios, Riveli, etc., y de de Registros de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, a nivel particular y también oficial a través, por ejemplo, de los Archivos del Estado.

Existe en la actualidad un gran número de sitios web que publican estas transcripciones. En este listado encontrarán algunas páginas, o artículos de esta misma página, que permiten acceder a la información de Catastros, Censos y otros listados, como los Stati delle Anime.

Riveli di beni e anime son censos civiles (listas de impuestos, declaraciones) levantados en Sicilia bajo el dominio español.

Stati delle Anime, Estados de las almas o Status animarum son registros que contienen datos personales y religiosos de una comunidad parroquial. Cada párroco comenzó a completarlos a partir de 1614, actualizada anualmente, normalmente con motivo de la visita que realiza el párroco a los domicilios de los feligreses para la bendición pascual. Los fieles se anotan en el registro según núcleos o focos familiares, es decir, no los individuos unidos por lazos de parentesco, sino como comunidad que incluye a los que se incorporaron a la familia por otras razones, generalmente económicas, laborales o compartiendo la casa.

Clickeando en el nombre de la ciudad los llevará a la página de los registros citados:

| Región | Provincia | Ciudad | Evento - Página de | Autor |

| Abruzzo | Chietti Pescara |

Abruzzo |

Dizionario Bibliografico Della Gente D'Abruzzo |

Raffaele Aurini |

| Abruzzo | Chietti | Colledimacine | Catasto Onciario de 1753 | Anthony Falcone |

| Abruzzo | Chietti | Fallascoso | Catasto Onciario 1753 | Abruzzo2000 Genealogy |

| Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Numerazione dei fuochi 1447 | Abruzzo2000 Genealogy |

| Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Censimenti del 1889 e del 1932 | |

| Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Notarios del 1619 a 1858 | |

| Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Catasto Onciario de 1753 | |

| Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto Antichi di Avezzano, 1616, 1658, 1681 | Comune di Avezzano |

| Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto Onciario di Avezzano, 1749 | Comune di Avezzano |

| Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto di Avezzano, 1780 | Comune di Avezzano |

| Abruzzo | L'Aquila | Cese | Catasto Onciario 1754 | Comune di Avezzano |

| Basilicata | Matera | Craco | Catasto Onciario 1753 | Craco Society |

| Basilicata | Matera | Craco | Catasto Onciario 1830 | Craco Society |

| Basilicata | Matera | Craco | Censo 1857 | Craco Society |

| Calabria | Catanzaro | Castiglione Marittimo | Castato Onciario 1742 | Mario Follino Gallo |

| Calabria | Catanzaro | Falerna | Castato Onciario 1752 | Mario Follino Gallo / Armido Cario |

| Calabria | Cosenza | Eianina | Catasto Onciario 1752 | Alicia Bodily |

| Calabria | Cosenza | Frasineto | Catasto Onciario 1752 | Alicia Bodily |

| Calabria | Cosenza | Varias Comunas | Catasto Onciario 1752 | Archivio di Stato di Cosenza |

| Campania | Avellino | Ariano Irpino | Catasto Onciario 1741 | Associazione Sacre Spine |

| Campania | Avellino | Calitri | Catasto Onciario 1753 |

Luigi Galgano |

| Campania | Avellino | Torre le Nocelle | Listado de "capofamiglia" del año 1756 | Florindo Cirignano |

| Campania | Caserta | Capua | Catasto Provvisorio 1806-1815 | Luigi Russo |

| Campania | Caserta | Caserta e Casali | Castato Onciario 1742 | Arturo Bascetta |

| Campania | Napoli | Crispano | Catasto Onciario 1754 | Bruno D’Errico |

| Campania | Napoli | Crispano | Catasto Onciario 1754 (Google Books) | Bruno D’Errico |

| Campania | Napoli | Frattaminore | Catasto Onciario 1754 (Google Books) | Giacinto Libertini |

| Campania | Napoli | Pomigliano d'Atella | Catasto Onciario 1753 (Google Books) | Giacinto Libertini |

| Emilia-Romagna | Piacenza | Parma, Piacenza e Guastalla | Cessato catasto 1807-1875 |

Archivio di Stato di Piacenza |

| Friuli Venezia-Giulia | Trieste | Trieste | Catasto Franchescino 1820-1827 | Archivio di Stato di Trieste |

| Lazio | Roma | Roma (rural) | Catasto Alessandrino 1660-1661 | Archivio di Stato di Roma |

| Lombardia | Bergamo | Valle Camonica | Catasto Lombardo-Veneto | Atlante Camuno |

| Lombardia | Bergamo | Bergamo | Indice de nombres y apellidos de familias desde siglo XVII hasta nuestros días | Los autores |

| Lombardia | Brescia | Rota | Antiguas familias - Censos | Robert Invernizzi |

| Lombardia | Milano | Milano | Mapas del Cessato catasto 1897-1902 | Archivio di Stato di Milano |

| Lombardia | Varese | Arcisate | Catasto Teresiano de 1722 | Claudia Gatica Comolli |

| Lombardia | Varese | Arcisate | Censo de Hombres de 1783 | Claudia Gatica Comolli |

| Lombardia | Varese | Arcisate | Estado de Almas de 1574 | Claudia Gatica Comolli |

| Lombardia | Varese | Arcisate | Directorio de Comerciantes de 1851-1854 | Claudia Gatica Comolli |

| Lombardia | Varese | Brenno Useria - Arcisate | Autoridades Comunales de 1483 a 1928 | Claudia Gatica Comolli |

| Lombardia | Varese | Brenno Useria - Arcisate | Censo de Hombres de 1781 | Claudia Gatica Comolli |

| Marche | Ascoli Piceno | Grottammare | Il catasto de 1770 | |

| Molise | Isernia | Chiauci | Catasto Onciario 1741/1742 |

Carmine Di Vincenzo |

| Sicilia | Catania | Vizzini | Riveli di beni e anime 1715 - 1815 | |

| Sicilia | Palermo | Polizzi Generosa / Isnello | Riveli 1811. Letras A-C | Voluntarios |

| Sicilia | Palermo | Polizzi Generosa / Isnello | Catasto Onciario | Voluntarios |

| Toscana | Firenze | Firenze | Familias en el Catasto de 1427 | David Herlihy y Christiane Klapisch-Zuber |

| Toscana | Firenze | Firenze | Familias en el Catasto de 1427 | David Herlihy y Christiane Klapisch-Zuber |

| Toscana | Firenze | Firenze | Titulares de cargos de la República Florentina durante sus 250 años de historia. | Prof. David Herlihy |

| Toscana | Firenze | Montelupo Fiorentino | Censos 1841-1871-1901 | |

| Toscana | Pisa | Vicopisano | Base de datos de emigrantes | |

| Toscana | Siena | Siena | Stati delle Anime 1767 | Il Palio di Siena |

| Umbria | Perugia | Scheggia (Fz. Campitello) | Stato delle Anime 1712 | Cristiano Fanucci |

| Veneto | Venezia | Completo | Catasto austriaco 1807-1852 | |

| Veneto | Venezia | Fossalta di Portogruaro | Stato delle anime 1839-1857 | Mons. Osvaldo Bortolussi |

| Varias | Varias | Varias Comunas | Catasto Onciario | The Carini Exchange |

| Varias | Varias | Varias Ciudades | Catasto Onciario, Stati delle Anime | Gente di Mare |

Agradezco los aportes a Viviana Mori, Claudia Gatica Comolli y Hugo A. De Luca

« Volver a Archivos de Italia

Los registros de la propiedad (Catasti) se dividen en antiguos y modernos, los primeros producidos de acuerdo con la promulgación de 19 de noviembre 1467 con el título de appretio, porque se tributaba una proporción de lo que cada uno poseía. No están contenidos en ellos ni los lugares sagrados, ni los clérigos, y todos aquellos que estaban exentos de tributar. Los modernos fueron resultado de la nueva ley del 4 de octubre de 1740 y la posterior de la Regia Cámara Sommaria de 1741 que dio las instrucciones sobre cómo relevar estos catastros. El catastro es un instrumento de recaudación fiscal conocido desde la Roma clásica y muchas ciudades italianas lo utilizaron al menos desde el siglo XIV, pero entre los catastros medievales y los del siglo XVIII hay una enorme diferencia.

El catastro es un instrumento de recaudación fiscal conocido desde la Roma clásica y muchas ciudades italianas lo utilizaron al menos desde el siglo XIV, pero entre los catastros medievales y los del siglo XVIII hay una enorme diferencia.

Los catastros del Medievo tuvieron como objetivo la reforma fiscal de realidades circunscritas básicamente a las ciudades y sus partidos rurales, en cambio los gestores de los catastros del XVIII quisieron que fueran de carácter general y sujetos al control de la autoridad central.

Con la creación en 1741 del Catasto Onciario en el Reino de Nápoles por el rey Carlos de Borbón, entre las medidas que tomó para reformar el reino introdujo un sistema más moderno y uniforme de impuestos a la propiedad e industria. El Catasto Onciario se encuentra entre las más importantes fuentes para el estudio de la historia social y económica del sur de Italia.

Hasta mediados del siglo XVIII los antiguos catastros fueron evaluaciones de las posesiones de los ciudadanos y los ingresos de sus actividades, para establecer la cantidad de impuestos en virtud de este tipo de gravamen fiscal y se llamaron battaglione. Sin embargo, era posible que los municipios optaran por recaudar impuestos con un método más sencillo, denominado gabella, que fue básicamente un impuesto sobre los bienes de consumo. Por esta razón, hasta 1740 solo una minoría de los municipios optó por cobrar los impuestos con el método battaglione, y en muchos lugares no se realizaron catastros antiguos. Sin embargo todo esto cambió con la ley emitida por Carlos Borbón II el 4 de octubre de 1740, ordenando el sistema Catasto para todo el reino.

El resultado fue una especie de censo de toda la población del sur de Italia con sus edades, profesiones y propiedades, incluyendo casas y tierras con la extensión y los límites, los grandes animales (caballos, vacas, bueyes, burros, ovejas, cabras), los débitos, alquileres, créditos.

Cada municipio tenía que realizar dos ejemplares, conservando uno de ellos para actualizaciones posteriores y otro para ser enviado a la Regia Camera Sommaria, en Nápoles, autoridad fiscal central del reino. Muchos de los ejemplares que se llevaron a cabo a nivel local han sido destruidos o entregados a los archivos de la provincia. Las copias que se enviaron a Nápoles se encuentran actualmente en una sección especial del Archivos del Estado.

El catastro se llamó onciario porque para la valuación de los bienes sometidos a la tributación se utilizó la onza (oncia), que era una antigua medida y moneda de uso en el Reino de Nápoles hasta el tiempo del rey de Aragón, que equivalía a seis ducados, pero que no circuló durante varios siglos. La moneda vigente en la época del Reino de Nápoles fue el ducado, que estaba formado por cinco tari, 10 carlini y 100 granos. El grano fue a su vez compuesta de 12 cavalli y 6 cavalli eran un tornese.

Fue noble la idea del rey Carlos de Borbón de ajustar el peso del tributo a cada ciudadano, para que aquellos que no tuviesen posesiones, no pagaran nada, con lo que conquistó el afecto de los ciudadanos, porque existían privilegios y desigualdades, como los bienes eclesiásticos adquiridos antes de 1741 que pagaban la mitad, por ser considerados “patrimonio sagrado”, los bienes feudales que no estaban gravados.

Entre las desigualdades en el nuevo sistema estaba aquella de las personas que vivían de rentas, a la manera de los nobles, y aquellos que practicaban los oficios manuales: el primero tributaba solamente por los bienes, mientras que el segundo tributaba en base a una renta presuntiva asignado según el trabajo.

A pesar de ser un catastro descriptivo, que no proporcionó la cartografía de la zona, fue una herramienta útil para eliminar los privilegios fiscales de las clases acomodadas, que producían cada vez más carga impositiva a las clases más bajas. Representa uno de los ejemplos más brillantes de asignación proporcional de la carga tributaria.

La ciudad de Nápoles estaba exenta del Registro de la Propiedad, porque contribuía al Fisco con el gabelle.

En el resto de las comarcas del reino se llevaron a cabo una serie de requisitos para la distribución de los impuestos, que variaba de acuerdo a la especie de propietarios.

Una primera distinción fue hecha entre los ciudadanos y extranjeros: los primeros formaban los fuegos (es decir, familias) de la Universidad (título otorgado a todas las ciudades importantes demográficamente), los últimos eran sólo inscriptos en el Onciario porque poseían una propiedad o porque ejercían una actividad. Una segunda distinción fue entre los laicos y el clero que incluían a todas las instituciones religiosas.

De tal modo existieron las siguientes posibles categorías de contribuyentes:

1. ciudadanos habitantes y no habitantes

2. viudas y vírgenes

3. ciudadanos del clero

4. iglesias, monasterios y lugares sagrados

5. habitantes extranjeros propietarios

6. iglesias, monasterios y lugares sagrados extranjeros

7. habitantes extranjeros no propietarios

por lo que se puede deducir que la reforma incluiría a todos, indistintamente.

Los documentos preliminares debían contener las declaraciones sobre el patrimonio sagrado de los sacerdotes, los status animarum conservados en las parroquias a fin de utilizarlos para el control anagráfico de la rivele, las declaraciones de los administradores con los elencos de fuochi ausentes y todos los documentos probatorios catastrales con eventuales cargas. Se realizaba un especie de control cruzado entre los distintos tipos de documentos, antes de volcar los resultados en el "grande libro dell’onciario", donde se reportaba el cálculo del impuesto a pagar por cada núcleo familiar.

Los impuestos fueron de tres tipos:

- el testatico (por cabeza), igual para todos, que pesaba sobre el jefe de familia (una familia incluye a todas las personas que viven bajo el mismo techo, con un jefe de familia llamado "capofuoco") hasta los sesenta años de edad. Este impuesto no fue pagado por los que no tenían trabajo o ejercían una profesión liberal (médicos, notarios), entonces, paradójicamente, en contradicción con lo expresado en la ley, el labrador tenía que pagar y un notario no.

- el impuesto sobre las rentas del trabajo ("industria") que pesaba sólo sobre los hombres de catorce años de edad (hasta los dieciocho años pagaban menos), calculado sobre la base de los ingresos previstos para las distintas oficios,

- el impuesto sobre las propiedades, ganado y capital prestado a un interés.

Aunque el onciario no cumplió con el propósito para el cual fue diseñado, ya que al final el rey cedió y aceptó el principio de que los municipios podría volver a optar por pagar con el sistema de gabella o con el Catasto, el hecho es que se trataba de un inventario real y detallado que en la actualidad se puede utilizar para una variedad de investigaciones.

El Catasto Onciario fue un censo de todos los habitantes que incluye sus edades, información útil para la genealogía y la investigación demográfica, y de la propiedades colindantes también se pueden determinar parentescos. También podemos sacar información sobre los activos de los contribuyentes, los tipos de vivienda, ubicación y tamaño, las fronteras terrestres, la extensión y la ganadería, de propiedad de cada familia.

La gran cantidad de detalles que componen este catastro permiten hoy reconstruir el tamaño de las familias, las profesiones, la propiedad, nombres de lugares, barrios, calles, ganado, etc.

Su consulta es hoy una valiosa fuente de información sobre el período. Para los investigadores resulta una herramienta de gran importancia para ayudar a localizar a los antepasados en una ciudad y darnos una idea de su vida.

Los originales se encuentran en los Archivos del Estado. También se están realizando trabajos de transcripciones que van publicándose en diversas páginas webs. En nuestro artículo Catastros, Censos y otros listados encontrarán links a registros de varias localidades.

« Volver a Archivos de Italia

Fuentes

http://it.wikipedia.org/wiki/Catasto_onciario

http://www.opartigiano.it/crispanostory/nuova_pagina_32.htm

http://www.abruzzoheritage.com/magazine/articles/catasto-onciario.htm

http://www.archicalabria.it/documenti/Introduzione%20cat.onc.htm

Il Catasto Onciario di Ascoli Satriano del 1753

Tal vez el aspecto más relevante en la transformación hacia la modernidad de los territorios de la península itálica, se encuentre en la reforma fiscal. Para comprender por qué durante todo el siglo XVIII se decidió recurrir a estos instrumentos de verificación fiscal, es necesario tener en cuenta los catastros efectuados con anterioridad, los proyectados pero no consumados y los que se hicieron para reformar la recaudación pero no se utilizaron. Este análisis nos lleva a comprender las condiciones que caracterizaron la consolidación de los Estados europeos en la época moderna.

El catastro es un instrumento de recaudación fiscal conocido desde la Roma clásica y muchas ciudades italianas lo utilizaron al menos desde el siglo XIV, pero entre los catastros medievales y los del siglo XVIII hay una enorme diferencia.

El término Catasti Antichi se aplica para denominar todos los catastros anteriores a la reforma fiscal de Carlos III de Borbón en 1740 con la introducción, en el reino de Napoli, del Catastro Onciario.

Una de las características que distinguieron la finanza pública de Italia entre los siglos XII y XV fue el estimo (tasación), que se utilizó para realizar un inventario de los bienes y verificar la riqueza de las familias, y la deuda pública, que era la capacidad del estado para autofinanciarse mediante la emisión de títulos de préstamo.

Existieron otras formas de recaudación directa como los impuestos llamados focatici, mansatici, colte, bovatici, y otros impuestos locales. Luego fueron sustituidos por un impuesto directo extraordinario llamado fodro, en el norte de Italia, basado en la estimación de la propiedad.

Existieron otras formas de recaudación directa como los impuestos llamados focatici, mansatici, colte, bovatici, y otros impuestos locales. Luego fueron sustituidos por un impuesto directo extraordinario llamado fodro, en el norte de Italia, basado en la estimación de la propiedad.

Los catastros del Medievo tuvieron como objetivo la reforma fiscal de realidades circunscritas básicamente a las ciudades y sus partidos rurales, en cambio los gestores de los catastros del XVIII quisieron que éstos fuesen de carácter general y sujetos al control de la autoridad central.

El Diccionario de la Real Academia Española define al vocablo «catastro» con dos acepciones, en primer lugar, como “Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas”; y la segunda, como “Contribución real que pagaban nobles y plebeyos, y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales, como los censos, las hierbas, las bellotas, los molinos, las casas, los ganados, etc.”.

Para entender la documentación catastral que podamos encontrar es interesante tener en cuenta que, entonces, el mismo término se utiliza para designar la averiguación y la carga tributaria de los bienes inmuebles (rústicos y urbanos), y su resultado: el censo en sí mismo.

El origen de la valoración en Italia se remonta al siglo XIII con la implementación del Catasto Fiorentino promulgado por la ley de la Repubblica di Firenze il 22 maggio 1427 cuando Juan de Médicis intentó repartir la carga fiscal en proporción a la riqueza, ya que como consecuencia de la guerra contra Milano entre 1422 y 1427, la elevación de los gastos de la república exigió que se aumentaran los impuestos.

Tras la conquista del reino de Napoli por Alfonso V de Aragón (llamado también Alfonso I el Magnánimo y Alfonso I el Sabio), se reforzó la capacidad financiera del rey gracias a la aprobación, en el Parlamento de Napoli celebrado en la iglesia de S. Lorenzo el 28 de febrero de 1443, de un sistema similar al que utilizaba en sus estados ibéricos: el fogaje (focagium), en el que la unidad de base era el fuego o núcleo familiar, un impuesto directo para todo el reino napolitano (un fogaje de un ducado por fuego). Así nació la numerazione de' fuochi.

El censo se llevó a cabo teniendo en cuenta la unidad familiar (el fuego), cuya composición variaba de 5 a 8 personas. La numerazione dei fuochi (el número de fuegos) fue un censo realizado de casa en casa por los funcionarios correspondientes. Inicialmente, cada tres años, después cada dos, pero la frecuencia fue poco respetada. Cada cabeza de familia (capofuoco) estaba obligado a pagar un ducado y además adquiría el compromiso de comprar al Estado una cantidad de sal por valor de medio ducado; este «estanco de la sal», se ha conservado en Italia hasta la actualidad.

Sólo en la ciudad de Nápoles las casas tenían el privilegio de no registrarse. Este tributo fue muy injusto porque los pobres contribuían por igual a los ricos. La gente evadía la ley y la supervisión, dejando temporalmente la casa vacía, quitando las pocas piezas de mobiliario y utensilios de cocina. Los numeratori dejaban constancia en los registros si había señales de cenizas o de otra índole que sugiriese que recientemente habitó gente en estos focolari.

El sistema basado en la numerazione dei fuochi, se mantuvo en vigor desde 1443 hasta 1732. Además del impuesto ordinario del fogaje, había otros extraordinarios, por ejemplo para las coronaciones, bodas de los infantes, etc.

Este documento es útil para conocer el origen y la genealogía de las familias, ya que en cada municipio se realizaba la anotación del jefe de familia y de cada uno de estos componentes con la indicación de la profesión y oficio de cada uno.

La numerazione de 1669 fue el último censo del periodo español, el siguiente fue realizado en 1732 durante el breve período austriaco (1714-34). En 1737 un nuevo sistema de numerazione fue realizado bajo Carlos III de Borbón, el primero de su reforma fiscal.

Desde el De appretio (apprezzo en italiano) de Fernando I de Aragón en 1467, normativa que se basaba principalmente en la valuación de los bienes y que fue la base de la financiación local, se mantiene esencialmente sin cambios hasta De catastis de Carlos III de Borbón en 1740. En este período y en particular a la época del dominio español, pertenecen los dos catastros de 1616 y 1681, y el de 1658.

|

| Maria Teresa D'Austria |

El Catasto Teresiano o Catasto "Carlo VI" fue un de censo de todas las fincas del ducado de Milán se llevó a cabo durante un período de casi cincuenta años, desde 1718 hasta 1760. El nuevo censo se inició oficialmente en 1718 por una comisión especial de trabajo designada por Carlos VI, e integrado por funcionarios de origen no milanés para salvaguardar la neutralidad y la objetividad de los datos. Los resultados se conocieron en gran parte entre los años 1722 y 1723, pero el complejo trabajo de representación gráfica y de correlación de los registros de bienes inmuebles, así como las interrupciones por razones políticas, retrasaron la entrada en vigor del catastro hasta 1760, bajo el gobierno de la emperatriz María Teresa.

Es un catastro geométrico-parcelario, que para la época representó una importante innovación gracias a las precisas mediciones de las propiedades, que estando representados aunque mínimamente se indicaba el propietario, el destino de uso y la stima (el cálculo fiscal). Basándose en estas evaluaciones, se establecía el impuesto para cada contribuyente.

De algún modo esto contrastaba con la nobleza local que poseían grandes propiedades en el área de Milán y era habitual que alteraran el catastro a través de la corrupción de los funcionarios. El trabajo fue interrumpido en 1733 debido a la hostilidad de las familias nobles e influyentes de Milán, y debido a la Guerra de Sucesión austriaca.

Víctor Amadeo II ordenó en 1728, la creación de un catastro geométrico-parcelario acompañado de mapas del ducado de Saboya, concebido como instrumento para calcular y tasar la renta, pero que no pudo ser completado si no hasta después de su muerte, en 1738. Este se separaba de la antigua tradición de los catastros descriptivos del Medioevo, que se utilizaban para calcular la riqueza general y para repartir los impuestos entre sus componentes.

Las decisiones técnicas e institucionales de los creadores de los catastros saboyano de 1728 y milanés de 1760, se basaban en que sólo una administración que estuviese por encima de las pasiones y los intereses privados sería capaz de garantizar la igualdad fiscal y el bienestar público.

Si bien no todos los gobiernos que intentaron reformas fiscales mediante la creación de catastros, alcanzaron resultados tan innovadores como los obtenidos en Saboya y en el ducado de Milán, todos compartieron la convicción de que sólo un Estado que conociese los recursos reales de su territorio, podría repartir equitativamente la carga impositiva teniendo en cuenta la capacidad contributiva de todos los sujetos imponibles.

El siguiente cuadro es una síntesis de los numerosos catastros antiguos y modernos realizados en la península itálica.

|

|

Año inicial |

Año final |

|

| Tavolla delle possesioni | Catastro General de Siena. |

1320 | |

| Estimo de Bologna | Realizado por iniciativa del Cardenal Bertrando del Poggetto, introdujo elementos para amparar a los propietarios y a los perceptores de rentas. |

1329 | |

| Estimo di Verona |

1409 | ||

|

Promulgado por la ley de la Repubblica di Firenze il 22 maggio 1427. |

1427 |

1429 |

|

|

Tributo focatico. Requirió de un censo con anotaciones de las familias terratenientes, las cargas (gravámenes) y la desintegración de los fuegos por defunciones o porque cambiaron de lugar de residencia. Introducido por la riforma di Alfonso I de Aragón. |

1443 |

1732 |

|

| Catasto di Vinci |

1457 | ||

| Decima de Venezia |

1463 | ||

|

Fernando I de Aragón, reglamentó la práctica catastral y ordenaba que cada pueblo debía realizar su propio catastro, llamado «De appretio seu bonorum aestimatione» |

1467 |

|

|

| Catasto di Ferrara | Papa Borgia Alejandro VI. |

1494 | |

| Decima di Firenze |

1494 |

1495 |

|

|

Catasto Milanes |

El emperador Carlos V de Habsburgo, ordena la implementación de un registro. |

1543 |

1599 |

| Catasto di Savoia | Ordenado por Carlo Emanuele I. |

1601 | |

| Estimo Veneto | Catastro descriptivo. |

1610 | |

| Estimo di Pisa | Estimo topográfico descriptivo. |

1622 | |

|

|

|

|

|

|

Tassa a Battaglione |

Registros formados antes de1741en los quese describenlos bienes, su valuación y demarcación,y los propietarios de cadaUniversidad (municipio de importancia). |

1649 |

1740 |

| Catasto Alessandrino |

Ordenado el 31 de enero de 1660 por Alessandro VII. Se registró a todos los propietarios de "vides, cañas, horticultura, casas o terrenos" que se encontraban fuera de las murallas de la ciudad de Roma, a fin de proceder a una distribución equitativa de las tasas a pagar por la reparación y mantenimiento de carreteras que utilizaban para llegar a sus propias fincas. |

1660 | 1661 |

| Apprezzo della terra di Campobasso e Jelsi |

Redactado el 20 aprile 1688 por Luigi Nauclerio para registrar las deudas de la familia gobernante de Campobasso. |

1688 |

|

| Catasto Sardo | Lo introdujo Víctor Amadeo II de Savoia |

1697 |

|

| Catasto di Piemonte | Ordenado el 12 de junio de 1697 por Víctor Amadeo II y completado por el Edicto de igualdad 5 de mayo de 1731 por Carlo-Emanuele III. |

1697 |

1731 |

|

Catastro geométrico-parcelario, se inició por decisión de Carlos VI en 1718, para el Ducado de Milán, se finalizó bajo el dominio de la emperatriz María Teresa. Realizado con la colaboración técnica de Vincenzo De Miro y Pompeo Neri. Fue fundamental la ayuda prestada por Neri, para terminar el catastro y estimular la producción agrícola. |

1718 |

1760 |

|

|

Catasto Saboyano |

Víctor Amadeo II ordenó un catastro geométrico-parcelario acompañado de mapas del ducado de Saboya. |

1728 |

1738 |

| Apprezzo della terra di Campobasso | Redactado por el Ingeniero Real Giuseppe Stendardo en 1732. Esta pericia es aún más incisiva que la primera, ya que debe determinar el destino del feudo. De hecho, Stendardo, testimoniando el desarrollo de Campobasso, deberá indicar la stima y la valuación, hasta el punto que un grupo de sus habitantes se ocupa de cobrar el monto determinado para no someterse nuevamente al régimen feudal. |

1732 | |

| Numerazione dei fuochi |

Un nuevo sistema de numerazione realizado bajo Carlos III de Borbón, el primero de su reforma fiscal. | 1737 | |

|

De catastis |

Carlos III de Borbón ordena el catasto para el reino de Napoli. |

1740 |

|

|

Catasti posterior a 1741 |

|

|

|

|

Atti preliminari – Rivele |

Anuncios y otras publicaciones de la comuna para la formación del Catastro. Declaraciones de los propietarios en cuanto a sus propiedades y su valor, con anotaciones marginales sobre el verdadero propietario de la tierra y la rendición declarada. |

1741 |

1785 |

|

Catasto Onciario |

Resultadode todos los precedentes que contiene la descripción de los bienes, el lugar donde están situados, sus ingresos anuales, los pesosinvolucrados, los propietarios, sus familias, laencuesta, la industria y la tasa correspondiente. |

1741 |

1806 |

| Catasto Piemontes | Catastro de las nuevas provincias del Piemonte: Lomellina, Novare, Alejandría, ordenado por Carlo-Emanuele III. |

1758 |

1775 |

| Catasto di Novara | Catastro de la provincia de Novara, Piemonte. |

1760 |

|

|

Catasto di Alessandria |

Catastro de la provincia de Alessandria, Piemonte. |

1761 |

1765 |

|

Catasto Leopoldino |

Promulgado por Pietro Leopoldo para el Granducato di Toscana. |

1765 |

1785 |

| Catasti reggiano | El «Catasto del territorio reggiano detto di seconda conservazione» se compone de cinco tipos diferentes de estimi y de catasti, realizados entre 1771 y 1817. |

1771 |

1817 |

| Catasto provvisorio Veneto (Primera etapa) | Resumen de los censos venetos. |

1805 |

1851 |

| Catasto provvisorio o Murattiano | Se crea como transición del antiguo Catasto Onciario durante el "Decennio francese". |

1809 |

1815 |

| Censo Stabile o Catasto "napoleonico" (Segunda etapa) |

Catastro parcelario ordenado por Ley del 15 de Septiembre de 1807 según el mapa napoleónico. |

1810 |

1846 |

| Catasto Piano-Gregoriano | Nació en 1816, con el Papa Pío VII, siendo el primer catastro parcelario moderno de los Estados Pontificios. |

1816 | 1835 |

|

Catasto Franceschino |

Francisco I de 23 de diciembre de 1817, para la ciudad de Trieste y su territorio. |

1817 |

|

| Catasto tavolare o Catasto Fondiario austriaco |

Regulado por la licencia real de Francesco I de Austria el 23 de diciembre 1817, en los antiguos territorios de Austria. |

1817 | 1861 |

|

Censo stabile attivato o Catasto "austro-italiano" (Tercera etapa) |

En 1846 el nuevo registro de la propiedad fue finalmente activado en las provincias de Venecia, Padua y Rovigo; seguido en 1849 en Treviso, Verona y Belluno en 1850, Vicenza y Udine en 1851. |

1846 |

1929 |

| Estimo provvisorio lombardo-veneto | Ordenado el 23 de diciembre de 1817, finalizado en 1853, entró en vigencia en 1854 con la denominación de Censo Lombardo-Veneto. |

1854 |

1905 |

Catastros Posteriores a 1740

Recordamos que aunque a menudo los términos estimo y catasto se utilizan como sinónimos, en realidad indican dos situaciones similares pero no equivalentes.

Estimo se aplica en términos generales al conjunto de operaciones que determinan la valoración de los bienes económicos. El término catasto, aunque al principio se aplicó a todo elenco de bienes y propietarios a efectos fiscales, indica con exactitud el inventario general de todos los bienes inmuebles localizados en un estado.

De este modo el estimo legale se aplicó de manera sistemática, en un cierto número de estados preunitarios, a los bienes inmuebles de un estado para determinar de modo seguro, confiable y duradero, el rédito imponible a las propiedades inmobiliarias sujetas a impuestos.

Se realizaron varios estimi y catasti en este período. Como ejemplo del recorrido que debieron realizar estos documentos desde su sitio original hasta su destino final de conservación, citaremos los realizados en la provincia de Reggio Emilia.

En esta provincia de la Emilia-Romagna existió el «Catasto del territorio reggiano detto di seconda conservazione» que se compone de cinco tipos diferentes de estimi y de catasti:

- el estimo de Novellara y Bagnolo de 1771,

- el estimo estense del Piano e Colle implantado en 1788 y activado en 1792;

- el estimo del territorio de Montagna renovado a partir de 1817,

- el catasto de los territorios de la ex Parma y el mantovano de Rolo.

Los dos primeros estimi (de Novellara y Bagnolo) de 1771, aunque representados por un solo registro y probablemente finalizado por olvido, se conserva correctamente junto a todos los demás de Modena. El de Piano e Colle se almacenó inmediatamente en duplicado por la entonces Oficina de valoración general de Modena y por el Campionerie del censo, para lo cual, en ese momento, la Intendencia heredó la documentación de la oficina central y de los organismos de impuestos dependientes del Campionerie.

Aunque el catasto de Rolo no presenta dificultad, cuando esta comuna pasó al ducado estense en 1850 después de un período en el que el catastro fue administrado por el síndaco del lugar, los registros actualizados, más unas cuantas copias de los registros de Mantova efectuadas en 1852, fueron llevados a la Agencia de Guastalla y después a Correggio. Los originales de 1785, fueron conservados por la Oficina central del censo.

Exenciones y privilegios según la clase social

A mediados del siglo XVIII regía, en el Reino de las Dos Sicilias, el principio ibérico según el cual la nobleza no derivaba necesariamente de la voluntad del soberano, sino que se producía espontáneamente por el mecanismo de la centenaria prescripción adquisitiva, que no era sino una especie de usucapione di status (usurpación de status), consistente en la posesión continuada por lo menos de tres generaciones con los requisitos distintivos de la vida noble.

Estos requisitos se pueden resumir de la siguiente manera: el tratamiento de Don y Donna (también puede encontrarse como Dominus y Domina) antepuesto al nombre del bautizado acompañado de las calificaciones como propietario, gentiluomo (caballero), de vida noble; posesión de una casa palaciega; el beneficio del patronato eclesiástico; pertenecer a órdenes de caballería y cofradías reservadas para los nobles; alianzas matrimoniales con familias de la nobleza; el privilegio de tener en la casa un oratorio privado; el privilegio de entierro noble; un doctorado; la posesión de una propiedad feudal; la atribución de mayorazgo; el derecho de acceso al patriciado de las universidades dotados de asientos o sitiales; el uso de stemmi araldici (escudos de armas); el acceso a los cargos reservados a la nobleza en la carrera civil, administrativa, militar y eclesiástica.

Fueron exentos del pago de impuestos aquellos jefes de familia que llevaban una vida más nobilium, los que acababan de terminar el sexagésimo año de edad y también los que contaban con personal de servicio. Lo mismo ocurrió para la tasa de la industria, no se aplicó a los que vivían de rentas o ejercitaban una profesión liberal, ni a los niños menores de catorce años.

Esta información la pueden encontrar reflejada en el Catasto redactado en 1753 en Ascoli Satriano.

Posteriormente se realizó en el Granducato de Toscana, el Catasto Leopoldino, promulgado en 1765 por Pietro Leopoldo, abandonado definitivamente en 1785.

El Catasto provvisorio terreni (considerado Catasto Murattiano), nace en 1809 durante el Decenio francés como un necesario instrumento de organización de la nueva disciplina fiscal, para reemplazar al onciario que contenía defectos importantes. Su nombre deriva de Gioacchino Murat, cuñado de Napoleón, reinante en ese momento. Se lo denominó "provvisorio", debido a que el soberano propuso llevar a cabo una medición geométrica de todo el reino para luego proceder a una definición más precisa de la propiedad. Además hizo un llamamiento a "concurso de propietarios" para la descripción exacta de los bienes. La falta de mediciones confiables y el interés de los propietarios de ocultar sus ingresos dio por resultado el carácter aproximado del catasto que, lejos de ser provisorio, se mantuvo vigente hasta las primeras décadas del siglo XX.

El primer catastro de los Estados Pontificios, data del siglo XVII, bajo el reinado del Papa Alessandro VII, quien promovió el Catasto Alessandrino de Roma de 1660. El Catasto Piano-Gregoriano nació en 1816, con el Papa Pío VII, siendo el primer catastro parcelario moderno de los Estados Pontificios y se produjeron dos copias, una para el Cancellerie local de censo, y otro para la oficina central en Roma. Se completó en 1835, bajo el reinado del Papa Gregorio XVI, y los mapas se mantuvieron vigentes hasta 1870, cuando se realiza el Cessato Catasto Rustico, que se basaba en los mapas del Piano-Gregoriano.

En los antiguos territorios del imperio austro-húngaro existió un tipo de ordenamiento catastral denominado Catasto Fondiario austriaco o catasto tavolare, regulado por la licencia real de Francesco I de Austria el 23 de diciembre 1817, llevado a cabo entre 1817 y 1861.

Hasta la unificación italiana en 1860 operaban en Italia hasta 25 catastros diferentes (pontificio, toscano, napolitano, etc.). Esta variedad termina en 1886 con la Ley Nº 3682 del 1 de Marzo, que establece un Catastro unificado. La anexión a Italia tras la I Guerra Mundial de territorios controlados hasta entonces por el antiguo Imperio Autro-Húngaro, con catastros de tradición germánica, provoca una duplicidad de sistemas que se mantienen hasta la actualidad.

Los originales se encuentran en los Archivos del Estado.

Pueden leer un artículo ampliado sobre el Catastro Onciario en esta misma página. Recomendamos consultar también Catastros, Censos y otros listados

« Volver a Archivos de Italia

Fuentes:

http://breu.bulma.net/?l13505

http://www.archivi-sias.it/Scheda_Complesso.asp?FiltraComplesso=166200036

http://books.google.com.ar/books?id=DYctaR1C5-UC&pg=PA812

http://books.google.com.ar/books?id=DYctaR1C5-UC&pg=PA1

http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct56/05-CATASTRO_56.pdf

http://www.catasti.archiviodistatotrieste.it/Divenire/index.htm

http://www.avezzanodigitale.it/documenti/catasti/catasti-antichi

http://www.eurocadastre.org/pdf/capraespanol.pdf

http://casapulla.altervista.org/luigirusso.php

http://www.morronedelsannio.com/i_censimenti.htm

http://www.eurocadastre.org/pdf/capraespanol.pdf

http://www.catastro.gub.uy/origenes_de_los_catastros_occi.htm

http://www.catastro.meh.es/documentos/publicaciones/ct/ct46/02.%20Antonella%20Alimento.pdf

MAINONI, Patrizia. Fiscalidad directa e indirecta en la Italia medieval del centro y del norte....

http://www.maas.ccr.it/PDF/Bergamo.pdf

https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2s010-0000585/

http://books.google.com.ar/books?id=i7yH3CH7x9oC&pg=PA21

http://www.comite-histoire.minefi.gouv.fr/fiscalite/cadastre/de-l_estime-au-cadastre-en-eur?igpde_lang_redirect=1

Il Catasto Onciario di Ascoli Satriano del 1753

http://www.ub.edu/geocrit/b3w-797.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Catasto_Gregoriano

http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/fondi-documentari.htm