El siguiente artículo pertenece a Lidia Ferrari quien lo escribió para un periódico italiano "Il Popolo Veneto", sobre la búsqueda de nuestros orígenes.

Lidia Ferrari desarrolla desde el año 1998 el sitio http://www.buenosairestango.com

¿De dónde venimos?

¿Cuántas generaciones son necesarias para revisar una historia, para descubrir una herencia, para reconstruir una genealogía? Varias descendencias para aproximarnos un poco a algunos enigmas que nos pertenecen. La tarea, cuando se realiza, compromete a la gran aldea, al vecindario, al clan y a la propia vida. En este caso la excusa de un pedido, el de un periodista italiano interesado por saber algo de los nietos de los emigrados italianos, puso a andar esto que se escribe aquí. ¿Será que necesitamos que aquellos de donde venimos se acuerden de nosotros? El tiempo, supremo hacedor, nos exige continuar algunas preguntas que quedaron en suspenso durante tantos años.

Este pequeño relato, es casi un hablar en voz alta como descendiente de inmigrantes italianos, sobre algo que sospecho forma parte tanto de mí como de esta cultura (si es que la hay), la argentina.

Ser la última de treinta y dos nietos de una abuela materna italiana analfabeta y la última hija de entre tres hermanos de la última hija de entre trece hermanos de esa abuela, y ser la única de entre todos ellos en heredar su nombre, es algo insólito. Por lo general en las transmisiones familiares son los primeros hijos los que heredan el nombre de sus ancestros. En este caso, alguien casi colgando de un árbol familiar, como último retoño inesperado hereda ese nombre. Podría pensarse en un frágil cabo que ata a una genealogía que, por lo demás, casi ni se nota. De la línea paterna, mis abuelos eran argentinos hijos de italianos y todo parecía más normal. Lo normal era que no me hubiera llegado casi ninguna referencia de Italia y nuestros ancestros italianos. Lo normal era pensar que uno había nacido de un repollo, pero argentino.

La herencia de un desarraigo

La curiosidad por saber del pasado de esos abuelos italianos, de la Italia que dejaron atrás, no fue demasiada hasta no hace mucho tiempo. Había enigmas, preguntas que casi no alcanzaban a realizarse. Inquietudes y dudas al pasar. Pero llegó el momento de hacer las preguntas que no me había hecho. ¿Cómo puede haber sido tan fuerte el corte como para que quedara todo tan olvidado? Y rápidamente apareció una respuesta que me sumergía en lo propio pero en algo más compartido: es el mismo desarraigo en el que vivimos. Aquí comenzaré a zigzaguear entre lo personal y lo de todos, lo singular con aquello que hace a una generalidad (siempre equívoca) pero que puede habitar lo argentino. La respuesta espontánea a la inquietud era que el desarraigo que sentía hacia este lugar en el que yo habitaba, mío pero no tan mío, propio pero no tan propio, ajeno pero no tan ajeno, debía provenir de esos que también rompieron amarras y nunca más hablaron del lugar de donde venían. Me enteré después que alguien había dicho (creo que Marco Denevi) que los argentinos somos huéspedes de hotel. Vivimos una transitoriedad que puede explicar el descuido por lo propio. No es nuestro el lugar donde vivimos. ¿Para qué cuidarlo?[1]

Buscando un futuro se encuentra el pasado

Cuando tantos comenzamos, en plena crisis de la década del noventa, a pensar en buscar la nacionalidad italiana, no sólo íbamos al encuentro de un papel que nos abriera las puertas de Europa. En verdad lo que se comenzó a abrir es una reflexión sobre la propia historia. Abrir la puerta hacia el develamiento de aquello que, como en mi caso, me llevó a descubrir lo que ignoraba, y que quizá debería haber sabido. Pero con ese fenómeno masivo de la urgencia por rescatar nacionalidades perdidas, no sólo muchos emigraron, sino que esas personas desencadenaron una vuelta hacia su pasado. Sus vidas cambiaron no sólo porque pensaban en emigrar (lo realizaran o no), sino porque forzosamente tuvieron que mirar hacia atrás. No sólo se buscaban papeles. Se descubrían historias en ellos. A través de esa urgencia por encontrar alguna salvación personal para salir de ese estado de desesperación colectiva, en el encuentro con lo que nos podría dar otra nacionalidad, se filtraron descubrimientos sorprendentes, historias impensadas. Eso que era ir a la búsqueda de un futuro y una ruptura con el presente, obligó a una vuelta al pasado. Algunos se enteraron de su origen judío oculto en los apellidos. Se enteraron que su padre no lo era. En la película “El Abrazo Partido” de 2003 se refleja esa aparente paradoja en la historia de ese joven que, en su búsqueda de un futuro en otro lugar, para romper con ciertas ataduras, se encuentra con su pasado, el de su padre, el de su abuela. Se encuentra con su propio pasado. Con las mentiras, los misterios y las verdades no dichas.

Desarraigo y no más bien nostalgia

Pero más allá de esas historias personales que, a cada uno, como único ser lo conmocionan porque le cambian el libreto que estaba viviendo, más allá de esos hallazgos y exhumaciones se desencadenó un proceso colectivo por el cual, aquello que se había olvidado, sepultado, ignorado, renacía en una esperanza a esa vuelta a los orígenes. Nada nostalgioso ni romántico, sólo la cruel urgencia de encontrar un refugio obligaba a volver para atrás en la búsqueda de un futuro. La búsqueda de papeles nos llevó a encontrar vidas, circunstancias, desventuras y los destinos de esos que ya habíamos olvidado, cuando no ignorado siempre. Por eso, si bien es cierto que el tinte de la nostalgia está en las letras de tango y en toda nuestra cultura, creo que más fuerte que la nostalgia es el desarraigo. Nostalgia se tiene de aquello que se amó y se perdió. El desarraigo es el corte, es la ruptura, es casi la indiferencia o el desapego, cuando se logra. El corte que debieron efectuar los que emigraron los debe haber cubierto de nostalgia, de idealización por lo perdido. Pero nuestra inmigración, sobre todo, era de gente que rompió con sus orígenes de un modo neto, casi total.

En el comienzo era la nada

Muchos analfabetos, a fines del siglo XIX, con medios de comunicación precarios, sabían (quizá ni siquiera lo sabían) que no regresarían a su tierra. Desterrados por propia voluntad, por necesidad o por fuerza llegaban a un suelo desconocido y todo comenzaba de nuevo. Este comenzar desde la nada ha sido la herencia más fuerte que constituye cierta cultura argentina. Este iniciar desde cero y sin preguntar nos habita, nos concierne. Es casi lo que hacemos todos los días. Nadie se queja de ello. Es más. Lo difícil es comenzar desde una herencia, desde algo ya preconcebido, desde huellas que nos señalan un camino. Hay casi una resistencia a historizar la vida, la cultura. A pertenecer a algo que nos preexiste. A identificar tradiciones.

Fue en el momento del arribo, al pisar tierra firme, donde podría haber comenzado a escribirse otra historia, una historia más vinculada con el pasado. Pero muchos de los que llegaron no les contaron a sus hijos de dónde venían. Querían facilitarles su inclusión en un nuevo mundo. Pensaban que la lengua era un obstáculo, por lo tanto no les exigieron conocerla. Muchos hijos jamás aprendieron el italiano, el francés, el japonés de sus padres. Los recién llegados fueron perdiendo poco a poco su lengua, inventando formas híbridas, dadas por el acento o la cadencia que traían. Hablaban su idioma, cuando lo hacían, con su pareja o con sus amigos, pero no con sus hijos. El cobijo en la añoranza por lo que quedaba atrás fue mudado en la urgencia por la instalación, en la necesidad de seguir adelante, en endurecerse y trabajar. Había que pelearla. Al negarles a sus hijos la transmisión de su dolor, de su desarraigo, de su pasado les negaron una herencia, los desheredaron de historia. Pero al mismo tiempo, esos padres cortaron para ellos mismos un lazo de continuidad con sus hijos. No pudieron compartir con ellos su felicidad, sus infortunios, sus nostalgias[2]. Pero no fue para quitarles a sus hijos una herencia. Todo lo contrario. Querían proporcionarles un futuro. El futuro estaba en la nueva tierra, en la nueva lengua, en la nueva cultura. Había que dejar atrás el pasado.

Los que llevaron adelante la tarea fueron esos inmigrantes. Sufrieron ellos el corte y de algún modo transmitieron la hendidura. Y se sigue transmitiendo. Porque desde allí se fundó una nueva patria. Porque si los inmigrantes hubieran sido algunos, algunos pocos arribando a otra cultura o a otra lengua el nuevo sitio los sometería a ellos a otra historia, a otros modos. Pero como fueron millones, y mayoría durante un largo tiempo, fundaron un modo de habitar, de vivir donde sólo el futuro existe y donde la historia se comienza a escribir todos los días. Si somos hijos de los barcos, como se dice, se ha aprendido a desamarrarse del puerto y del barco. Somos hijos de los que bajaban y decidieron dejar todo atrás y empezar sin historia. Desamarrados los padres de sus patrias engendraron hijos desarraigados de ellos mismos y de sus padres.

En la película Kaos, los hermanos Taviani narran varias historias. La primera, sobre un cuento de Pirandello, “L´altro figlio”, narra la historia de una madre, a principios de siglo XX, que llora por sus dos hijos que han emigrado a América. Esta madre espera noticias que no llegan. Como es analfabeta, se acerca al camino por donde pasan, cada año, esos otros que también van a emigrar. Le dicta a su vecina, cada vez, una carta para sus hijos que alguno de los que emigra llevará en su bolsillo. Después de quince años de hacer el mismo ritual descubre que la persona que le escribía las cartas sólo hacía garabatos. Esto la entristece en un primer momento, pero luego le da un soplo de esperanza. Piensa que sus hijos nunca más le escribieron pues no habían recibido sus cartas. Una forma eficaz de desmentir una evidencia: la pérdida de sus hijos. Esos hijos que se fueron a buscar un nuevo destino rompieron el lazo de modo absoluto con su pasado, con su madre. Es la narración de una separación definitiva.

Una historia en la falta de historia

De este lado, el de los descendientes de inmigrantes, la vida se escribió desalojando precisamente eso, la herencia de la historia del otro continente. Se escribía una nueva historia. Las desventajas de tal corte son las del desarraigo, de la falta de herencia y continuidad en la historia. Muchos perjuicios se han contado. Ser huéspedes de un hotel que no se cuida por ajeno.

Pero también ha habido provechos. Una tierra proveedora de recursos, de oportunidades les permitió poner toda la energía en construir para los hijos un futuro mejor. Muchos lo lograron. Se ha hablado de la gran movilidad social que permitió a padres analfabetos darle a sus hijos estudios universitarios. El crecimiento cultural a través del corte permitió fundar una nueva cultura. La de la hibridez, la de la mezcla, la del “amasijo fermental” como lo llama Fernando O. Assuncao[3]. Aunque sea difícil encontrarnos virtudes algunas se destacan: la curiosidad y el empeño, la osadía y el atrevimiento, el arreglar las cosas con alambre. El empezar de nuevo. La cosmópolis que se origina en la mezcla y la falta de tradición y ataduras. En ciertos casos la libertad de pensamiento.

Me siento identificada con esta historia. Hay una patria en el desarraigo y en la falta de historia. Somos muchos que contamos el mismo cuento, con más o menos palabras transmitidas, con más o menos corte o nostalgia, pero si nos reunimos compartimos más o menos lo mismo. Nos encuentran los mismos enigmas, las mismas preguntas.

Me han pedido que escriba, no casualmente desde Italia, y eso desencadena, como al salir a buscar los papeles de la familia, el encuentro con más interrogantes que llevan a otros enigmas. ¿Mi abuelo nació en Italia o en Argentina? ¿Eran ricos o eran pobres? ¿Qué pasó con los que quedaron allá? ¿Alguien quedó allá? ¿Cómo hicieron? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué los hizo emigrar? Por momentos la curiosidad se opaca porque sólo abre a nuevas incógnitas.

Hospitalarios con el extraño

Quizá esta historia haya contribuido a desarrollar en muchos argentinos el sentido de la hospitalidad hacia el extranjero. No sentimos que esta sea nuestra casa pero cuando llega alguien de afuera, rápidamente escondemos la mugre bajo la alfombra, sacamos a relucir las mejores pilchas y sonreímos. Nos alegra que nos visiten extranjeros y que nos hablen de nosotros. Como si nos dieran identidad. Los agasajamos y hasta somos ingenuos y otarios con ellos. Pero nos gusta. Cuando parten de nuevo retomamos nuestro aire melancólico, aparece la queja y seguimos yugándola. Pero cada vuelta de cada extranjero nos deja un mejor sabor para mirar lo propio. Nos ayuda a valorar los jacarandaes que florecen en Buenos Aires en noviembre. Antes no los veíamos. Nos hablan de nuestra simpatía, de nuestra calidez, de nuestra cultura. ¿La poseíamos antes que llegaran?

En ese sentido la mirada idealista a Europa fue mudando pero no se ha perdido. El que lo bueno viene de Europa está presente. Pero esa mirada fascinada no lo fue para con los europeos que nos anteceden, los europeos de donde venimos. Desde el discurso de Sarmiento y Alberdi hasta el presente no es bueno aquello que somos, ni de donde venimos. Siempre lo otro es lo que vale.

La arrogancia de la escasez

En mi caso personal ese desarraigo, como para tantos otros, me obsequió ciertos atributos y me negó otros. Ciertas arrogancias en la posibilidad de construir sobre cero, de crear, de inventar, de sostener lo propio pese a todo, de comenzar nuevamente de ser necesario, de expandir los límites de la aldea e intentar adivinar un mundo más allá. Un orgullo que un poco tarde se convirtió en virtud, pues, como para tantos, la escasez tenía el valor de un impedimento. La posibilidad que se convirtiera en orgullo la dio ver que con ella se puede crear, se puede inventar. Vivimos en un mundo donde la abundancia de un lado impone su presencia planetaria e impone como supremo valor la posibilidad de consumir sin límites, en exceso. La escasez[4]puede ser motor, en estos países que habitamos, de poner a andar algo nuevo, algo diferente.

Emigrantes por deseo o una emigración silenciosa

Lo aparentemente contradictorio es que, al mismo tiempo que tantos quieren irse[5], tantos de esos países lejanos quieren venir aquí, se acercan, nos visitan y quieren quedarse. No se hacen las mismas preguntas pero vienen aquí a disfrutar de algo que “en Europa no se consigue”[6]. Y se va produciendo una emigración casi imperceptible pero fuerte, precisa. Una migración silenciosa, al revés. Muchos[7] de Europa, de Canadá, de Asia, de USA quieren venir a vivir a este país. Y lo logran. Y si no lo alcanzan viajan en forma continua. He conocido muchos que comenzaron con el tango y se ingeniaron para viajar con frecuencia a este país. Varios, con el paso del tiempo se han instalado aquí. Es un tipo diferente de emigración. Es una emigración por el deseo. No la alimenta ni la necesidad económica, ni la persecución política, ni la búsqueda de futuro para los hijos. La alimenta el deseo de vivir mejor en una tierra que nuevamente, de otro modo, promete algo que en Europa y USA no se encuentra. Estos que emigran por elección pueden volver a sus orígenes, todo el tiempo, pero prefieren habitar aquí. Alguna magia tendrán estas tierras, pese a todo, para que sigan muchos queriendo adoptarla. Algo de esa mirada deberíamos tomar para poder apropiarnos de lo que ya es nuestro, de una buena vez.

[1] Esta interpretación de no cuidar lo propio porque se vive como ajeno sin duda adolece de ciertos defectos éticos. ¿Por qué descuidar lo ajeno, se podría preguntar? El descuido explicado de ese modo habla de una ruptura con el nosotros, con algo colectivo que merece nuestro amparo. Sin duda es un argumento que justifica la adjudicación de individualistas que padecemos.

[2] Tómense estas líneas como un desliz literario. Muchas familias no se representarían en esta descripción. Esta surge de mi historia, singular por cierto, pero compartida por muchos otros. No está autorizada ninguna generalización que involucre a un todo homogéneo.

[3] Fernando O. Assuncao “El Tango y sus circunstancias (1880-1920)”. Librería El Ateneo. Buenos Aires. 1984.

[4] Interesante tema interrogar qué es abundancia y qué la escasez desde esta perspectiva. ¿Quiénes son los pobres y quiénes son los ricos?. Pero es tema para otra oportunidad.

[5] Estoy escribiendo esto, a comienzos del 2005, cuando la gran oleada de emigración ha pasado, al menos el furor que hacía huir o, al menos, pensar en huir en los finales de la década del 90 y a comienzos del 2000. La emigración se sigue produciendo pero no en la forma desesperada y masiva de esos años.

[6] “en Europa no se consigue” es una frase muy usada popularmente en Argentina para valorar lo propio, dicha en tono irónico. Es una ironía para afirmar lo propio, generalmente nimiedades. Una frase autoirónica acerca de cierto complejo de inferioridad respecto de Europa.

[7] Este muchos es relativo. No se trata de una emigración masiva como la que existe a escala mundial desde los países pobres a los países ricos. Pero de todos modos, habla de que hay una migración silenciosa que tiene otra dirección y que revela los valores que se ponen en juego en toda búsqueda humana. La pregunta es qué vienen a buscar aquí los que emigran desde los países ricos.

"Unione e Benevolenza" de Tres Arroyos

Por Omar Eduardo Alonso

Periodista Profesional

Historia de los Italianos en Tres Arroyos

La inmigración de italianos a nuestro país comienza a principios del año 1800. El censo de 1804 muestra en Buenos Aires la presencia de 96 italianos. A fines de 1828, derrocado el gobierno del Coronel Dorrego, hecho que provoca la sublevación de los pueblos de la campaña comandados por Juan Manuel De Rosas, la ciudad se queda sin soldados ni fuerzas policiales, y para guardar el orden se crea con los extranjeros residentes el batallón “Amigos del Orden” compuesto por 700 efectivos, de los cuales 112 eran italianos. Esto ocurría en 1829.

Los comienzos de la afinidad entre Argentina e Italia se producen en 1852 con la llegada a Buenos Aires de más de mil inmigrantes italianos que se alistaron en la Legión Militar Agrícola, para la defensa de la ciudad.

Por decreto del 30 de mayo de 1853 que dice: “considerando el valiente comportamiento de la Legión Italiana en la presente guerra y en manera particular el extraordinario heroísmo demostrado en el combate de hoy, con haber eliminado sucesivamente varios puntos de apoyo del enemigo y arrollado a fuerzas muy superiores, se decreta: 1) La Legión Italiana al mando del coronel Silvino Olivieri llevará adelante el título de “Valiente”.

Años después viajaron hacia el sur, acampando en una zona cercana a Bahía Blanca donde el Gobernador Obligado el 18 de noviembre de 1855 funda por decreto la Colonia Agrícola Militar Nueva Roma, con 600 efectivos.

Los oficiales que comandaban el lugar habían sido oficiales de Giuseppe Garibaldi. Después de tres años habían quedado en libertad y muchos de ellos llegaron a estas tierras a luchar contra el indio, sumándose a los numerosos inmigrantes de esa nacionalidad que habían arribado antes de la fundación de Tres Arroyos.

Fueron cuatro inmigrantes italianos los primeros en roturar nuestras tierras, Pampa aún, y sembrar las primeras semillas que germinaron en generosos trigales. Entre esos inmigrantes estaban Giuseppe Vitali, Salvador Milco, José Ferrario, Julio Allievi y otros. Vitali integró el Consejo Escolar en 1885. Fueron ellos quienes se propusieron mantener vivo el recuerdo de su patria a la vez que consolidar los vínculos entre los connacionales, decidiendo fundar una Sociedad que los nucleara.

Una noche de julio de 1889 se realiza una reunión de la que participan Evaristo Salice, José Vitali, José Ferrario y Juan Bassi. Lo hicieron en el Hotel Italia, propiedad de Julio Allievi, quien también participó. Allí se decidió la formación de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, disponiéndose una amplia convocatoria para la conformación de una comisión provisoria y para el 21 de julio se acordó una reunión amplia de todos los residentes italianos.

La Comisión provisoria fue presidida por José Vitali y se formó una comisión de prensa y difusión, denominada por entonces “de propaganda”

Se evaluaron varios nombres pero se acordó que la Sociedad se denominara Unione e Benevolenza; todos los participantes fueron considerados socios fundadores y se recibió la donación del señor José Ferrario de un cuadro representando a la unidad italiana, la reina Margarita y el príncipe de Nápoles.

NACE LA INSTITUCION

Con gran entusiasmo se avanzó rápidamente en toda la tramitación y el 28 de julio de 1889 con la aprobación del estatuto, se dejó fundada la institución, con objetivos sociales y culturales muy concretos. Se nombró presidente honorario al señor Teófilo Gomila por su permanente contribución a la colectividad. Este donó el terreno donde luego se construiría la sede. La primera bandera se compró con una suscripción efectuada entre los asistentes a la asamblea. El primer presidente fue José Vitali.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

El 10 de enero de 1898 se hace cargo de la presidencia el señor Sebastián Costa y la entidad tenía una evolución y progresos considerables por lo que comenzó a considerarse la construcción de una sede propia.

El 11 de marzo de 1899 se nombra una comisión para avanzar en la cuestión. El 13 de mayo se presentan los planos diseñados por Emilio Boissel, incluyéndose todos los cálculos que estimaban una inversión entre 30 y 31 mil pesos moneda nacional.

Se dispone una emisión de bonos por 25 mil pesos, para cancelar la primera cuota a principios de 1902. La comisión directiva con amplio mandato de los asociados para avanzar en el proyecto, dispone que la construcción esté a cargo de Antonio Petela. Se disponen diversas actividades para recaudar fondos, como una rifa de una carroza con caballo y la organización de corsos.

En 1901 quedó terminado el edificio, sin la inclusión del teatro, por falta de fondos suficientes. El portón de entrada es una verdadera obra de arte por su ebanistería. Fue construido por Miguel Fígaro quien donó la mano de obra. El costo sin herrajes fue de 551 pesos. Todas las escaleras son de mármol de Carrara. Fue el primer edificio de dos plantas construido en la ciudad y su costo final fue de 35.137,90 pesos moneda nacional. Fue iluminado con arañas a gas de acetileno tipo Luis 15. Entre los muebles que fueron comprados de inmediato se incluyó un piano de media cola para concierto, cuatro juegos de salas y otros muebles al estilo. Además se aprobó la impresión de 1500 medallas conmemorativas. El 3 de agosto de 1901 se inaugura el edificio con una gran fiesta.

En 1967 la municipalidad lo declara edificio histórico. En años sucesivos ha sido sometido a refacciones varias, incluyendo en la ocasión del centenario y su estado de conservación es envidiable.

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Unione e Benevolenza"-Tres Arroyos

Avenida Moreno 137

Tel.: (02983) 42-5188

Por Susana Lucinda Uriarte de Louge*

Azul (Pcia. de Bs. As.)

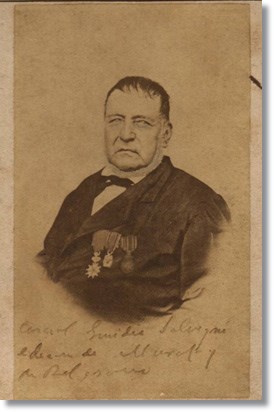

EMIDIO SALVIGNI nació en Imola, ciudad perteneciente a los Estados Pontificios, el 8 de marzo de 1789. Hijo del comerciante Sebastián Salvigni y de Teresa Mattioli. Sus hermanos mayores fueron: Peregrino, destacado médico y químico, Mariana, Domingo, Andrés y Clementina, y los menores: María, Teresa, Joaquín y Ana.

EMIDIO SALVIGNI nació en Imola, ciudad perteneciente a los Estados Pontificios, el 8 de marzo de 1789. Hijo del comerciante Sebastián Salvigni y de Teresa Mattioli. Sus hermanos mayores fueron: Peregrino, destacado médico y químico, Mariana, Domingo, Andrés y Clementina, y los menores: María, Teresa, Joaquín y Ana.

Emidio estudió latín y retórica, teniendo una especial predilección por los versos latinos. Debió interrumpir su instrucción a consecuencia de los primeros acontecimientos de los ejércitos franceses en Italia, en particular en las legaciones de Bolonia y Ferrara. En 1803, pasó a la Universidad de Bolonia donde inició sus estudios de química farmacéutica bajo la tutela de su hermano mayor Peregrino. Éste, que conocía el desagrado que le provocaba esta carrera, resolvió asignarlo a la jurisprudencia en el curso de 1805, rindiendo con honor y felicitación el examen.

Ese mismo año Emidio decidió presentarse como voluntario en el cuerpo conocido como Vélites Reales, iniciando así su carrera militar. Este cuerpo se componía de jóvenes burgueses mantenidos por sus familias, destinados a la guardia del Soberano y a cubrir las plazas de oficiales subalternos en el regimiento de línea.

Sentó plaza el 5 de septiembre de 1805 y participó en la campaña de Dalmacia, siendo Carlo Zucchi comandante de su batallón. El 6 de octubre de 1806 fue ascendido a subteniente de Vélites, cargo equivalente al de teniente en el ejército italiano. En 1807 lo destinaron para organizar el tercer batallón de línea en Italia. A fines de ese año, junto con otros batallones y regimientos, marchó en misión a España. Allá recibió los despachos de teniente 1º del 5º de línea. Intervino en el asalto a Monjuic y Mataró en Cataluña, a las órdenes del general Lecchi. En una aldea cercana a Gerona, recibió una herida en el tobillo de su pie izquierdo que lo obligó a dejar el servicio activo y pasó a un empleo pasivo como oficial pagador.

En 1812, hallándose en Tolosa, su regimiento recibió la orden de dirigirse a Italia. En Milán volvió a la carrera activa siendo ascendido a capitán. Cuando finalizaba este año, marchó a Alemania y se incorporó a la Brigada Italiana comandada por el Gral. Zucchi. Esta brigada formaba parte del cuerpo del ejército del Gral. Grenier que se desplazaba a la retaguardia del Gran Ejército que marchaba en retirada tras la estrepitosa derrota sufrida en Rusia.

Salvigni, como ayudante de campo del Gral. Zucchi, asistió a la gran batalla de Bautzen, que tuvo lugar el 21 de mayo de 1813, donde el ejército ruso-prusiano fue derrotado por los franceses, destacándose la brigada italiana por su bravura.

Después de la caída del emperador Napoleón Bonaparte, Emidio Salvigni llegó a Buenos Aires en 1816 y ofreció sus servicios al Director Supremo Pueyrredón, quien los aceptó de inmediato. Su primer destino fue como teniente coronel de infantería de línea el 30 de julio de 1816 en el ejército del Norte, acantonado en Tucumán.

El 7 de agosto de ese año, en las Trancas, Manuel Belgrano se hizo cargo nuevamente del Ejército del Alto Perú, tras ser nombrado general del mismo por el Congreso, y designó a Gerónimo Helguera como su edecán y a Salvigni su segundo ayudante y dos meses después su edecán. La terrible derrota de Sipe-Sipe llevó a los diputados a la necesidad de reemplazar a Rondeau. Dicha fuerza debía mantener el orden interno y proteger con su presencia la frontera norte del país, ante cualquier posible ataque externo.

Belgrano, hombre culto, elegante, gustaba de las tertulias y le agradaba que sus oficiales frecuentaran el buen trato porque los hacía más compresivos y humanos. Una de las casas más visitadas era del acaudalado comerciante español D. José Ignacio de Garmendia y Aguirre y de su mujer, la dama patricia tucumana, Da. María Elena de Alurralde Villagrán y Vera y Aragón, descendiente de un prestigioso linaje. Tres de sus oficiales se casaron con las tres hermanas Garmendia Alurralde: Francisco Antonio Pinto Díaz, futuro presidente de Chile, casó con Da. María Luisa; Gerónimo Helguera Velarde con Da. Crisanta de la Trinidad y Emidio Salvigni con Da. María de la Cruz. Los tres casamientos se celebraron el mismo día, en 1817, en la Iglesia Matriz de Tucumán. El Gral. Belgrano apadrinó la triple boda. Fue uno de los acontecimientos más relevantes de la historia argentina por su connotación social y por la importancia de las familias involucradas.

Ante la gravedad de su enfermedad, Belgrano decidió regresar a Bs. As. en la segunda quincena de enero de 1820. Sus fieles ayudantes Helguera y Salvigni lo acompañaron en su último y penoso viaje desde Tucumán a Buenos Aires junto con el padre Villegas, el Dr. José Redhead y tres postillones. No lo abandonaron hasta su muerte el 20 de junio de 1820.

Salvigni continuó su carrera militar a las órdenes del Gral. Soler y en el combate de Cañada de la Cruz (28 de junio), lo tomaron prisionero las fuerzas de Estanislao López, quedando liberado cuando el mayor Ovando atacó Pergamino. En julio de 1820 ingresó al ejército de Dorrego junto con todos los prisioneros rescatados. A continuación, solicitó que lo destinaran al Ejército de los Andes, sin éxito, y en junio de 1821, pidió y obtuvo licencia absoluta “con goce de fuero y uso de uniforme”.

Radicado en Tucumán lo nombraron miembro de la Sala de Representantes de 1827 a 1829, y su presidente, el último año. Comprometido en las guerras civiles, después del combate del Tala del 27 de octubre de 1826 en el que Quiroga derrotó a La Madrid, organizó el Cuerpo de Cívicos que marchó desde Salta, a las órdenes del coronel Francisco Bedoya, para proteger Tucumán. Derrotado Bedoya en Chicoana en 1827 y batido otra vez La Madrid por Quiroga en la Ciudadela (1831), Salvigni se vio obligado a emigrar a Chile (1831), acompañado por su hijo Emidio Salvigni Garmendia. Se dedicó a los negocios mineros en Copiapó asociándose con fuertes capitalistas. En Tucumán dejó a su mujer Da. Cruz. Años después, las cosas empezaron a andar mal a raíz de la guerra del sur de Chile que afectó fuertemente la economía. A fines de 1851, sobrevino la desgracia, su único hijo, el joven Emidio, muere en un accidente. Tomó la determinación de ocultarle tan terrible noticia a su mujer Da. Cruz, diciéndole que su hijo estaba enfermo. Ella no se encontraba bien de salud y había padecido maltratos por parte de las huestes del Gral. Oribe.

Sus sobrinos D. Agustín Muñoz Monzón Murga y Da. Susana Helguera Garmendia de Muñoz Monzón Murga enviaron a su hijo mayor Agustín Segundo para que le hiciera compañía a su tío abuelo. Tenía sólo 12 años y llegó a Copiapó el 20 de abril de 1852. Su tío abuelo le comentó el engaño y lo hizo su cómplice. Por intermedio del padre Ramallo y de su sobrino D. Federico Helguera Garmendia, Da. Cruz se enteró de la verdad en septiembre de 1852. Después de la batalla de Caseros, Salvigni volvió con su sobrino nieto a Tucumán aunque continuó con los negocios en Copiapó. Agustín (h) se quedó viviendo con el matrimonio Salvigni, éstos lo adoptaron y lo instituyeron como su universal heredero. En agradecimiento, Agustín (h) tomó el apellido Muñoz Salvigni.

Emidio ocupó varios cargos honoríficos durante el gobierno de Marcos Paz. En 1858, se encargó de reparar a su costa la pirámide que Belgrano había erigido en el campo de la Ciudadela para conmemorar la batalla de Maipú y que estaba a punto de derrumbarse. Arregló sus mármoles y la dotó de una reja. Es la pirámide que se conserva en la actual plaza Belgrano. Casi veinte años después, el estanciero porteño Andrés Egaña costeó el rediseño de la pirámide de 1817.

Salvigni murió en esta ciudad, el 19 de octubre de 1866 y sus restos descansan en la bóveda de D. Agustín Muñoz Salvigni en el Cementerio del Oeste de Tucumán.

El Cnel. Salvigni recibió tres condecoraciones por las guerras napoleónicas: caballero de la Legión de Honor, orden de la Corona de Hierro y la medalla de Santa Elena. Las mismas pueden observarse en la foto superior.

|

|

Firma |

*La autora Susana Lucinda Uriarte de Louge es bisnieta materna-materna de D. Agustín Muñoz Salvigni Helguera y de Da. Lucinda Posse Silva.

Miembro titular del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires.

Miembro correspondiente del Centro de Genealogía de Tucumán.

Fuentes

- Archivo Uriarte Castañeda Vega. “Memorias del Cnel. Salvigni”.

- Cutolo, Vicente Osvaldo. “Nuevo Diccionario Biográfico Argentino”. Tomo VI. Editorial Elche. Buenos Aires. 1983.

- Páez de la Torre (h), Carlos. “Historia de Tucumán”. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. 1987.

- Páez de la Torre (h), Carlos. “Un oficial napoleónico en Tucumán y Chile” artículo publicado en el diario La Gaceta de Tucumán. 8 de agosto de 1976.

- Murga, Ventura. “Muñoz”.

- Foto y firma: Archivo Uriarte Castañeda Vega.

Por Susana Uriarte - Louge

Azul (Pcia. de Bs. As.)

Francisco Salamone D’Anna nació el 5 de junio de 1897, en el pueblo serrano de Leonforte, en la isla de Sicilia, Italia. Siendo aún niño, su familia emigró a la Argentina y se establecieron en Buenos Aires. Estudió en la escuela industrial Otto Krausse, recibiéndose de Técnico Constructor. Posteriormente, se instaló en Córdoba y allí obtuvo el título de Ingeniero Arquitecto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. Sus primeras obras, en esa provincia, fueron el diseño de viviendas, el montaje de una empresa de pavimentación. La remodelación de la plaza principal de la ciudad de Villa María, marcó el comienzo de su particular arquitectura urbana, el art decó.

En 1928, Salamone se casó con Josefina Croft, hija del cónsul inglés de Bahía Blanca. Y tuvieron cuatro hijos: Ricardo, Roberto, Ana María y Stella Maris.

En 1928, Salamone se casó con Josefina Croft, hija del cónsul inglés de Bahía Blanca. Y tuvieron cuatro hijos: Ricardo, Roberto, Ana María y Stella Maris.

Regresó a Buenos Aires, en 1935, e instaló allí su estudio. Su relación personal con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el caudillo conservador Dr. Manuel Fresco, le abrió el camino para la construcción de diversas e innumerables obras públicas en el extenso territorio bonaerense, como ser, palacios municipales, portales de cementerios, plazas, mataderos, pórticos, mobiliario urbano y de interior, luminarias, veredas, etc., manteniendo en todo ellos su estilo caracterizado por la monumentalidad, simetría y futurismo. Se han contabilizado más de 60 construcciones en diferentes localidades de la llanura pampeana: Balcarce, Rauch, Laprida, Cnel. Pringles, Guaminí, Alberti, Tornquist, Vedia, Carhué, Pellegrini, Azul, González Chaves, Chascomús, Cacharí, Chillar, Tres Lomas, Saldungaray, Salliqueló, etc.

Al finalizar la gestión del gobernador Fresco en 1940, se cerró su producción oficial y debió exiliarse en el Uruguay para evitar una prisión preventiva por un juicio penal relacionado con una pavimentación en la ciudad de Tucumán. Después de haber ganado el juicio, volvió al país y retomó su antigua actividad de pavimentador y proyectó un par de edificios de propiedad horizontal de estilo racionalista.

Después de padecer diabetes y sufrir varios infartos, Salamone falleció el 8 de agosto de 1959, casi olvidado, dejando una importante herencia arquitectónica moderna no reconocida en su momento.

En estos últimos años, su obra ha sido revalorizada y reconsiderada como exponente de la arquitectura contemporánea provincial.

Fuentes:

- Longoni, René y Molteni, Juan C., Francisco Salamone. Sus obras municipales y la identidad bonaerense, Ed. Archivo Histórico de la Prov. de Bs. As., La Plata, 2004.

- Gutiérrez Ramón, Longoni René, Molteni Juan, Nicolini Alberto, Novacovsky Alejandro, Paris Benito Felicidad, Ramos Jorge, Roma Silvia, Torres Cano Manuel, Viñuales Graciela y Zuppa Graciela. Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. “Reconocimiento Patrimonial de sus obras”. Volumen I. Alejandro Novacovsky – Felicidad Paris Benito - Silvia Roma Editores, Tandil, 2001.

Por Virginia Morelli Peña y Lillo

Sin lugar a dudas la mayor utilidad la obtenían las Compañías de Vapores que hacían los viajes hacia Sud América, no la obtenían de los pasajeros de primera clase como se habría de suponer, contrariamente era de los pasajeros de tercera clase.

Esto se explica fácilmente:

Esto se explica fácilmente:

Los pasajeros de primera clase pagaban un valor elevado por los pasajes, mas por este precio había que proporcionarles una alimentación privilegiada, atención personalizada, camarotes de lujo, grandes espacios en cubierta, salón de fumar, salón de conversación, salones de juego etc. Con una capacidad de 250 por viaje.

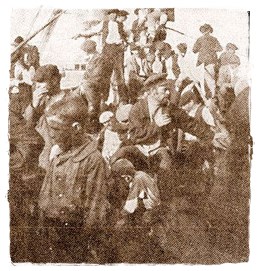

Todo esto contrastaba con los pasajeros de tercera clase que cancelaban la cuarta parte del pasaje de primera, ocupaban la décima parte del espacio, y casi no obtenían alimento, variando su número entre 1200-1500 por viaje.

El ideal de las Compañías era reducirlos a estos sólo a una cosa lo más parecido a una carga.

Estas terribles condiciones de los inmigrantes fue tan notoria en Europa, que la prensa de varios países abrieron una campaña contra las compañías a fin de que mejoraran el trato de los pasajeros de tercera clase.

Conmovedora fue la denuncia hacia un gerente de Naviera quien propuso cloroformar a todos los pasajeros inmigrantes, colocarlos en cajas y enviarlos a su destino en bodegas especiales construidas para el caso. De este modo se pensaba ahorrar tiempo espacio y dinero. En su defensa dijo que solo era una broma.

La legislación de muchos países receptores de inmigrantes logro hacer menos miserable la condición de estos viajeros, pero como estos pertenecían a una clase incapaz de hacerse oír en la defensa de sus derechos finalmente aumentaron sus penalidades.

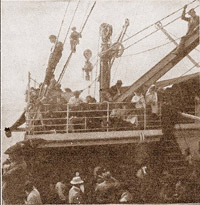

Los documentos fotográficos que acompañan este relato, fueron captados por un periodista de la revista Zig Zag de Chile en el año 1906. No pueden ser más elocuentes, solo que me habría gustado ver la totalidad de las fotos.

Da cuenta que primera clase ocupa el centro de la embarcación, segunda clase ocupa la popa y tercera clase desde el puente hasta la proa.

Según las leyes internacionales de esos años, estas embarcaciones solo tenían capacidad para 900 pasajeros, mas en este caso viajaban nada menos que 1550 seres humanos, siendo 1200 de origen francés. (No están considerados los niños).

Según el relato, esta gente iba tan apretada que era en extremo difícil caminar entre ellos. En el paso de los Trópicos el aire de los dormitorios era casi irrespirable, mas aun a los que estaban en los dormitorios situados a nivel del agua, cerca de las ventilaciones.

El aspecto de los dormitorios era aterrador. Todos estaban tendidos de espaldas en el suelo, con la boca abierta, a fin de evitar la muerte por asfixia a falta de oxigeno. Entre ellos destacaban los muertos por viruela, contagiosa por el hacinamiento, niños fallecían aplastados, otros lo hacían a causa de las riñas por robos de comida, sin contar el 20% que fallecía en tierra a causa de viruela. Tal era el balance de pérdidas sufridas en el cargamento humano demostrado en la mayoría de los viajes de los inmigrantes.

Doloroso es leer esto para quienes somos descendientes de alguno de aquellos viajeros que lograron sobrevivir, mas creo que es nuestro deber hacer público estos antecedentes a fin de que las generaciones actuales confieran el valor que corresponde a sus ancestros sobrevivientes a esta dolorosa travesía de la muerte en que no todos llegaron a puerto y que somos descendientes de alguno que si lo logró.

Pero… ¿cuál fue el precio?, Sabrán los descendientes apreciar lo que hicieron sus abuelos o sus bisabuelos…

Espero que cada descendiente de un inmigrante sepa que su ancestro fue un sobreviviente a quien si hay que saber respetar y amar.

|

|

|

Virginia Morelli Peña y Lillo

Documentalista de Historia en la Universidad Católica del Norte, Genealogista aficionada por el Consulado Francés de Concepción, otros estudios con don Fernando Casanueva Herrera (Historiador) sobre la Historia de Chile. Se desempeña actualmente en la Historia de los inmigrantes Franceses a Chile.

Concepción - CHILE

Observando la lista de los pasajeros que han viajado en el barco Mateo Bruzzo, que pueden consultarse a través de la base de datos de la Fundación Agnelli, la Sra. Norma Sosa descubre una serie de episodios curiosos que nos relata en este artículo que ha escrito para Apellidos Italianos. Agradezco especialmente a la autora.

Por Norma Sosa

El encanto de recorrer un registro de pasajeros, no se agota con la felicidad de encontrar aquellos que buscamos. En ese recorrido visual siempre hay algo esperándonos para divertirnos, o para permitirnos armar una novela inagotable. Sin duda en esos datos que se leen en líneas escuetas pero plenas de arabescos y ornamentos, fueron escritos por algún empleado público con mirada vacía (exactamente la misma cara de hastío que se ve en los actuales empleados de migraciones aunque sentados confortablemente ante una computadora). Para aquellos la tarea se multiplicaba hasta el hartazgo; los millones de seres que se desplazaban de un continente a otro declaraban lo que podían, y se registraba lo que alguien imaginaba que decían.

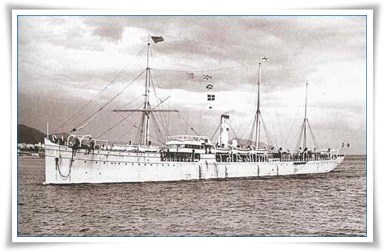

El Mateo Bruzzo ha sido un barco emblemático, no sólo porque trajo millones de emigrantes a través del Atlántico, sino porque condujo a Europa a muchos viajeros que hacían el recorrido inverso y en ocasiones no de manera voluntaria.

El Mateo Bruzzo ha sido un barco emblemático, no sólo porque trajo millones de emigrantes a través del Atlántico, sino porque condujo a Europa a muchos viajeros que hacían el recorrido inverso y en ocasiones no de manera voluntaria.

En 1887 Monseñor Cagliero, autoridad misional en la Patagonia, decidió viajar a Turín en respuesta a las alarmantes noticias sobre la salud de Don Bosco. Sin embargo decidió ir acompañado por la Madre Angela Vallese y la hermana Teresa Mazzarello que llevarían a Luisita Peña, una niña fueguina bautizada con ese apellido por haber sido encontrada en el Cabo Peña y educada por las monjas de María Auxiliadora.

En Buenos Aires abordaron el Mateo Bruzzo, soportaron una tempestad de dos días y con el misterio de los días transcurridos en una travesía, Luisa llegó a Génova. Desde allí, fue llevada ante un viejo débil y enternecido que colocó la mano sobre su cabeza, cuando terminó de recitar de un tirón las extrañas palabras que las monjas habían escrito para que aprendiese de memoria. Días después de ese encuentro el anciano, a quien llamaban Don Bosco moría.

En 1892 para festejar los cuatrocientos años del descubrimiento las Misiones Católicas decidieron exponer en la Feria de Génova los efectos de la evangelización en los nativos sudamericanos. Eligieron trasladar desde los colegios salesianos de Viedma, Río Negro, a los jóvenes más sobresalientes. Santiago Melipal, aprendiz de zapatero y sobrino del cacique Ñancucheo, y dos bellas muchachas, Ceferina y Josefa, emparentadas también con familias principales. El vapor Mercurio los condujo hasta Montevideo donde debían esperar a un grupo de la Misión de San Rafael en la Isla Dawson. Si bien iniciaron el viaje una pareja y tres niños algunos identificados como de José Silvestre Canale, de once años, Marquitos de seis años y Daniel con su perro, la mujer no logró completar la travesía porque murió durante el parto en Montevideo. Nuevamente en el Mateo Bruzzo, soportaron tempestades y zozobras, pero fue más inquietante la llegada que los peligros del mar, cuando debieron hacer frente a la gente que esperaba con morbosa curiosidad para ver a los “caníbales” anunciados por la prensa.

En 1895, el registro del barco muestra algunas peculiaridades de un pequeño grupo de pasajeros que desembarcaron el 25 de febrero en el puerto de Buenos Aires. El joven Giuseppe Capurro de 19 años, declaró como insólita profesión: “millonario”. Tal vez haya sido así, porque además de saber leer y escribir había viajado en “seconda”… sin embargo Vincenzo Piccinini, que también era pasajero en segunda clase, no declaró otra profesión que “fraile”.

María Mornaghi y Angelo Massone de 29 años, afirmaron tener la misma profesión que Giusseppe. Curiosamente los Sefsarego -Emanuelle de 40 y Angela de 18- tanto como Emanuelle Scartaseini de 38 y su mujer Genoveff (Genoveva) de 32, manifestaron también ser "millonarios".

Tiene sabor a diversión, a una gracia por contradicción: qué otra cosa podían ser más que labradores, dispuestos a perderlo y aprenderlo todo. El tiempo de la travesía habrá sido la oportunidad para forjar amistades. Seguramente, mientras en una pequeña rueda contaban cuentos de aparecidos, cantaban canzonetas y se conjuraban las furias del mar con promesas a su santo, esos nuevos lazos habrán servido para susurrarse temores, para imaginar proyectos y narrarse historias que con el tiempo repetirían sus nietos. Así, divirtiéndose con la burocracia, aquel grupo de jóvenes que venían escapando de la pobreza, nos dejó a más de un siglo ese sutil guiño de complicidad.

Notas al pie:

Norma Sosa, especialista en culturas indígenas pampeano-patagónicas, autora entre otros, de "Mujeres indígenas de la pampa y la patagonia". Editorial Emecé - 2001. Buenos Aires (Argentina)

http://larevista.turemanso.com.ar/comentarios/sosa.html

http://www.revistacriterio.com.ar/art_cuerpo.php?numero_id=37&articulo_id=755

San Juan Bosco, fundador de la Orden de los Salesianos

http://www.corazones.org/santos/juan_bosco.htm

Mateo Bruzzo, mas información en

http://www.odissee.it/navi05.spm

Julieta Lanteri fue la sexta mujer médica graduada en el país

y fue la primera italiana en alcanzar un título universitario en Argentina

Por: Dra. María Beatriz Sosa

Para: Gineconet.com

Agradezco la autorización para la publicación de esta nota al Dr. Oscar Luis Novas y a la Lic. Liliana Tijman del Museo del Hospital Bernardino Rivadavia

Julieta Lanteri (bautizada Julia Magdalena Ángela) había nacido en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873. A la edad de seis años (año 1879), su padre, Antonio Lanteri decide viajar junto a su esposa Matea Guidi y sus dos hijas (Julieta y Regina), a la Argentina en busca de una tierra de trabajo y progreso.

Julieta Lanteri (bautizada Julia Magdalena Ángela) había nacido en Cuneo, Italia, el 22 de marzo de 1873. A la edad de seis años (año 1879), su padre, Antonio Lanteri decide viajar junto a su esposa Matea Guidi y sus dos hijas (Julieta y Regina), a la Argentina en busca de una tierra de trabajo y progreso.

Los Lanteri viven un tiempo en Buenos Aires y luego se trasladan a La Plata, la nueva Capital de la Provincia de Buenos Aires, recientemente fundada. Allí cursa Julieta su colegio secundario. No sin esfuerzo logra ingresar en el Colegio Nacional donde se recibió en 1895. Dice de ella Ana María De Mena "Julieta Lanteri sorteó las costumbres que le permitieran estudiar en un colegio reservado a los varones e ingresar a la Facultad de Medicina, cuando era un sitio vedado a las mujeres."

Dispuesta a iniciar la carrera de Medicina, Julieta vuelve a Buenos Aires e ingresa en la Facultad de Medicina, donde ya había dos mujeres recibidas:

Cecilia Grierson y Elvira Rawson de Dellepiane.

Tenía treinta y cuatro años cuando presentó su tesis doctoral, apadrinada por el Dr. Mariano Paunero, bajo el título de "Contribución al estudio del Deciduoma Maligno" que fue aprobada con una calificación de ocho puntos y recibió el grado de Doctor en Medicina y Cirugía. Julieta Lanteri se convirtió así en la sexta mujer médica graduada en el país y en la primera italiana en alcanzar un título universitario en Argentina.

Desarrolló una intensa carrera, puesta al servicio de la salud física y mental de sus semejantes, especialmente las mujeres por cuyos derechos luchó incansablemente, se especializó en enfermedades psíquicas, de la mujer y el niño.

A principios de siglo, en Buenos Aires se inicia una eclosión de movimientos en defensa de los derechos de la mujer y Julieta forma parte activa de varios de ellos, siendo cofundadora de la Asociación de Universitarias argentinas junto a Cecilia Grierson (primera médica graduada en Argentina), Sara Justo (la primera odontóloga argentina), Elvira y Ernestina López (egresadas de la facultad de Filosofía y letras) y Elvira Rawson de Dellepiane (segunda médica graduada en Argentina). Constituye el partido feminista argentino y años más tarde funda la Liga Argentina de mujeres librepensadoras. En 1910 contrae matrimonio con Alberto Renshaw pero este matrimonio sólo duraría unos cuantos meses.

En un mundo donde la mujer no tenía derecho al voto, en julio de 1911 después de haber logrado la ciudadanía argentina y se presenta en la dependencia municipal para que su nombre fuera inscripto en el padrón electoral y ante la mirada atónita de la larga cola de varones que hacían cola para votar aquel 23 de noviembre de 1911, logra emitir su voto. De este modo Julieta Lanteri logra votar en Buenos Aires cuarenta años antes que el resto de las mujeres argentinas. Más adelante, en las elecciones legislativas de 1920, se presentaría como candidata a Diputada.

Su labor superó las dificultades y la incomprensión de una época todavía no preparada para aceptar otro rol de la mujer que no sea como madre y ama de casa.

Julieta Lanteri Renshaw falleció en un accidente el 25 de febrero de 1932, muy cerca de cumplir sesenta años.

En 1999 el Correo Argentino emite una estampilla en su memoria

FUENTES:

Bellota, Araceli Julieta Lanteri: la pasión de una mujer. Buenos Aires: Planeta, 2000, Colección singular

http://www.cddc.vt.edu/feminism/arg.html

Sosa de Newton, L Diccionario Biográfico de Mujeres Argentinas. Buenos Aires: Plus Ultra, 1980.

Presentación del libro "Paloma Blanca"Biografía de Julieta Lanteri El Nuevo libro de Ana María De Mena