Apuntes genealógicos del creador de la zamba

Por Martín Javier Augier

Don José Creserí era un afinador de pianos muy conocido en Salta, que solía afinar el piano de la familia López Maurín – López Reyna en calle Caseros 164, muy probablemente sea allí donde conoció en alguna oportunidad a su futura esposa Carmen López Maurín

Carmen López Maurín [1] fue bautizada en la Catedral de Salta el 19/12/1843 por el Presbítero D. Juan Manuel Fresco, quien puso oleo y crisma a Carmen de dos años bautizada de socorro por D. José Domingo Riestra (o de la Riestra) siendo padrinos D. Benito Fábrega y Da. María Josefa Patrón[2].

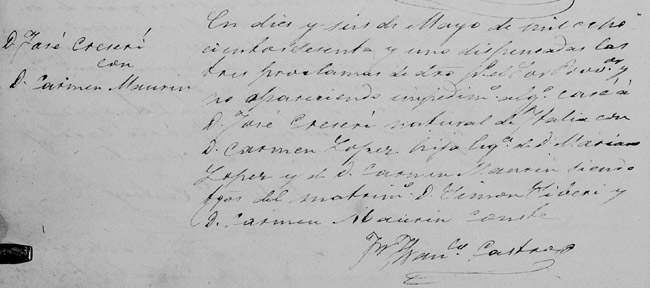

D. José Creserí natural de Italia el 16 de Mayo de 1861 contrajo matrimonio en la Iglesia San Juan Bautista Salta con Da. Carmen López Maurín (anotada en el libro parroquial como Carmen Maurín) hija de D. Mariano López y de Da. Carmen Maurín, siento testigos de matrimonio Simón (…) y Da. Carmen Maurín[3].

Fruto de este matrimonio nació:

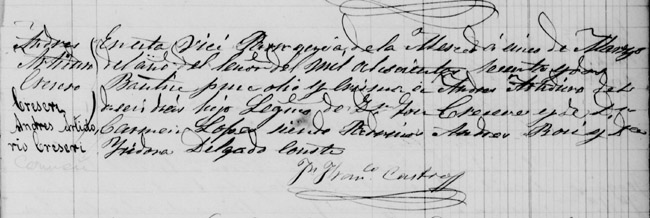

- Artidorio Cresseri bautizado en la Iglesia San Juan Bautista el 5 de marzo de 1862 con el nombre de Andrés Artidorio de seis días de nacido hijo legitimo de D. José Creseri y de Da. Carmen López Maurín. Siendo padrinos: Andres Rosi y Da. Isidora Delgado[4].

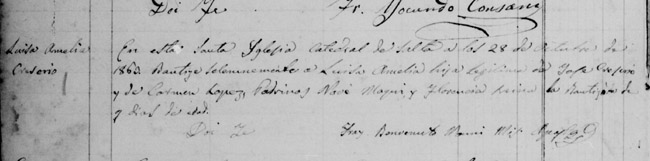

- Luisa Amelia Creserí – López Maurín bautizada en Salta el 28 de Octubre de 1863 siendo padrinos José Maurín y Florencia Reina[5].

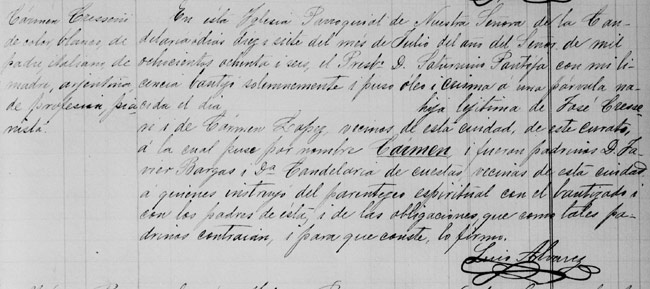

- María del Carmen Creserí – López Maurín fue bautizada en la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria 17/06/1886 nacida el día (se encuentra el espacio en blanco) hija leg. de José Creserí y de Carmen López, fueron padrinos D. Javier Bargas y Candelaria de la Cuesta.

La misma acta dice padre pianista.

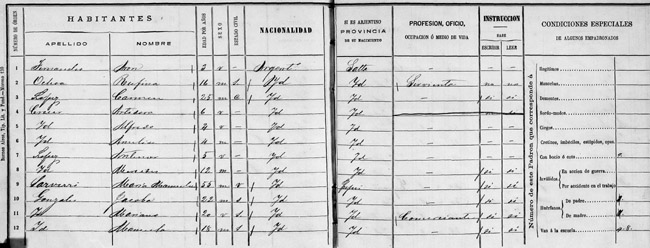

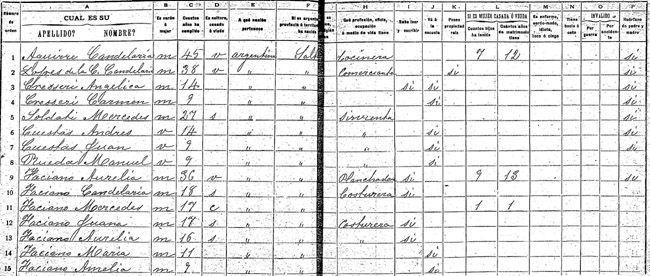

En el censo nacional de 1869 aparece la familia Creserí – López Maurín. Con los siguientes datos:

- Camen López edad 25 años, casada, Argentina, nacida en Salta, sabe leer y escribir.

- Artidorio Creseri edad 6 años, nacido en Argentina

- Alfredo Creseri edad 4 años, nacido en Argentina

- Artidorio Creseri edad 4 años, nacido en Argentina

Segundo Censo Nacional de Salta de 1895, Capital Distrito 03, Sección 04. Población Urbana.

- López de la Cuesta Candelaria, edad 38, viuda, Argentina, nacida en Salta, comerciante, posee propiedad raíz, sabe leer y escribir, huérfana de padre y madre[7]

- Cresseri Angelica edad 14 años, Argentina, nacida en Salta, sabe leer y escribir, va a la escuela, huérfana de padre y madre.

- Cresseri Carmen edad 9 años, Argentina, nacida en Salta, sabe leer y escribir, va a la escuela, huérfana de padre y madre.

- Cuestas Andres edad 14 años, nacionalidad Argentina, nacido en Salta, sabe leer y escribir, va a la escuela

- Cuestas Juan edad 9 años, nacionalidad Argentina, nacido en Salta, va a la escuela

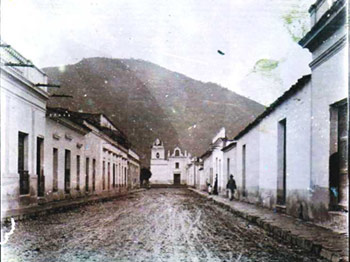

Caseros 164 La vieja propiedad de la familia López Reyna - López Maurín a la que iba don José Cresserí (conservada hasta nuestros días por sus descendientes López Reyna)[9].

Las casas y cuadra de la época, calle Caseros al final el Convento San Bernardo[10].

|

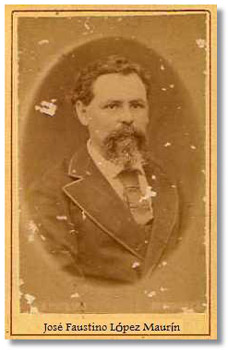

D. José Faustino López Maurín, |

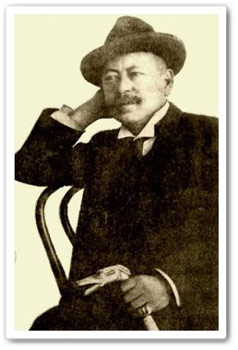

Imagen de Artidorio Creserí [12] |

|

|

|

Corresponde unos breves datos a quien se le dedico la zamba[13] (aunque no se han establecido parentesco alguno, puede basarse entre una gran amistad entre el autor Artidorio Cresseri – López Maurín y el doctor Carlos López Pereyra)[14]:

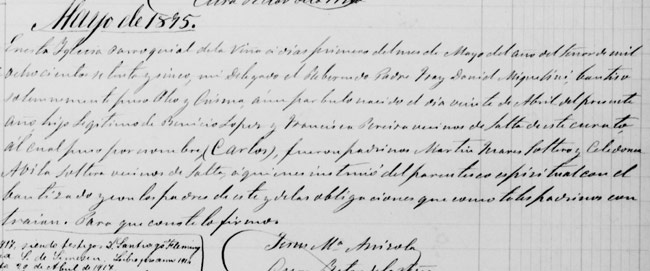

Doctor Carlos López Pereyra quien fue bautizado solemnemente el 0 1/05/1875 hijo leg. de Benecio López y de Francisca Pereyra vecinos de Salta, fueron padrinos Martín Juanes, soltero y Celedonia Avila soltera [15]

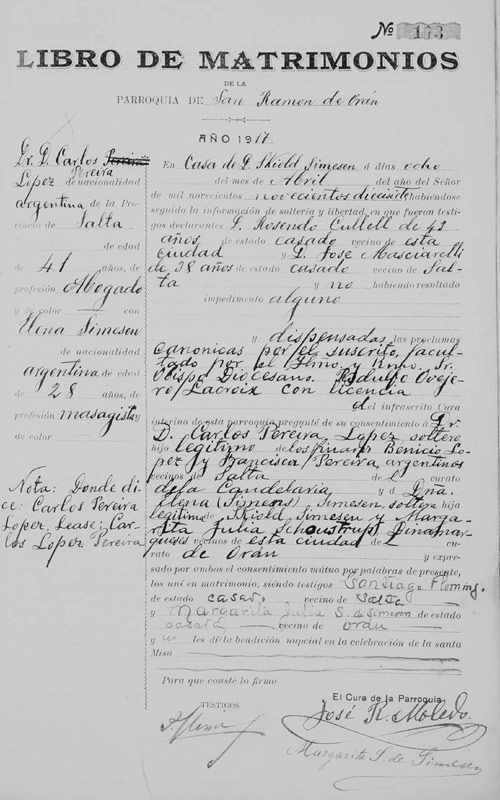

Su acta de matrimonio de la Parroquia de San Ramón de Oran. Año 1917. N.173

Dr. D. Carlos Pereira (corregida Carlos López Pereyra). De nacionalidad Argentina de la provincia de Salta, edad 41 años, de profesión abogado con Elena Simesen de Nacionalidad Argentina edad 28 años, de profesión masajista.

“En casa de Don Shiold Simesen a 18/04/1917 habiéndose seguido la información de soltería y libertad en que fueron testigos D. Rosendo Cullel de 49 años casado, de esa ciudad y D. José Masciarelli de 38 años casado, vecino de Salta y dispensadas las proclamas canonícas por el suscrito facultado por el obispo diocesano Rodulfo Ovejero Lacroix con licencia el infrascrito Cura interino de esta parroquia pregunte de su consentimiento á Dr. D. Carlos Pereira López, soltero, hijo legitimo de los finados Benecio López y de Francisca Pereira, argentinos de Salta del curato de la Candelaria, ya a Da. Elena (Simens) Simesen soltera hija legitima de Skiold Simesen y Margarita Julia Schaustrup, dinamarqueses vecinos de la ciudad de Oran, siendo testigos Santiago Fleming, casado, y vecino de Salta y Margarita Julia S. de Simesen de estado [16] casada”.

●●● Autor. Martín Javier Augier Diplomado en Genealogía y Heráldica Univ. San Pablo T. Tucumán. Miembro Adherente del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, Miembro Correspondiente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca.

[1] Libros de Bautismo Iglesia San Juan Bautista Bautismos 1850-1869. Año 1862. F. 60.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-13055-14294-42?cc=1974193&wc=13747242

[2] Josefa Patrón contrajo matrimonio con Juan Luis Maurín.

[3] Libro de Matrimonios Numero 9, folio 176. Año 1861. Anotado como Cresseri José y Carmen Maurin, pero es Carmen López Maurín hija de Mariano López y de Carmen Maurín.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-12850-14871-80?cc=1974193&wc=13747289

[4] Isidora Delgado contrajo matrimonio con Angel López Maurín padres de: 1. Climaca Benjamina López Delgado bautizada el 30/3/1827 en Salta. 2. José Nepomuceno López Delgado bautizado el 20/12/1830 en La Merced Salta. 3. María de los Angeles López Delgado. Bautizada el 18/01/1819 en la Merced Salta.

Andres Rossi aparece censado en 1869 a los 31 años de edad, de nacionalidad Suiza c.c. Candelaría López Maurín de 24 años.

Candelaria López Maurín contrajo nuevas nupcias en 1878 con Ignacio de la Cuesta hijo de Celedomio de la Cuesta y de Da. Carmen Tablas y a Da. Candelaria López viuda de D. Andres Rosi, e hija leg. De Mariano López y la finada Da. Carmen Maurín siendo testigos don Miguel Fleming y su esposa Da. Carmen Jauregui- (Libro de Matrimonio 11. Folio 90. Año 1878).

Ignacio de la Cuesta y Tabla fue hijo del abogado Celedomio de la Cuesta y de Carmen Tablas esta natural de Mendoza y tuvo por hermanos a Serapio, Francisco, Demofila de la Cuesta y Tabla

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11846-139795-42?cc=1462401&wc=M99B-72J:n750802907

[5] Libro de Bautismo de San Juan Bautista Salta. imagen 24. Bautismos 1862-1874

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-13054-2810-34?cc=1974193&wc=13747245

[6] Censo Nacional de Argentina 1869, Salta, Capital. Subdivisión 09. Family Search imagen16 de 40.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12052-74323-56?cc=1462401&wc=M99B-722:167070503

[7] Corresponde a Candelaria López Maurín viuda de Ignacio de la Cuesta, junto a sus sobrinos Cresseri quien ya se hallaban huérfanos, y sus hijos Juan y Andrés de la Cuesta.

[8] Segundo Censo Nacional de Salta de 1895, Capital Distrito 03, Sección 04. Población Urbana.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12309-38571-26?cc=1410078&wc=11763388

[9] Imagen cedida gentilmente por el Lic. Hernán López Reyna.

[10] Daguerrotipo cedido gentilmente por el Lic. Hernán López Reyna. Calle Caseros al 100 al final el Convento San Bernardo circa 1900.

[11] Imagen cedida por el Lic. Hernan López Reyna.

[12] Imagen tomada http://www.portaldesalta.gov.ar/artidorio.htm

[13] Valga la aclaración Artidorio Creseri López Maurín y el doctor Carlos López Pereyra no son del mismo linaje López Maurín, aunque no se descartan nuevas apreciaciones. A su vez los Maurín han estado fuerte y estrechamente vinculados entre sí, y con siendo muy unidos, prueba de ellos son los padrinos de bautismos, matrimonio que vemos en los vínculos y matrimonios como bautismos de los López Maurín, de Zorreguieta Maurín, Patrón Maurín, Maurín Patrón, Alurralde Maurín, de Oro Maurín, Maurín Bahamonde.

Corresponde de mi parte aclarar que mi interés en el estudio de esta familia, ha sido motivado por mi ascendencia al ser mi bisabuela materna Teresa Julia de Velasco López de Poliche, hija del Dr. Federico de Velasco – Perez y de Herminia López Reyna nieta por vía materna de José Faustino López Maurín (hermano de Carmen López Maurín de Cresseri) y de María Luisa Reyna Hernández (dato de Hernández proporcionado por Coral Guanes), nieta vía paterna del Excelentísimo Mayor Gral. José Miguel de Velasco – Franco, Prefecto Propietario de Chuquisaca en 1822, Presidente de Bolivia en cuatro oportunidades 1828, en 1829, en 1839, en 1848, declarado mediante ley nacional el 25 de Julio de 1835 Héroe Nacional de Bolivia, y fue en su último periodo como presidente que dicto la ley que abolió la esclavitud de Bolivia, tío de Clotilde Urioste Velasco de Argandoña (Princesa Pontificia, por sus grandes obras pías realizadas en su país como en Europa, dueña del castillo del principado de la Glorieta en Sucre Bolivia) única princesa Pontificia de Sud América.

[14] Este trabajo solo se centra en los orígenes del autor de la López Pereyra, pero también incluyo la diversidad de su biografía extractada del Portal de Salta http://www.portaldesalta.gov.ar/lopezpereira.htm donde explica que Artidorio Cresseri poeta, escritor, empedernido romántico cometió un crimen y que el doctor Carlos López Pereyra pudo haberlo salvado de una prisión perpetua agradeciéndole el compositor con la creación de la canción que hoy es un himno del folclore salteño.

Distintas teorías han suscitado hasta el día de hoy sobre el autor de la Zamba La López Pereyra. En una nota de un diario local de Rosario de la Frontera/Salta, realizada por Carlos Jesús Maita a mi abuelo materno Maximo René Poliche - de Velasco hijo de Teresa Julia de Velasco López, comento que por tradición familiar el doctor Carlos López Pereyra solía ir al bar El Cabildo, donde era muy asiduo Artidorio Cresserí – López Maurín quien tanto por su padre, como por su madre sabía tocar muy bien el piano y todo tipo de instrumentos, además de componer canciones, allí había compuesto la popular zamba que habría denominado de otro modo, y que el doctor López Pereyra pedía se la tocara a cada rato, de ahí su posterior denominación y que actualmente se conoce como la López Pereyra. La zamba fue patentada por Andrés Chazarreta quien durante años cobro derechos de autor, de la zamba que cada vez era más popular, sin embargo con los años Artidorio tuvo un hijo abogado que inicio un extenso juicio y gracias al testimonio de los vecinos de Salta, de sus familiares logro recuperar la verdadera autoría de la zamba, rindiendo así honor a la verdad, y sobre todo a la memoria de su padre quien falleció en un asilo de ancianos.

Entre otras diversas fuentes de su biografía todos resaltan que Artidorio Cresseri es el autor de la popular zamba La López Pereyra. El presente trabajo respeta a las anteriores investigaciones de datos biográficos, ninguna brinda detalles sobre sus padres y familiares, brindando esta investigación datos inéditos sobre su genealogía.

[15] Nuestra Señora de la Candelaria Bautismos 1862-1876 imagen524 de 575.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-13053-21406-17?cc=1974193&wc=13747231 nota en el dorso dice de color de nacionalidad del padre argentino, sin profesión, de la madre Argentina. Se caso en Oran (Salta) con Elena G. Simesen el día 8 de abril de 1917 siendo testigos D. Santiago Fleming y Da. Margarita Julia S. de Simesen Libro p. 1914 pág. 1730. Salta 20 de Abril de 1917. Ramón Nogues.

[16] Parroquia San Ramón de la Nueva Oran, San Ramón Nonato libro de Matrimonios 1889-1927 imagen 440 de 647.

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-12881-24455-20?cc=1974193&wc=13747142

Nota: el doctor Carlos López Pereyra tuvo por hermanos a María López Pereyra bautizada 13/09/1871 en Salta, a Lorenzo López Pereyra bautizado el 09/09/1873 en Nuestra Señora de la Candelaria, Salta.

Desde hace unos años me dediqué a investigar a la familia materna de la futura reina de Holanda, S.A.R. la princesa Máxima de los Países Bajos, princesa de Orange-Nassau.

Agradezco al periódico La Nación, por interesarse por mi investigación¹. A continuación copio la nota aparecida el día 10 de marzo de 2013 en el suplemento Enfoques, en la que por supuesto, solo aparece una mínima parte de esa investigación, que será publicada completa próximamente.

Nota en el diario "La Nación", de Argentina

Máxima, una reina con sangre italiana, francesa y vasca

Una investigación realizada con el aval de la familia de Máxima Zorreguieta reconstruyó los ancestros maternos de la próxima reina de la Casa de Orange

Por Carolina Castillo Marin | Para LA NACION

En Argentina, a miles de kilómetros de la próxima reina de Holanda, hay una mujer que sabe más acerca del pasado de Máxima Zorreguieta Cerruti que la misma Máxima. Hace dos años, Analía Montórfano, genealogista, con el aval de la familia, se dedicó a averiguar sobre todos los ancestros maternos de la que será la primera argentina en convertirse en monarca gracias a la abdicación del trono de la reina Beatriz de Holanda a favor de su hijo, Guillermo Alejandro, casado con Zorreguieta.

En Argentina, a miles de kilómetros de la próxima reina de Holanda, hay una mujer que sabe más acerca del pasado de Máxima Zorreguieta Cerruti que la misma Máxima. Hace dos años, Analía Montórfano, genealogista, con el aval de la familia, se dedicó a averiguar sobre todos los ancestros maternos de la que será la primera argentina en convertirse en monarca gracias a la abdicación del trono de la reina Beatriz de Holanda a favor de su hijo, Guillermo Alejandro, casado con Zorreguieta.

La próxima soberana proviene de una típica familia argentina, mezcla de sangre italiana, francesa y vasca, de la que varios datos llaman la atención: en los Cerruti, la medicina se transmitió casi como un mandato familiar; las mujeres estudiaron libremente y algunas, como Esther Cerruti, fueron capaces de divorciarse y volverse a casar a pesar de transitar las primeras décadas de 1900. Una familia que se estableció en Pergamino, lugar en el que sus ancestros todavía son recordados.

"Saber de nuestros antepasados es revivirlos, reescribirlos y sacarlos del olvido. Es una manera de entender las relaciones que nos permitieron existir", dice Montórfano, miembro correspondiente del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y quien ha dedicado los dos últimos años a este estudio. "Empecé indagando sobre mi pasado suizo francés y ahora cada investigación la tomo como si se tratara de mi familia", cuenta.

Para los genealogistas la investigación de los ancestros de una persona se convierte en su propia vida. Es como un vicio que se alimenta de información que durmió por años en archivos, que estuvo durante siglos esperando ser encontrada en escuelas, puertos, hospitales, escribanías o iglesias de cualquier parte del mundo. "Son documentos que tocaron, firmaron y vieron nuestros ancestros y que ahora podemos evidenciar nosotros. Es una especie de conexión que no se puede explicar", dice la investigadora.

Para armar el rompecabezas de la historia familiar materna de Máxima -la línea de los Zorreguieta ha sido objeto de otros estudios-, Montórfano recurrió a los recuerdos en forma de relatos contados desde Rosario y a retazos por Esther Cerruti, de 90 años, hija de Tomás Cerruti, el hermano de Santiago Anastasio Cerruti, el bisabuelo de Máxima. Esther le ofrecía algunas pistas por las cuales empezar a recolectar la información. "Nuestras herramientas y punto de partida son las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. De todas formas, con la familia de Máxima tuve la suerte de hablar con familiares abiertos a contar acerca de su pasado", comentó.

Huellas familiares

La familia Cerruti llegó a la Argentina desde Génova a partir de 1850. El primero en llegar fue Giacomo Cerruti, el tatarabuelo de María del Carmen Cerruti Carricart, madre de Máxima, y luego arribaron varios de sus hermanos. Giacomo, que posteriormente castellanizó su nombre como Santiago, era negociante y rentista. Llegó el 17 de febrero de 1850 y se estableció en San Nicolás de los Arroyos, donde se casó con Rita Ponce de León, con quien tuvo 4 hijos: Santiago, fallecido al año y medio, Rita, Tomás y Santiago Anastasio, el bisabuelo de Máxima.

San Nicolás era en 1869 la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires con un puerto de cierta importancia. Allí, los Cerruti tenían una casa que en ese entonces costaba cerca de 100.000 pesos y una isla en el Delta, que conservaría su hijo Tomás, quien la llamó isla Laura. El párroco de San Nicolás, Bartolomeo Cerruti, era el hermano de Santiago (Giacomo). En 1883 Santiago y Rita se trasladaron a Chiavari, Liguria, Italia, donde vivieron cinco años junto a sus tres hijos y a Simón Lucero, un sirviente de origen africano, al que apreciaban como a un miembro más de la familia. Regresaron a Argentina el 5 de julio de 1888.

"A la memoria de mi padre. A mi madre. A mi hermana. A mi colega y hermano Tomás Cerruti", reza la tesis doctoral de Santiago Anastasio, hijo de Giacomo, quien se recibió en 1896 con mención honorífica como médico. En el acta de matrimonio que Montórfano consiguió y que se conserva en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, consta que dos años después de graduarse Santiago se casó con María de Las Mercedes de Sautu, Mameche, con quien tuvo 9 hijos, 8 de ellos nacidos en Pergamino; entre ellos, el abuelo de Máxima, también médico, Jorge Horacio Cerruti De Sautu.

Recién casado actuó con el grado de teniente primero como cirujano del Ejército Argentino y por este trabajo estuvo radicado en la ciudad de Buenos Aires. En 1907 volvió definitivamente a Pergamino donde llegó a ser director del hospital San José.

Jorge Horacio, el hijo número 6 de la pareja, nació en 1911 y se convirtió como su padre en médico anestesiólogo y hacendado en Pergamino. Se casó con María Del Carmen Carricart Cieza, la abuela de la actual princesa de Holanda. Los Carricart, de origen vascofrancés, provienen de la pequeña población de Ainharp, Mauleon, en los Pirineos atlánticos.

En la investigación se descubrió un nexo inesperado. Según los documentos, la tatarabuela de Máxima, Ana (Juana) Etchart Idiart, es hermana del bisabuelo de Fernando Bravo, Arnaud Etchart Idiart, o Arnaud Etchart dit Begorre. Es decir, que al menos en documentos históricos, la Princesa y el periodista se pueden considerar primos lejanos.

"Analía hizo un trabajo de investigación admirable. Siempre este tipo de búsquedas te llevan a límites insospechados. Este fue uno de ellos, pues yo no sabía de la cercanía en el tiempo y parentesco con la familia de Máxima. Fue una sorpresa", dijo Bravo. "No he tenido ningún contacto y lo atesoro como una anécdota más de las muchas que me deparo saber de mis antepasados", agregó.

El impulsor de esta investigación fue Juan Zorreguieta, el hermano menor de Máxima, quien ahora está en Europa. "Es realmente muy interesante la investigación, sobre todo por los datos sobre las vidas y profesiones de nuestros antepasados", dijo. ¿Está Máxima al tanto de este estudio? En principio, no: "Acabo de ver la investigación y no se la he enviado a nadie aún", cuenta.

Los resultados de la investigación serán públicos en el próximo Congreso Internacional de Genealogía en Salt Lake City en octubre, pero la intención de completar mayor información de esta familia seguirá en marcha. "La genealogía es un estudio que no acaba, siempre hubo alguien antes del que queremos saber más y más", concluye Montórfano.

¹ Especialmente a Francisco Seminario, editor del suplemento Enfoques, a la periodista Carolina Castillo Marín y al fotógrafo Patricio Pidal.

- Ver nota on-line desde el siguiente link: http://www.lanacion.com.ar/1561437-maxima-una-reina-con-sangre-italiana-francesa-y-vasca

De la desaparecida página Epigraphia de la dott.ssa Giovanna Di Giacomo

Según nos explica la dott.ssa Giovanna Di Giacomo en el siguiente artículo, las raíces de la onomástica italiana y de los títulos imperiales ya se encuentran en Julio César. Pero fue Octaviano, su hijo adoptivo quien desarrollaría, por un proceso de metamorfosis, un grupo oficial de nombres-títulos destinado a volverse la base de la titulación de la mayor parte de los monarcas siguientes, los que añadirán sus nombres personales y otros elementos. Este conjunto complejo será examinado aquí sobre la base de monedas y documentos oficiales, honorarios (nombre del emperador en dativo) y conmemorativos (emperador al nombre).

§21.8. ONOMASTICA IMPERIALE

Le radici dell'onomastica e della titolatura imperiale (t/i) si trovano già in Giulio Cesare, che honores modo nimios recepit: continuum consolatum, perpetuam dictaturam praefecturamque morum, insuper praenomen Imperatoris, cognomen Patris patriae ecc. [Svet. Iul 76]. Ma fu Ottaviano, suo figlio adottivo, a svilupparla attraverso un processo di metamorfosi della sua propria originaria f/o. [§23]. Nato come Caius Octavius Gaii filius, ridenominato Caius Iulius divi f(ilius) Caesar per l'adozione testamentaria da parte di Giulio Cesare poi divinizzato (non é attestata la formula Caius Iulius Caesar Octavianus), volle infine chiamarsi Imperator Caesar divi f. e poi {27a>} Imperator Caesar divi f. Augustus, utilizzando Imperator come P., Caesar come G, Augustus come C. Egli consacrava, così, un gruppo ufficiale di nomi-titoli destinati a divenire la base della t/i della maggior parte dei prìncipi successivi, i quali vi aggiungeranno i nomi personali e altri elementi. Questo insieme complesso verrà qui esaminato sulla base delle monete e dei documenti ufficiali, onorari (nome dell'imperatore in dativo) e commemorativi (imperatore al nominativo).

<B> Musca 1979, Mastino1981.

§21.8.1. Augusti viventi

La t/i di un Augustus palesa la concentrazione nelle sue mani di titoli, virtù, poteri militari, civili e religiosi che nella Repubblica erano o assenti o taciuti o ripartiti fra più magistrati. I componenti (sino al n. 17) sono qui forniti nell'ordine prevalente con cui li presentano i testi ufficiali.

1 - IMPERATOR, Αύτoκράτορ: in origine indicava chi, investito di imperium militiae - diretto (consul, proconsul, praetor, propraetor) o delegato (quaestor pro praetore) - aveva ottenuto una grande vittoria militare. L'uso come P, che risale già a Cesare [Svet., Caes. 76,1], si ufficializza con Augusto (va trascritto con l' iniziale maiuscola). Lo trascurarono (proprio come P) Tiberio, Caligola e Claudio, mentre Nerone talvolta lo impiegò assieme al P Nero come poi Galba, Otone e Vitellio. Dai Flavi venne perdendo però il valore di P. Caracalla è detto imperator destinatus ά άποδεδίγμενος [Mastino 1981 30]. Per imperator nelle acclamazioni imperatorie vedi sotto.

<B> Syme

2 - CAESAR, Καίσαρ: il C ereditario della famiglia senatoria dei Caii Iulii divenne G nella t/i di Augusto. Tiberio, Caligola, Vespasiano ecc. mentre Claudio e Nerone lo usano in posizione ambigua come primo C o come secondo G. Dal 136 diviene il C riservato all'erede (di sangue o adottato) destinato alla successione imperiale (Caracalla reca il rarissimo titolo di C. destinatus [Mastino 1981 30], ma continua anche a essere usato come G a proclamazione avvenuta: vedi Marcus Aelius Verus Caesar = M. Aurelio appena adottato, che da imperatore si chiama Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus.

3 - Patronimico, avonimici: sono l'espressione della continuità del potere fra successive generazioni di Augusti uniti da quattro possibili legami:

I tipo: vera ascendenza, es: Vespasiano > Tito e Domiziano; M. Aurelio > Commodo;

II tipo: parentela, es: i cugini Elagabalo > Severo Alessandro;

III tipo: adozione pacifica, es: Augusto > Tiberio; Traiano > Adriano > Antonino Pio > M. Aurelio;

IV tipo: legittimazione del potere conquistato militarmente e adozione fittizia: Settimio Severo e Caracalla (la legittimazione ottenuta da Vespasiano [v. la c. d. lex de imperio V.] non si rispecchia nella sua f/o).

Agli imperatori defunti sottoposti a deificazione (άποθέωσις) spetta l'epiteto divus θείος (raro in occidente deus θεός).

Le serie più lunghe di p + a, a2 ecc. sono quelle di Caracalla e Elagabalo. Caracalla risale sino a Nerva dicendosi filius ύιός di Settimio Severo [I tipo], nepos ύιωνός di M. Aurelio (Commodo è ignorato) [IV tipo, attraverso il padre]; pronepos έγγоνος di Antonino Pio; abnepos άπόγονος di Adriano; adnepos di Traiano e Nerva ( Nerva è detto anche proadnepos).

Gli elementi che compongono il p sono molti se vive il pater. Dopo la sua morte il p può:

- 1) contrarsi al minimo (divi + C così Nerva, Traiano, Adriano): cf. il p di Antonino Pio, prima e dopo la morte dell'adottante Adriano, in CIL 6, 998 {<10 Lu. 138} e 999 {10 Lu. 138>};

- 2) restare ricco e ampio: vedi la f/o del divo Severo nel p di Caracalla dopo il 211 [Mastino 1981 167 n. 6].

Per i nomina devictarum gentium [v. infra al punto 9] dei divi Augusti citati negli a: Adriano e Antonino Pio non ne hanno; Traiano è sempre Parthicus (importanza della conquista! V. però CIL 8, 10347) anche come adnepos [6,1030]; M. Antoninus Pius (M. Aurelio) è ancora Germanicus Sarmaticus rispetto a Caracalla [6,1053].

Dopo Elagabalo, che in 6,1078 = 40665 si dice ancora nepos di Severo, gli a si riducono drasticamente, dapprima per la confusa situazione politica {III}, poi per decadenza d'uso. L'a precede il p in CIL 6,1078 = 40665.

4 - Matronimico: Tiberio [Svet. Tib. 50,2] si indignò per la proposta di aggiungere Liviae filius alla sua titolatura. Raro: vedi Caracalla Iuliae Augustae [Mastino 1981 164 n. 3].

5 - Fratronimico (in genitivo): la rara indicazione (dopo il p) del frater άδελφός si ha con:

- 1) M. Aurelio: divi Veri Parth.max. [CIL 6,1014];

- 2) Settimio Severo: divi Commodi [Commodo è ignorato da Caracalla in 1030];

- 3) Caracalla: M. Aureli Antonini Aug. cioé M. Aurelio [Mastino 1981 165 n. 4]; Caracalla e Geta reciprocamente, ma per lo più cancellato per damnatio memoriae.

6 - Nomi personali: siano originari o di adozione, essi seguono (di solito vengono dopo il patr. e l'av., ma talvolta lo precedono) il p e l'a, quando questi ultimi sono presenti. Es.: Traiano è Nerva Traianus, Adriano è Traianus Hadrianus, Antonino è Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, M. Aurelio è M. Aelius Aurelius Antoninus Augustus Pius. L'erasione dei nomi è segnale di damnatio memoriae. [M. 7.7].

7 - AUGUSTUS, Αύγουστος {171>}, Σεβαστός: dopo il 31 Dicembre 33a, scaduti i poteri del II triumvirato, Ottaviano per 5 anni {>28a}governò in forza del consensus universorum (Res gestae 34). Avendo dichiarato in Senato il 13 Gennaio 27a di voler deporre il potere, gli fu conferito, nella seduta del 16 Gen. il titolo di Augustus, parola derivata da augeo "accresco" (identica radice di auctoritas e augurium; gr. Σεβαστός da σεβάζομαι < σέβω "venero"). Il titolo non fu assunto ufficialmente dal solo Tiberio, ma dopo di lui divenne stabile. Dal periodo della correggenza diarchica di Marco Aurelio e Lucio Vero {161-9} fu comune ad entrambi gli imperatori, detti perciò Augusti (abbreviato AUGG) e parificati, almeno formalmente, riguardo all'esercizio del potere [per A. iun(ior) Mastino 1981 30].

8 - PIUS, FELIX, INVICTUS ecc.: a partire da Commodo questi aggettivi laudatitvi assumono la posizione e la funzione di C. Sono: Pius, Felix, Invictus. Pius era già stato usato da Caligola insieme a castrorum filius, pater exercituum [Svet., Cal. 22], ma non se ne hanno riscontri epigrafici.

9 - Cognomina devictarum gentium: corrispondenti a quei cognomina ex virtute repubblicani [quali Africanus Asiaticus (Cornelii), Creticus (Caecilii), Isauricus (P. Servilio Vatia)] che nell'impero furono coniati dopo le guerre vinte, talvolta seguiti dalla cifra delle iterazioni delle vittorie (da leggere come avverbi numerali neutri), su popoli confinanti sottomessi. Nell'elenco che segue agli epiteti con asterisco si aggiunga Maximus:

- Adiabenicus < Adiabene Αδιαβηυή provincia Assyria (cap. Arbela) (116), Settimio Severo (195), Caracalla (213? 214?), Vaballath• (270/271), Diocleziano e Massimiano• (?), Costanzo Cloro(?).

- Alamannicus < Alamanni etnonimo.

- Arabicus < Arabia: Settimio Severo (195), Caracalla (213? 214?), Vaballath• (270/271).

- Armeniacus < Armenia: Lucio Vero (163), Marco Aurelio (164), Diocleziano e Massimiano• (297), Costanzo Cloro (?).

- Britannicus < Britannia: Commodo (184), Settimio Severo, Caracalla• e Geta (210), Aureliano• (?), Carino• (283), Diocleziano e Massimiano• (285/288) (296), Costanzo Cloro (296).

- Carpicus < Filippo Arabo e Filippo II (247? 248?), Aureliano (271? 272?), Diocleziano e Massimiano (?), Costanzo Cloro (297).

- Dacicus < Dacia: Traiano (102), Massimino Trace• (236/237), Decio• (250), Gallieno• (257), Aureliano• ( 271? 272?).

- Francicus <

- Germanicus (Germani): Nero Claudius Drusus, figlio di Livia e figliastro di Augusto, per le vittorie de 12a e del 9a ricevette per primo, ma dopo morto, il C trionfale di Germanicus poi trasmesso al figlio Germanico, a Caligola, Claudio e Nerone. Con la vittoria dell'84, Domiziano vivente l'assunse per primo come titolo di vittoria, seguito da: Nerva (ott./nov 97), Marco Aurelio e Commodo (172), Commodo• (184), Caracalla (213), Massimino Trace• (236), Filippo Arabo (284), Valeriano• (256? 257?), Gallieno• (256? 257?), Postumo• (262), Claudio II• (269), Aureliano• (270? 271?), Probo• (277), Caro (283), Carino• (283), Diocleziano e Massimiano• (285), II (?), III e IV (286/293), V (294), VI (?), VII (302), Costanzo Cloro (294), II (301).

- Gothicus < Gothi: Claudio II• (269? 270?), Aureliano• (271), Tacito• (276), Probo (277).

- Medicus < Media: Lucio Vero (166), Marco Aurelio (Mar. 166>), Diocleziano e Massimiano• (?), Costanzo Cloro (?).

- Palmyrenicus < Palmyra

- Parthicus < Parthia: Traiano (116), Lucio Vero (165), Marco Aurelio• (166), Settimio Severo• (198), Filippo Arabo e Filippo II (244), Gallieno• (264), Claudio II• (270), Aureliano• (271? 272?).

Con Marco Aurelio la gloria delle vittorie esterne viene per la prima volta posta a confronto con quella dei predecessori (omnes omnium ante se maximorum imperatorum glorias supergressus [6, 1014]. Frequente da Caracalla [CIL 14, 2073 (213)] la formula di paragone super omnes retro principes "sopra tutti i precedenti imperatori" abbinata ad aggettivi (invictus, fortissimus).

10 - Pontifex maximus, άρχιερεύς μέγιστος: la massima carica vitalizia del maggior collegio sacerdotale pubblico repubblicano (pontifices) nell'impero fu assunta per la prima volta da Augusto (12a) e dopo di lui divenne stabile prerogativa dell'imperatore, considerato come un "Papa", primo, unico [(la collegialità del pontificato massimo sembra affermarsi con Pupieno e Balbino (238)] sommo sacerdote e interprete della volontà divina palesata nelle cerimonie ufficiali dello Stato.

11 - Tribunicia potestas, δεμαρχική έξουσία: Ottaviano nel 36a con la tribunicia potestas perpetua ottenne oltre alla sacrosanctitas, poteri eccezionali: diritto di convocare a) il popolo per far votare un plebiscito; b) il senato per sollecitare un decreto. Ottaviano in forza della sua personale auctoritas non era però soggetto alla limitazione della temporaneità e della collegialità; dunque nessun tribuno poteva dirsi suo pari (egli infatti non è un loro collega, pur avendo in misura maggiore la potestà tribunizia) ed opporsi al suo operare. Questa tribunizia potestà la depose il 13 Gennaio 27a, e la riassunse il 26 Giugno (data incerta) 23a rinnovandola, per salvare le apparenze, ogni anno e facendone uno dei cardini del potere imperiale. Le date di assunzione furono varie:

Tiberio: 1 Luglio 4 (VI, dopo l'adozione),

Caligola: 18 Marzo 37,

Claudio: 25 Gennaio 41,

Nerone: 14 Ottobre 54, ecc.

Sino a Traiano la data coincide dunque col dies imperii (giorno di innalzamento al potere), ma dal 10 Dicembre 98 (t.p. III di Traiano), sino a tutti i secoli II e III, la data di inizio fu fatta volutamente coincidere con quella tradizionale repubblicana: 10 Dicembre. Nella titolatura compare in ablativo o genitivo, seguita da un numerale da sciogliere con un avverbio numerale ordinale neutro che indica le iterazioni del rinnovamento.

Si ricordi che i tribuni della plebe repubblicani avevano:

- ius auxilii per proteggere i plebei contro i soprusi dei magistrati;

- ius intercessionis diritto di veto entro la città;

- ius coercitionis azione penale coercitiva verso i contravventori delle leges sacratae.

Totale massimo di iterazioni: 38 Tiberius, 37 Augustus, 34 M. Aurelius, 33 Costantinus, 24 Antoninus Pius, 22 Hadrianus, Diocletianus, 21 Traianus, Maximianus, 20 Caracalla, 19 Septimius Severus, 17 Commodus, Licinius, 16 Domitianus, Gallienus, 14 Claudius, Nero, Severus Alexander, 11 Titus, Posthumus, 9 Vespasianus, L. Verus, 7 Gordianus III, Valerianus, Probus, 6 Philippus Arabs, Aurelianus, Costantius Clorus, 5 Heliogabalus, 4 Caligula, Geta, Maximinus, Decius, Trebonianus Gallus, Volusianus, 3 Philippus II, Claudius Gothicus, Tetricus, Carinus, 2 Nerva, Macrinus, Hostilianus, Tacitus, Carus, Numerianus.

12 - Imperator, αυτοκράτωρ: seguito da una cifra (da leggere come avverbio numerale ordinale neutro) ricorda le appellationes (acclamazioni) che i soldati avevano rivolto all'imperatore quando egli o un suo legatus li aveva guidati a un' importante vittoria militare.

13 - Consul, ΰπατος: non sono i poteri di questa carica, declassata rispetto alla repubblica a rango di carica urbana, quelli su cui si basa la forza dell'Imperatore; infatti il numero dei consolati (ordinari) rivestiti per pochi mesi dai singoli Augusti fu vario e discontinuo: Marco Aurelio, ad es., non lo assunse più una volta divenuto Augustus. Las cifra che segue indica le iterazioni (da leggere come avverbio numerale ordinale neutro). Frequente la designatio al consolato: consul...designatus (άποδεδειγμέυος).

14 - Pater patriae, πατήρ πατρίδος: in epoca repubblicana era raro e straordinario. Come C fu assunto da Cesare [Svet., Caes. 76,1], che come parens patriae fu esaltato nella colonna innalzatagli sul luogo ove era stato cremato. Divenne ufficiale con Augusto (2a) su proposta del Senato, e fu conferito, salvo limitate eccezioni, a tutti gli imperatori sin dall'inizio, anche se alcuni lo accettarono solo dopo qualche tempo.

15 - Proconsul, άυτύπατος: il titolo, che spetta in epoca imperiale ai consulares inviati come praesides nelle provincie Asia e Africa, compare saltuariamente nella titolatura di alcuni imperatori - Domiziano, Traiano, Adriano e gli Antonini (salvo Antonino Pio) - quando, trovandosi fuori dall'Italia, intendono ricordare il fondamento del proprio potere (imperium proconsulare maius et infinitum). Da Settimio Severo, che trasferisce, fatto nuovo, una legione, la II Parthica, nei Castra Albana vicino Roma, il titolo comparve permanentemente nella titolatura, anche se gli imperatori risiedevano in Italia.

16 - Censor, τιμητής: questa importante carica repubblicana decadde nell'impero sì da essere rivestita saltuariamente da Claudio (47), Tito (73), Domiziano (85). Quest'ultimo si fece chiamare censor perpetuus a significare che anche i poteri censorii erano passati stabilmente nell'insieme delle prerogative dell'imperatore. Dopo Domiziano la carica non compare più nella titolatura ritenendosi assorbita nei poteri imperiali.

17 - Dominus, δεσπότης, κύριος: Augusto domini appellationem ut maledictum et opbrobrium semper exhorruit [Svet. Aug. 53,1], così anche Tiberio [Svet. Tib. 27], poiché sottindendeva un rapporto fra principe e popolo simile a quello fra "padrone" e schiavi. Si afferma coi Severi, benché compaia già con Caligola e Domiziano [Svet. Dom. 13,1-2].

(I. Di Stefano Manzella – Antichità Romane – Anno accademico 1995/96 – Università della Tuscia)

Investigando a los Cuneo Garibaldi...

Por Giancarlo Cuneo Leno

Lima, Perú

En mi larga búsqueda de encontrar a mis ancestros y así poder completar el árbol genealógico de la familia CUNEO GARIBALDI, - tarea que me ha llevado mas de 20 años de ardua paciencia y tesón - me encontré con algunas dificultades que, luego de un exhaustivo análisis y la ayuda de un desinteresado genealogista y amigo italiano, me permitió llegar a la siguiente conclusión. Nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y quizá nuestros padres hasta hoy en día, tenían en sus registros documentarios - partidas de nacimiento y bautismal - dos nombres. Uno es el nombre "in ecclessiastico", es decir aquel nombre que se registraba para fines del bautismo y que generalmente este era el mismo nombre o bien del padre del recién nacido o del padrino, o abuelo o bisabuelo de éste. Este nombre "in ecclessiastico" lo registraban las Parroquias en donde nacía el nuevo miembro de la familia.

Un segundo nombre - "in civile" - era aquel que se registraba para fines de un registro civil, municipal o de ayuntamiento del pueblo, comarca o frazione en donde había nacido el nuevo ser.

En muchas ocasiones, tanto uno como otro y dependiendo del lugar y año del registro, el nombre puede aparecer registrado en latín. Por lo que generalmente a muchos nos ha sido difícil el poder ubicar el verdadero nombre del ancestro buscado en cuestión.

En mi caso en particular, anduve buscando en todo registro habido, a mi bisabuelo que se llamaba Enrico Cuneo Garibaldi. Pues así lo conocíamos. Pero grata fue mi sorpresa, cuando luego de ardua búsqueda, conseguí confirmar que mi bisabuelo estaba registrado "in ecclessiastico" en la Parroquia di San Pietro di Zerli, Génova, con el nombre de "Henrius" - Enrico en latín. Luego, otra sorpresa tuve al encontrar otro registro con el nombre "in civile" de Federico. Sin embargo, a su vez con este último nombre (Federico) tuve un pequeño problema, pues en dialecto genovese, Federico, se escribe y pronuncia "Fadrique". Cuando mi bisabuelo emigró a América, allá por los años de 1870´s, quizá al ser preguntado por el amanuense y registrador de la aduana y puerto de Montevideo, éste (mi bisabuelo), al serle preguntado su nombre, él respondió en dialecto genovese con un "Fadrique", que el registrador entendió y escribió como Enrique.

Y así a mi bisabuelo se le conoció, aquí en América, como Enrique para fines registrales en lo civil. Mas su familia, primos y amigos íntimos siempre lo conocieron y llamaron Federico.

Una pequeña confusión, que en la búsqueda de nuestros ancestros, nos pueden desviar el camino en ésta.

Les adjunto un artículo publicado en un diario local del Valle de Fontanabuona, Génova que describe lo antes relatado y que espero sirva como una ayuda y pequeño aporte para aquellos que siguen este camino de reencontrarse con su familia de antaño.

Bajar artículo

Il Giornale di Moconesi La complicata saga della famiglia Cuneo

(1,75 MB)

Si no puedes verlo descarga Adobe Acrobat Reader

« Volver a Archivos de Italia

Nosotros. Una historia de familia

Reflexiones y resultados de una búsqueda sobre el apellido “Padula”

Por Jorge Eduardo Padula Perkins

Buscar, encontrar e imaginar

Hace muchos años, varios antes de que nacieran mis hijos, comencé a interesarme por mis antepasados. Me interrogué entonces, entre muchas otras cosas ¿Dónde había nacido mi abuelo? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Y los padres de sus padres? ¿Hasta dónde podría averiguarlo?.

Comencé así, de puro curioso aficionado, a preguntar en la familia, solicitar certificados, pedir información, consultar bibliografía y, con todo ello, a construir un árbol en línea directa de ascendientes, tanto paternos como maternos.

En oportunidades ha pasado largo tiempo sin que atienda a estas cuestiones. En ciertos períodos se reaviva el interés y comienzo a imaginar a quién preguntar por tal o cual dato. Algunos hallazgos me asombran y llenan de satisfacción. Siempre abren nuevos interrogantes.

Esta es una tarea que no terminará nunca. Es un eterno camino en el que cada punto de llegada es también un punto de partida. Eso la torna apasionante.

La información vinculada a PADULA obtenida hasta el presente es de carácter heterogéneo y proviene de las más diversas fuentes. En tal sentido, estas páginas pretenden conformar un cuerpo abarcador, claro y coherente, aunque siempre factible de ser ampliado, corregido y perfeccionado.

Mi abuelo Antonio PADULA no hubiera imaginado a un nieto buscando el apellido en Internet, pero yo puedo mirar al pasado e imaginarlo a él, en su pueblerina vida de peluquero, conversador, irascible y de buen corazón como casi todos los varones de la familia. Puedo imaginar parecido también a su padre, Giuseppe, en el esfuerzo cotidiano del cuidado y la cosecha de las vides. Y siempre me imagino tan parecido a ellos, tan PADULA en la peluquería como en las viñas o en Internet, que se me sacuden las fibras más íntimas de solo pensar en cuanto tenemos en común, en la fuerza sin freno de la sangre que, siendo indiscutiblemente diferentes, nos hace tan parecidos.

Por todo eso, dedico estas líneas a todos los PADULA de Sasso di Castalda a quienes, aunque no siempre se exteriorice, los llevo en el alma.

Nosotros

Una historia de familia

(versión resumida)

Jorge Eduardo Padula Perkins

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Todos los derechos del autor.

NOSOTROS

(Una historia de familia)

¿Y sabe alguien en dónde,

y cómo y cuándo, vivieron

los treinta y dos abuelitos

de sus ocho bisabuelos?

José Sebastián TALLON

Genealogía, estirpe y linaje

El término genealogía viene del latín, que a su vez deriva del griego de genea=generación y logo=tratado. Según el diccionario de la lengua española es la serie de progenitores y ascendientes de cada individuo. También se denomina de esta forma al escrito que la contiene y a la ciencia auxiliar de la historia y la antropología que estudia el parentesco, origen y descendencia de familias y personas.

El vocablo estirpe, por su parte, hace referencia a la raíz y tronco de una familia o linaje.

Linaje es la ascendencia o descendencia de cualquier familia.

A través de la historia los estudios genealógicos han tenido diferentes sentidos. Para algunas culturas se relacionaban con la búsqueda de una ascendencia vinculada a la divinidad, para otras con la necesidad de los individuos de respaldarse en glorias de los antepasados para consolidar su posición social o política, en casos, con la búsqueda de herencias. Para mí están vinculados con el hallazgo de antepasados y curiosas vinculaciones con personas o lugares que emergen de la investigación misma, que por otra parte realizo en forma personal y sin recursos económicos, en la mayoría de los casos requiriendo información y documentación por correspondencia, de una manera artesanal que hace que cada dato sea motivo de orgullo por el solo mérito de su hallazgo.

Los orígenes del apellido. España e Italia

Originaria de España, la estirpe PADULA fue llevada a Nápoles por el conde D. Guglielmo PADULA, capitán de los Guardias de Valle Grande, el cual se distinguió en la Batalla de Bitonto (provincia y distrito de Bari), en mayo de 1734, que dió al infante D. Carlos de Borbón el trono de las dos Sicilias.

En los registros españoles de títulos y privilegios de Nápoles figuran, entre otros, Antonio PADULA, "concesión a su favor de la futura sucesión de los oficios de Custodio de la Aduana de la ciudad de Nápoles y de Cavallaro de la Foggia", Madrid 10 de marzo de 1663; Francisco PADULA, "Oficio de Cavallaro de la Aduana de Foggia"; Juan Francisco PADULA, "Portería de Sumaria".

Una rama de esta familia floreció en Sicilia y fue ilustrada por Attardo PADULA que luego vino en posesión del Feudo de Ganzeria.

Alejandro PADULA fue un dominico siciliano que floreció en el pontificado de Clemente VI. Fue inquisidor general de Nápoles por 1352. Teólogo y predicador, escribió varias obras alabadas por sus contemporáneos pero que no llegaron a nosotros.

En 1815 nació en Nápoles el matemático Fortunato PADULA. Fué profesor de mecánica superior de la Universidad y más tarde rector de la misma. Dirigió la Escuela de Ingenieros y fue senador del Reino de Italia. Publicó numerosos estudios de matemáticas puras y aplicadas.

Antonio PADULA fue un literato y publicista italiano nacido en Nápoles el 13 de agosto de 1858. Estudioso de la literatura portuguesa, fundó la Societa Luigi Camoens con el objeto de dar a conocer en Italia a ese autor y fomentar los lazos de unión entre las literaturas de ambos países. Perteneció a varias corporaciones científicas como la Academia de Ciencias de Lisboa, el Instituto de Cimbra, academias de letras de Buenos Aires, Barcelona y Sevilla. Autor de varios libros y distinguido funcionario de Estado. En el año1927 Antonio PADULA fue reconocido noble e inscripto en el Libro de Oro de la nobleza italiana.

Fabricio PADULA fue un médico, profesor de anatomía quirúrgica de la Universidad de Roma y autor de varios libros de medicina.

Familia originaria de Basilicata. Inscripta en el Libro de Oro de la Nobleza italiana y en el Elenco Oficial Nobleza Italiana del cual obtiene el título de noble en la persona de Antonio Alfonso María.

Bibliografía y fuentes:

. Spreti, Enciclopedia Storico-Nobliliare Italiana, vol. V

. Diccionario Stórico Blasónico Di Crollalanza

. Enciclopedia Universal Espasa-Calpe

. Instituto Genealógico Italiano.

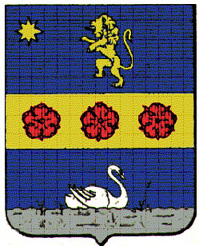

El escudo. Los blasones. Laboremus Fideliter

PADULA. Escudo de Armas: Azul, una faja de oro cargada de tres rosas rojas acompañada en la parte superior de un león rampante de oro mirando una estrella de ocho rayos ubicada en la esquina derecha, en la punta un cisne nadando en una laguna plateada.

LEMA: Laboremus fideliter (trabajemos con fidelidad).

MORRION o CIMERA: Un león plateado naciente.

En la simbología heráldica, el azul se relaciona con las virtudes de justicia, dulzura, lealtad, inocencia y piedad.

El oro está vinculado a las virtudes teologales y a la caridad, nobleza, riqueza, magnanimidad, poder, esplendor y prosperidad. Asimismo se relaciona con las bellas letras y la justicia, dignidad, soberanía y pureza.

La plata por su parte representa las cualidades de la fe, pureza, vigilancia, gratitud, integridad y firmeza y se vincula con el mar.

El león simboliza al espíritu guerrero, vigilante, soberano, majestuoso y bravo.

La estrella implica constancia en el servicio de las causas emprendidas.

Bibliografía y fuentes:

. Spreti, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, vol. V

. Diccionario Stórico Blasónico Di Crollalanza

. Instituto de Genealogía y Heráldica

Los Padula de Sasso di Castalda. Esposas e hijos. Potenza y Basilicata

La referencia más antigua que tengo de mi familia es la del nombre de mi tatarabuelo Francesco PADULA que, con Rosa TAURISANI, resultaron ser los padres de mi bisabuelo Giuseppe PADULA, nacido en Sasso di Castalda, Potenza, Italia, el 11 de abril de 1826. De ello puede presuponerse que Francesco haya estado en algún momento de su vida en dicha localidad, aunque no se ha podido conseguir registro alguno de su nacimiento, matrimonio o defunción. Como no existen registros de su nacimiento, no se puede determinar con exactitud quienes fueron sus padres, lo que impide la continuar la búsqueda en línea directa ascendente.

Hecha esta aclaración, cabe la referencia al nacimiento de un Francesco Paolo PADULA en la comuna de Potenza el 25 de febrero de 1809, hijo de Gaetano y de Carmina CASTRONUOVO

Volviendo a Sasso di Castalda, allí nació, el 24 de noviembre de 1881 mi abuelo Antonio PADULA, hijo de Giuseppe y de María Teresa LOPARDO. Las informaciones que algunos de mis tíos me han dado al respecto indican que Carmen, José, Roque, Catalina, Miguel, Teresa y Francisco eran los hermanos de mi abuelo. Asimismo surge de sus dichos que los PADULA habrían sido propietarios o cuidadores de viñas en la región.

Es por eso, por el nacimiento en el lugar de mi abuelo y bisabuelo, que llamo a nuestra familia "los PADULA de Sasso di Castalda" para diferenciarla de otras ramas del apellido con las que he tomado contacto pero no hallado vinculación.

En el mismo orden de cosas considero que vale la pena, llegado a este punto, hacer una breve referencia al lugar de nacimiento de mis ancestros. La ciudad de Sasso di Castalda está situada en la provincia italiana de Potenza, región de Basilicata. Se encuentra a 940 metros sobre el nivel del mar y dista a 48 kilómetros "dal Capoluogo di provincia". La población según el censo de 1971 es de 1178 habitantes. La estación ferroviaria es Brienza, de la cual Sasso di Castalda dista a 6 kilómetros. Sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura (cereales, fruta, uva).

Antonio PADULA habría emigrado a la Argentina en la primera década del siglo XX y se radicó en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en donde se casó con Odilia FARINA el 25 de enero de 1906, matrimonio del que nacieron José (para nosotros el tío Ito), Alberto, Ernesto (conocido en la familia como Neto o Pololo), Antonio (Toni), Odilia (la nena), Héctor y mi padre, Luis, inscripto como nacido en San Pedro el 1 de junio de 1914, aunque en realidad era del 26 de mayo.

El abuelo Antonio ejercía en esa ciudad bonaerense el oficio de peluquero, que heredó mi tío Alberto. Su nombre en acta de nacimiento y de matrimonio es solo Antonio, pero en certificado de su defunción, acaecida en San Pedro el 23 de junio de 1940, es referido como Antonio Roque PADULA.

Alberto se quedó en San Pedro trabajando de peluquero y tuvo dos hijas, Marta y Edith, con Clara M. PERKINS, hermana de mi madre Nélida. De este modo Marta y Edith resultaron ser mis primas tanto por la rama paterna como por la materna.

José se radicó en Pergamino y se casó con una señora llamada "Lucy" con la que tuvo dos hijos: Horacio y Hugo.

Ernesto se afincó en Quilmes (Bs.As.) y trabajó como operario en las cristalerías Rigoleau de Berazategui. Luego se radicó en el barrio capitalino de Nuñez. Contrajo enlace con Laura TAPIA, unión de la que nació María Cristina PADULA

Antonio, sastre de oficio, se casó con Luisa VAN DER BEGE (fon) sin que tuvieran hijos. Vivieron en el barrio de Pompeya y posteriormente en Wilde, partido de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires.

Odilia, de profesión maestra, se casó con su colega Elías SAGRANICHINI y fueron padres de Alicia y Carlos. Vivieron en el interior del país, en la localidad bonaerense de Bolívar, en La Plata y Quilmes.

Héctor, también docente, tuvo en San Pedro con la "tía Tita" EPELDE a Héctor, María Esther y Raúl.

Por último cito a mi padre, Luis, obrero de la industria lechera en La Vascongada, que, casado con Nélida Esther PERKINS en San Pedro el 30 de noviembre de 1951, tuvo como único hijo el 10 de diciembre de 1952 a quien esto escribe. Vivieron un corto tiempo en la Capital Federal, en el barrio de Flores, y luego en Quilmes. Luis PADULA murió el 30 de abril de 1976 en un hospital de Avellaneda.

Por otra parte, Roque PADULA, hermano de mi abuelo Antonio, se casó con Rosario ROTUNDO y tuvieron a "Lalo" (también peluquero en San Pedro), "Tito" y "Anita".

Fuentes:

. Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de Argentina e Italia

. Información brindada por correspondencia por los Síndacos de Sasso di Castalda y de Potenza

. Relatos orales de diferentes miembros de la familia.

Otros Padula

En Argentina existió un Vicente PADULA que actuó junto con Carlos GARDEL en varias películas: "Cuesta abajo" con Mona Maris, "Melodía de arrabal" con Imperio Argentina y "El tango en Broadway".

También vinculado al tango fué José Luis PADULA, compositor de las piezas "Lunes" con letra de Francisco GARCIA JIMENEZ y "Nueve de Julio" con letra de Lito Bayardo.

En 1997 leí algo sobre un jugador PADULA en el equipo de fútbol de Huracán.

Una vez apareció en un diario un suelto sobre un PADULA que era político en el Gran Buenos Aires.

En 1990 me crucé casualmente con un señor Víctor PADULA PINTOS. Según sus dichos, su abuelo era un tal Francesco PADULA, nacido en Lauría, Basilicata, alrededor de 1850. Ese Francesco habría emigrado a la Argentina a los 17 años de edad, radicándose en Paraná, Entre Ríos.

También circunstancialmente me contacté con un tal Eduardo Enrique PADULA ALTUNA, aparentemente argentino, pero radicado en Quito, Ecuador, quien sostiene que es bisnieto de un tal Francesco PADULA.

Aparece en Internet un sitio con la genealogía de unos PADULA de origen polaco que descienden de un tal Wojciech PADULA, casado con María TOKARCZYK, quienes habrían ingresado a los EEUU junto con su hijo George PADULA en 1911. Radicados en Minneapolis, habrían nacido allí otros tres hijos: Joseph, Victoria y Andrew. Una Rose PADULA emparentada con esta familia habría muerto en 1997 en Cracovia.

Como resultado de una búsqueda ligera en Internet, aparecen más de cinco mil registros, entre ellos de muchas personas, en su mayoría residentes en los EEUU e Italia. Baste mencionar algunos como simple curiosidad: Sharon, Martín, Marco, Alfred, María Rosaria, Paula (El Bolsón, Argentina), Simona (pianista napolitana), Christine, David, Dina (deportista norteamericana), Luigi, Steven, Warren, Roman, Angela, Richard, Jim, Michael, Diane, Bill, Valentina, Rebecca.

Fuentes:

. Correspondencia personal

. Información periodística no precisada

. Internet. Vocablo PADULA

. Curubeto Diego, Babilonia Gaucha, Planeta, Bs.As., 1993

En Quilmes, agosto de 1998.

Por Eduardo Enrique Padula Altuna

A la memoria de Francesco Padula Cuccarese

sin cuya simiente no hubiera sido posible

la existencia de los 127 descendientes

a la fecha ubicados.

-------

“Adoro la memoria

y saber de dónde vengo…

ellos son los únicos archivos

que delatan mi esencia “

Joan Manuel Serrat

Tiempo atrás, no cuento los años, recibí una carta de Buenos Aires en la que Jorge Eduardo Padula Perkins me preguntaba acerca de una investigación de familia que estaba realizando en relación a su Abuelo y, al mismo tiempo, me pedía información en línea ascendente de mis antecesores en la República Argentina. Contesté esa comunicación y luego de transcurrido algún tiempo, tuve la sorpresa de encontrarme en Internet con su artículo “Nosotros, una historia de familia” en la que narra con mucho cariño, sus recuerdos y el detalle de las investigaciones efectuadas en torno a su propia Familia Padula.

Nunca pude imaginar que aquella tan lejana carta estaría tan unida al artículo en mención y al inicio a su vez, del comienzo de mi investigación de mis propios “Padula”, ya que en la información contenida se mencionaba un nombre que para mí era conocido y que probablemente, podría ser el de mi Bisabuelo: Francesco Padula.

De allí en más, todo se convirtió en una acción investigativa, recurriendo a cuanto medio se prestara a facilitarme la información que necesitaba o mejor dicho, ansiaba poseer. En un comienzo todo fue confuso. El idioma, a pesar de ser muchas veces el mismo que el mío, se hacía difícil por sus tecnicismos, sus significados o sus directrices, propias de cada época en que se investigaba. Recorrer miles de senderos potenciales que en muchas, muchísimas ocasiones, resultaron inútiles a mis propósitos. Llegué a años históricos en los cuales no existe información fiable, algo así como una nebulosa en la cual sabemos que lo que buscamos está allí, pero no podemos disponer de ella. Y también a otros en los cuales todo procedía de acuerdo a lo esperado pero siempre, buscando senderos, siguiendo huellas, aquellas que el tiempo fue dejando para que podamos llegar a nuestro origen, nuestra sangre, a nuestra esencia.

Este artículo es una guía para toda persona de apellido Padula con relación a la Provincia de Entre Ríos, República Argentina, que se encuentre directamente nombrado o mantenga un nexo vinculado a el ó a la presente investigación y también, de todos aquellos que sin haberlo sido, pueden encontrar una raíz ancestral que pueda ser de interés para continuar con sus respectivas líneas familiares.

He cuidado en todo momento en mantener las líneas descendentes en correcta formación y he comparado cuidadosamente todos aquellos relatos heredados y de origen familiar que, por causa de su continua repetición de generación en generación, pudieron ser alterados de su concepto original. Todo ello se comenta a su momento, sin dejar de ubicar nuestra propia historia dentro del tiempo y el entorno de los acontecimientos que a su vez acontecían en las Repúblicas de Argentina e Italia.

Es importante mencionar que durante el desarrollo de todas estas investigaciones, fui “reclutando” personas que unieron a su vez su conocimiento para sacar a la luz, toda la información de la que ahora disponemos. Por ello, mi agradecimiento a Silvia Padula de Paraná, a Gustavo Padula y su Madre Nelly y, a Jorge Eduardo Padula Perkins, quién amablemente accedió a que cite su artículo.

EL ENTORNO HISTÓRICO

Argentina.-

En 1853 se sancionó la primera Constitución cuyo Artículo 25 hablaba acerca del fomento a favor de la inmigración europea, favoreciendo a ésta sin que sea gravada con impuestos, otorgando franca entrada a territorio argentino a extranjeros cuyo objeto sea ”labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las Ciencias y las Artes”.

Si bien los primeros ensayos de colonización comenzaron bajo el mandato del General Urquiza en el año 1855, los Gobiernos de los Presidentes Mitre (1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880) fueron los que fomentaron masivamente esa inmigración, logrando a la par, la unificación institucional de la República y el cambio total de la estructura social y económica de aquella nueva Nación.

Esa enorme inmigración obedeció a causas básicas claras: (a) la necesidad de Argentina de integrarse al mercado europeo dado el tipo de producción de exportación; (b) la situación históricamente inversa de Argentina con respecto a Europa ya que la primera requería de mano de obra como consecuencia del enorme proyecto de expansión agropecuaria, mientras que la segunda, liberaba fuerza laboral a consecuencia de la aplicación de política de tecnificación del agro y abaratamiento del costo de la mano de obra como efecto de la Segunda Revolución Industrial. Básicamente lo que la política Argentina quería realizar en aquella época era transformar al país bajo dos ejes: la imagen norteamericana homologando la política de producción del anglosajón y adquirir la imagen europea en su fase desarrollo, ya que constituían su interés las ciudades modernas y bien estructuradas.

Se establecieron acciones gubernamentales que dieron lugar a dependencias estatales que favorecieron la inmigración. Se aplicó una disminución a los costos al transporte y traslado del inmigrante; el gobierno argentino desplegó propaganda en diversos países de Europa enfatizando esta acción; se instalaron agencias a efecto de estimular la migración, algunas de las cuales ofrecían financiar el costo del pasaje, todo ello por medio de panfletos colocados en la vía pública. Ese enorme esfuerzo desarrollado durante un tiempo mayor a 20 años consiguió como resultado, movilizar una cifra superior a nueve millones de personas, en su mayoría de origen latino: Españoles e Italianos.

Por algunas historias recopiladas dentro de esta investigación, algunos de los migrantes aceptaron el reto de viajar con la ilusión de probar fortuna en ese nuevo destino, para luego de un tiempo, regresar a su Patria de origen. Ese sueño no fue logrado por la mayoría. No lo lograron por que al lugar donde arribaron les resultó de dura adaptación pero agradable al fin y decidieron afincarse formando familias y nuevas generaciones en suelo argentino.

La ubicación de migrantes se realizó mayoritariamente se realizó en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Otras de menor cuantía se radicaron al Norte y Sur argentinos. Fueron llegando a ciudades determinadas por el Gobierno y a distritos rurales donde conformaron colonias. Generalmente las colonias mantenían una conformación humana procedente de una misma región.

Es interesante citar la diversa composición de los grupos de migrantes, constituidos en forma muy marcada por categorías de mujeres o hombres solitarios, hermanos, pequeñas familias con hijos y núcleos familiares que llegaban viajaban acompañados por sus sirvientes, esclavos y jardineros.

Italia.-

Si bien como estado unitario, Italia tiene una historia reciente, ha sido por mas de tres mil años sede de grandes civilizaciones. La Etrusca antes, luego la Griega, fueron las dos civilizaciones que marcaron profundamente la evolución de la cultura occidental, dejando signos hasta hoy visibles en el arte, filosofía, lenguas y política.

Luego de ellas surgieron por varios años, gobiernos característicamente independientes que, hacia final del año 1300, se conformaron en “Comunas” o “Signorías.” Posteriormente y alrededor del año 1500, luego de la Revolución Francesa, Italia fue objeto de pugnas y territorio de lucha entre potencias extranjeras tales como Francia y España primero y en menor medida, Austria e Inglaterra después

No fue hasta 1861 en que los Estados Independientes de la Península y el Trono de las Dos Sicilias se unificaron bajo el Reino de Emanuele. Roma, aún independiente, se mantuvo separada del resto de la unión bajo el mando del Papa y no fue parte de Italia Unida sino hasta 1870, fecha a partir de la cual Italia, como República, comenzó a desarrollar sus recursos económicos y expansionistas ya mas adelantados en esa época, en otras partes de Europa.

El movimiento migratorio registrado hacia el exterior del país hasta el año 1860 era casi imperceptible pero, en los años posteriores, este se fue acentuando dados los bajos recursos que disponía la población en general, dedicada principal y tradicionalmente a la vida relacionada a la agricultura, manteniendo un esquema fuertemente patriarcal que se enfrentaba a la moderna Revolución Industrial que creaba sin misericordia, una tasa de desempleo cada vez mayor y concomitantemente, salarios mas bajos.

La principal emigración de Italia se origina en su parte Meridional e Insular y su destino mayoritariamente fue hacia los Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil.

Los núcleos de emigración eran compuestos en forma diversa pero principalmente eran hombres y mujeres jóvenes en edad laboral, niños en forma ocasional acompañados de familiares mayores. Todos ellos buscaban bajar la presión económica del hogar que abandonaban en Italia para que los familiares que allí permanecían, pudieran subsistir mas holgadamente. Mientras tanto ellos, me atrevo a decir, no buscaban ningún nuevo horizonte, simplemente se lanzaban a una aventura hacia tierras extrañas que no garantizaban nada, simplemente el transporte hacia ese nuevo destino. En varias partes de Italia existen museos que son objeto de esta gran migración, hacen referencia al dolor y sufrimiento que todas estas personas pasaron al separarse de su Familia y Tierra de origen.

Dentro de los Archivos del Registro Nacional de Las Personas he logrado contar 172 personas de apellido Padula que fueron emigrantes desde Italia a Argentina, 57 mujeres y 115 hombres. No se pudo establecer la relación familiar entre ellos.

Que Dios haya cuidado de todos.

EL APELLIDO PADULA

Basado en estudios de lugar, el apellido Padula tiene su raíz en dos razones, una de Origen y otra Toponímica.

Causa de Origen

De acuerdo al International Historical Research (New York, EE.UU.) se registra el apellido en la persona de D. Guglielmo Padula, militar al servicio del Infante Carlos de Borbón, quién se distinguió en servicios en la Batalla de Bittonto (Bari, Italia/ Mayo de 1734) en la cual, por ser el triunfador del combate, el Noble español ganó el Trono de las Dos Sicilias. En reconocimiento, D. Guglielmo Padula es ascendido al rango de Capitán de los Guardias de Valle Grande, recibiendo como compensación a su labor en batalla, el Título Nobiliario, Escudo de armas y tierras situadas en el sur de Italia, actualmente región de La Basilicata.

Causa Toponímica

Esta obedece a la zona geográfica de Italia de la cual se registra como originario el apellido. La palabra “padule” en lugar de origen, significa y mantiene relación con zonas lacustres, anegadas, pantanosas o inundables las cuales son características en la zona de la Basilicata.

Mantiene relación directa con palabras como Paduli, Padule, Padova, Padovani, Padova entre otras, las cuales pueden ser acepciones del mismo origen.

Todo esto indica que la ubicación del primer apellido Padula registrado por la historia, como hecho comprobable en sí, pudo provenir de la misma región de Italia a la cual nos referimos pero no queda registrado si el apellido ya existía anteriormente o se creó con D.Guglielmo Padula. Por las costumbres narradas dentro de la Heráldica, se podría asumir que el apellido era existente antes de su registro en el Libro de la Nobleza Italiana y también antes de la distinción de D.Guglielmo Padula.

Las ciudades representativas de la zona de La Basilicata son Potenza, Padula y Lauría.

Cabe mencionar que existen ciertos nexos aún bajo estudio que relacionan directamente el apellido Padula original italiano con el apellido Castro en España y Marsh en Inglaterra, ya que todos ellos registran el mismo origen en Italia.

EL ESCUDO

La Heráldica, ciencia que encierra la simbología y significado de los Escudos de Armas, detalla varias tipos de escudos. Estas clases se basan en los planos que cada uno de ellos puede contener. En el caso del Escudo de Armas Padula es una sola pieza de tres planos donde se define uno superior o Capitel (también llamado Lema) conjuntamente al Morrión; otro medio denominado Corpo y un tercero inferior llamado Bassa. Todos ellos, mantienen una relación que hace referencia a puntos históricos del apellido. Todas estas partes deben ser analizadas individualmente pero manteniendo un conjunto que es la imagen que presenta el Escudo Padula.

Lema: Laboremus Fidenter. Su traducción textual actual es Trabajemos Fielmente. Sin embargo la interpretación debe ser llevada a la época de su creación, el año 1734 y el sentido que el Latín, idioma aplicado, debió haber tenido para guardar un sentido heráldico.

La palabra Laboremus significa trabajar, pero también significa dedicación, entrega, posesión, devoción, ser especial en su dedicación. Fidenter, es un adjetivo latino que hace referencia al carácter Divino ya que mantiene relación directa con la palabra Fides (Fé). Expresa claramente el sentido de fidelidad pero con extensión religiosa.

Unidas, ambas palabras y combinadas entre sí, nos indica una acción de fidelidad al trabajo que se desarrolla pero relacionada o dirigida a al ámbito religioso.

Morrión: Posee un fondo azul oscuro, color relacionado con virtudes de Justicia y Lealtad. En su ángulo superior izquierdo figura una Estrella Naciente en Oro, de ocho puntas, que significa su inclusión o nacimiento a la Nobleza. Hacia el medio del plano figura un León de Oro en posición rampante, significa su acción o dedicación militar y haber sido triunfante y meritoria su labor.

Corpo: Es una banda de Oro que ocupa transversalmente la mitad del Escudo, tachonada de tres Blasones o Rosas Rojas, símbolo de identidad religiosa relacionada con el Papa o con el Feudo Papal.

Basso: Contenido en sus tres cuartas partes superiores por un fondo azul similar al color del Morrión y una parte baja en Plata, a forma de lago donde descansa un Cisne. Existe una pequeña planta que nace del agua. Esto puede mantener relación con el origen toponímico del apellido y hacer referencia claramente a la zona pantanosa o lacustre nombrada anteriormente en relación al apellido. El color plata hace relación a fortuna y el Cisne, al espíritu puro y altruista.

La interpretación conceptual del Escudo de Armas Padula indica un origen militar relacionado desde el punto de vista profesional a las armas al servicio del Papa, con un origen familiar ubicado al sur de Italia.

ORIGEN FAMILIAR ITALIA/ARGENTINA

SEGUNDA GENERACION

FRANCESCO PADULA CUCCARESE nació en la Ciudad de Lauría, Región de la Basilicata, Italia, en el año de 1850. Fue hijo de Francesco Padula y Catalina Cuccarese. Francesco Padula era natural de la región y Catalina Cuccarese pudo haber sido proveniente de las zonas de Chiaramonte o San Chirico Reparo, localidades cercanas a la Ciudad de Potenza, también parte de la Basilicata. Esta información ha sido verificada pero al mismo tiempo se encuentra en estudio ya que, por la fecha tratada y a efecto de seguir la línea ascendente, se d

ebe recurrir a información registrada en Parroquias, la misma que muchas veces no está disponible o es dificultoso obtenerla a consecuencia de los incendios sufridos en esos establecimientos. La información proveniente de Registro Civil recién se puede obtener a partir del año 1860.

Cuando Francesco Padula Cuccarese migró a Argentina, tenía la edad de 17 años y lo hizo en compañía de su hermano Giuseppe quién, en aquel entonces contaba con 24 años de edad. Ambos viajaron el Barco Río Jaguarao, de bandera brasileña, perteneciente a la flota italiana de la familia Agnelli. Arribaron al Puerto de la Ciudad de Buenos Aires el 03 de Octubre de 1867. Permanecieron en esa Ciudad por espacio de tres meses luego de lo cual, por órdenes del Ministerio del Interior, fueron trasladados a la Ciudad de Paraná donde ambos se establecieron. Francesco continuó allí hasta el fin de su vida pero su hermano, luego de algún tiempo, dejó la Ciudad de Paraná con rumbo a la República Oriental del Uruguay donde se estableció definitivamente.

Cuando Francesco Padula Cuccarese migró a Argentina, tenía la edad de 17 años y lo hizo en compañía de su hermano Giuseppe quién, en aquel entonces contaba con 24 años de edad. Ambos viajaron el Barco Río Jaguarao, de bandera brasileña, perteneciente a la flota italiana de la familia Agnelli. Arribaron al Puerto de la Ciudad de Buenos Aires el 03 de Octubre de 1867. Permanecieron en esa Ciudad por espacio de tres meses luego de lo cual, por órdenes del Ministerio del Interior, fueron trasladados a la Ciudad de Paraná donde ambos se establecieron. Francesco continuó allí hasta el fin de su vida pero su hermano, luego de algún tiempo, dejó la Ciudad de Paraná con rumbo a la República Oriental del Uruguay donde se estableció definitivamente.

Francesco Padula y Dominga Doldán

Paraná, 02 de Enero e 1929.

De la ficha de declaración de inmigración de Francesco Padula se obtiene que al momento de su desembarco era Católico, soltero, iletrado, agricultor y que había sido embarcado en el Puerto de Génova, Italia. Por información posterior se sabe que algunos de esos datos no eran correctos ya que Francesco podía leer y escribir correctamente y era considerado mano de obra calificada.

No existen datos conocidos de sus diez primeros años en Entre Ríos, labor que actualmente se encuentra en investigación. Contrajo matrimonio en el año de 1878 con DOMINGA DOLDAN MONTENEGRO, hija de Santiago Doldán y de Dominga Montenegro, ambos ciudadanos argentinos de origen español. Francesco tenía 28 años y Dominga 17. Contraen Nupcias Religiosas en Diciembre de 1878 y por Registro Civil en 1879. Testigos firmantes fueron Antonio Lauría, Cayetano Banda y Francisco Vuoto.

Fijaron domicilio en una casa grande situada en la calle Enrique Carbó No.22 (actualmente 44) de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde el matrimonio tuvo 15 hijos (tres de ellos fallecidos al momento de nacer) y vivieron su existencia sin mayores sobresaltos, con comodidad y bien asistidos por su personal de lavandera, cocinera, planchadora, mucama y niñera, hasta el fin de sus días.

La profesión de Francesco padula era la de Herrero, desarrollada en un establecimiento al cual se accedía a través un pasaje lateral que poseía la misma casa de familia.

La Herrería se llamó “Los Estafados”, fue la más importante de la Ciudad y contaba con varios operarios. Allí se fabricaron verjas artísticas para adornar las ventanas de las casas de aquel entonces que todavía se pueden ver hoy en día en construcciones aún existentes de la época. Una bella cruz colocada actualmente en medio de las Cúpulas de la Catedral de Paraná es obra la Herrería de Francesco Padula.

Era un hombre muy trabajador, a muy avanzada edad quedó sordo y falleció en el año 1938 a consecuencia de una complicación pulmonar.

Dominga Doldán, ama de casa insigne, lo sobrevivió hasta el año 1950 en que también falleció.

Los hijos del matrimonio Padula / Doldán, en orden de edad, fueron :

TERCERA GENERACIÓN

Humberto: Ingeniero, radicado en Buenos Aires inicialmente y luego en Santa Elena, Provincia de Entre Ríos. Tuvo dos hijos apodados Congo y Pina. Pina falleció de 95 años de edad el año 2007 en la República Oriental del Uruguay, donde vivía.

Carlos: Radicado en Buenos Aires, sin mas datos.

Enrique Nicanor “Nica”: Trabajó para Banco Nación. Tuvo once hijos. Esta rama se detalla mas adelante.

Rafael: Radicado en Paraná. Tuvo cinco hijos llamados Dora, Ñata, Nelly, Rodolfo y Elda.

Francisco Antonio: Radicado en Paraná. Residió en Villaguay, Entre Ríos, por su función de Procurador y Juez de Paz, falleció en 1940. Tuvo tres hijos: Sara Dominga, Nélida Angela y Francisco José.

Eduardo: Radicado en Paraná. Soltero. Fue Escribano, Agrimensor, Filatelista y Numismático. Fue colaborador del Diario La Nación de Buenos Aires.

María Dominga: Radicada en Paraná. Tuvo cuatro hijos con apellido Nasshan: Edith, Lía, Pipí y Eugenio.

María Esther: Falleció joven.

María Emilia: Radicada en La Plata, Prov. De Buenos Aires. Tuvo dos hijos de apellido Massera: Carlos y Eduardo Emilio.

María Mercedes: Radicada en Buenos Aires. Sin más datos.

Víctor: Radicado en Buenos Aires. Fue marino. Víctor Padula Pintos es probable que sea su hijo.

César Aníbal: Radicado en Paraná. Tuvo una hija llamada Teresita de Jesús.

Hasta aquí la Familia Padula Doldán que queda como página abierta confiando en que, con el pasar del tiempo, algunas personas relacionadas con las arriba nombradas lean el presente artículo y contribuyan a través del email a completar la información en aquellos lugares donde hace falta o sea necesario hacerlo.

Paso ahora tomar una rama de la familia original, la de Enrique Nicanor “Nica” Padula, quién fue mi Abuelo paterno, persona a quién vi una sola vez en mi vida cuando era muy pequeño pero que guardo un recuerdo inmenso y de gran cariño.

ENRIQUE NICANOR PADULA DOLDAN. Su Partida de Nacimiento indica que nació en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina, el día 25 Agosto de 1887. Fueron sus Padrinos Nicanor Doldán y Horfina Macías. Nicanor Doldán era su Tío.

Sus primeros años transcurrieron en la Ciudad de nacimiento en donde comenzó a trabajar para Banco Nación desarrollando una larga carrera gerencial que lo llevó a recorrer las Provincias de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires para finalmente establecerse en El Tigre, Provincia de Buenos Aires, donde falleció en el año 1957. Sus restos descansan en paz en el Cementerio de esa localidad, en la Bóveda de la Familia Pereyra, familiares a su vez, de quien fue nuestra Abuela.

Mantuvo matrimonio con ZULEMA PEREYRA CASTRO que vivió hasta el año 1965.

De ellos dos se existe la siguiente descendencia:

CUARTA GENERACIÓN

SAUL: Fallecido. Vivió en la Provincia de Córdoba. Fue el más relacionado con la Familia de Francesco Padula ya que los visitaba asiduamente, sobre todo a su Tío César. Tuvo dos hijos. No existe mayor información.

ZULEMA: “Ñata”. Fallecida. Tuvo un hijo: Baby. Vivió toda su vida en El Tigre, Provincia de Buenos Aires.

ALICIA: Fallecida de pequeña.

EDUARDO LUIS: “Negro”. Radicado en Buenos Aires. Tuvo dos hijos: Eduardo y Laura.

ANIBAL: “Pata”. Fallecido. Radicado en Buenos Aires. Tuvo dos hijos: Liliana y Gustavo.

ELBA: “Vita”. Radicada en Buenos Aires. Casada con un primo hermano, Nato Pereyra. Tuvo una hija: Pelusa.

CESAR ALEXIS: “Siso”. Radicado en Buenos Aires. Tuvo dos hijos.

HUGO: Fallecido. Radicado en Buenos Aires. Tuvo dos hijas: Marina y Patricia.

HORACIO: “Lacho”. Radicado en Córdoba. Tuvo dos hijos, uno fallecido.

SUSANA. Radicada en Mar del Plata. Tuvo dos hijos.

ENRIQUE: “Quique”. Radicado en Buenos Aires.

Partiendo de la Familia de mi Abuelo Nica, paso a la mía propia,

EDUARDO LUIS: Nacido en Bahía Blanca en el año 1918. Radicado en Buenos Aires. Mantuvo matrimonio con Laura Mercedes Altuna Bayeto, fallecida en el año 2005. Tuvo dos hijos:

QUINTA GENERACIÓN

EDUARDO ENRIQUE: Nacido en Neuquén en el año 1950. Radicado en Quito, Ecuador. Casado con Lucía De Guzmán. Tuvo tres hijos: Sebastían Eduardo, Diego Martín y Lucía Mercedes.

LAURA ZULEMA: Nacida en Entre Ríos en el año 1951. Radicada en Buenos Aires. Casada con Héctor Calvito. Tuvo un hijo: Agustín.

NOTA FINAL

Hemos tomado un espacio de tiempo. Si hacemos referencia a la fecha de nacimiento de nuestro Tátara Abuelo, Francesco Padula, en el año 1822, fecha aún sujeta a confirmación, el período comprendido es de 186 años donde se han formado cinco generaciones de una misma sangre y de un mismo apellido.

Hay sin embargo un hecho que me llamó poderosamente la atención y es el de la falta de información existente en los extremos temporales que estamos analizando 1822 – 2008. En la primera cifra, retroceder en el tiempo nos enfrenta a la falta de registro o a la pérdida de información por causas fatales en su mayoría. En cambio, arribando a la actualidad, la falta de información obedece claramente a la incomunicación de los miembros de familia.

La Familia Padula en la República Argentina, considerando sus diferentes ramas, es una sola y proviene de un solo lugar en Italia. Lo único que falta es conectar esos diferentes lazos y lograr algún día, tener un árbol familiar único.